ジム・オルークがbandcampにてリリースしている『Steamroom』シリーズは、これを書いている2018年11月の時点で42作がリリースされている。その内容は大雑把に分類するならリリースの直近の期間に制作された新録音源、過去の作品をデジタルアルバムとしてリリースし直した再発音源、そして(映画やイベントの為に制作された音楽、ライブ演奏の録音、古いセッションの掘り起こしなどの)蔵出し音源の3つに分けられる。

本記事では現状リリースされている42作品について、それら3つのどれにあたるかや、録音の時期、オリジナルリリースはどの作品か、などの情報をまとめたうえで、全ての音源を聴き、その感想も短く記していく。

作品のタイトルの後にまずリリース日、次に3つの分類のうちどれに当たるかを記述。録音時期については画像の下の文章中に記載。

新録と蔵出しどちらに分類するか難しいものがいくつかあったが、基本的には録音時期からリリース日までに一年以上の期間が経過しているものを蔵出し、それ以内にリリースされているものを新録とした。

その後に◎が付いているものは個人的に好きで特に強くオススメできる作品*1。○は次点*2という感じ。

ただしこのセレクトに関しては再発作のうち私が既に聴いたことのあった作品は除外してある。『Disengage*3』、『Remove the Need*4』、『Happy Days*5』辺りは言うまでもなく必聴。

画像クリックでbandcampのアルバムページへ飛びます。すべてフル試聴が可能なので興味を持ったら是非聴いてみてください。

*2019/11/23 Steamroom 43~46について追記いたしました。

1~10

『Steamroom 1』(2013/08/31リリース) 再発

2012年録音。2013年のChristoph Heemann、Will Longとのライブツアーの際に会場で販売されていた音源。

複数の電子音のレイヤーやおそらくギターなど?が用いられた輝度の高いドローン作品。2曲入り39分。

1曲目は10分以降に歪んだ音色の存在感が増しパワードローン的な性質も感じられるが、柔らかく淡い音色も用いられているため、ジム・オルークの作品の中ではアンビエント・ドローンな趣が比較的強く感じられる。音量や倍音の出方にLFOやCVなどで制御が加えられていると思うが、その動きや揺れは非常にゆったりとしており、また音色の出入りも協和度の高い音程で行われるため切れ目のような明確な認識を逃れていく箇所が多く、とても眠くなる。

2曲目は1曲目に比べノイズ成分がかなり多く、力強い作風。ギターの音が多いような気がする。Thomas AnkersmitとのスプリットLPに収録されており、後に『Steamroom 15』で再発もされる「Oscillators and Guitars」に通じる恍惚感のある爆音ドローン。ノイジーなサイケデリック・ロックを液状化したような趣がありかっこいい。

『Steamroom 2』(2013/08/31リリース) 再発

2013年録音。1と同じく2013年のChristoph Heemann、Will Longとのライブツアーの際に会場で販売されていた音源。1曲42分。

ノイズ的な音色を空間系で伸ばしたような、細かい粒子が溶けだしたような持続音や、ゆらめくような反響音など多様な電子音のレイヤーで描かれる音響的に複雑なアンビエント。

用いられる音は常に倍音の出方に対し操作や制御が加えられ音色が変容し続けており、それらが頻繁に出入りするので、全容が把握し難く掴みどころのない帯状の音響作品といった印象。収録音量がかなり小さめなのもその掴みどころのない印象に拍車をかけているように感じる。17~18分、21~22分、38~40分辺りで歪んだ音色がせり出してきてラウドになるが、そのまま押し切るような展開にはならずその音色もすぐに引っ込めてしまう。

『Steamroom 3』(2013/08/31リリース) 新録 ◎

2013年、神戸のグッゲンハイム邸での録音。おそらくこれが初リリース。1曲38分。

ほとんど無音のような小音量への落ち込みを挟み、4つのパートが表れる電子音楽~アンビエント作品。

1つめのパートは雷雨、虫の羽音や鳴き声を思わせる電子音、柔らかい音色でアンビエントらしさを演出するような電子音などで構成される。柔らかい電子音がセンターの奥まった位置で控えめに鳴るのに対し、虫の声を思わせる電子音は左右で近い距離で細かに移動するように鳴り、そのコントラストが面白い。

2つめのパートは現代音楽の弦楽のクラスターを思わせる響きが印象的。おそらく電子音だけでなく、弦楽器のサンプルも使用されているように聴こえる。

3つめのパートも前のパートに引き続き弦楽を思わせる音色が存在感を放つ。クラスター的な不和な響きも随所で現れるが、時間が進むにつれ暗がりを抜けるように安定したハーモニーを感じさせる響きへ遷移していく。それに伴い音色の割合、性質もともに電子音楽然としたものへ変化していく。

4つめのパートは雨の日の環境音から始まり、アタックのはっきりしたくぐもった音色の電子音、規則的にゆらめく中高音域のものと音程の揺れ動きがある輪郭の掴めない低音のものなど複数の持続的な音響がレイヤーされていく。冒頭の環境音の空気感を引きずってか薄暗い色合いを感じる時間が続くが、長い時間をかけてクレッシェンドする持続音が前面に出てくるにつれ、それが徐々に晴れていくような感触がある。

アコースティックな楽器の響きも織り交ぜつつ、それらの響きを様々なグラデーションの電子音と巧みに織り合わせた滑らかな音のレイヤーがとても美しい作品。

音を織り合わせる手つきからは後の『sleep like it's winter』に繋がるものを多く聴き取ることができるし、聴き終えた時にはそれに近い感動があった。傑作だと思う。

『Steamroom 4』(2013/08/31リリース) 蔵出し ○

2011年9月、東京で録音。1曲40分。

いくつかの電子音が周期的に出入りを繰り返し、その数が徐々に増え変質することで、ゆったりとしたうねりと大きく深い呼吸感を感じさせるドローンライクな電子音楽。

聴き手にそれを意識させないくらい非常にゆっくりと、しかし着実に全体の音量や音色の数、複雑さが増していく構成がとられている。

音の周期を唐突に変更したり、新たな音色を大きな音量で突然差し込むような展開は避けられているのである意味では安心して身を任せられる音楽になっている。

聴き手の意識を飲み込んでいくようなスケールの大きいうねりを生み出す “周期の連なりの音楽” といった意味では(ピアノトリオ編成のバンドと100%電子音楽で音の成り立ちは全く異なるものの)The Necksの音楽と通じるような作風。

このような表現は『Steamroom』で発表される他の電子音楽作品や、後に立ち上げられるバンド〈カフカ鼾〉の演奏にも深く反映されており、ジム・オルークがその音楽で表現するものの中でも様々な場面に息づく非常に重要な方向性といえるだろう。

『Steamroom 5』(2013/08/31リリース) 新録

2013年7月、六本木スーパー・デラックスでの録音。1990年に作曲された「String Quartet and Oscillators」という作品が演奏されている。

電子音のパートは1990年に録音されていたものを使用。弦楽四重奏はヴァイオリン:波多野敦子 千葉広樹、ヴィオラ:手島絵里子、チェロ:関口将史、という編成。

ユニゾンで複数の弦楽器が持続音を重ねるドローン作品。弦楽はひとつの音程に留まり続けるわけではなくある程度の間隔を置いて別の音程でユニゾンを行うのだが、その場合それまでに演奏していた音程は消えるわけではなく(エレクトロニクスが代用しているのかルーパーなどで音を残しているのかはわからないが)鳴り続け、新たに音程が足されるようにして演奏が進む。

別の音程に移る際も協和度の高い音程で重ねられるため、徐々に巨大なひとつの響きが立ち現れるようなパワードローン的性格が強い。

1曲目に関してはキーCで音程が足されるにつれダイアトニックの音程はだいたい聴こえるような状態になる。14分、18分辺りで足される音はやや協和度が低い(六度や七度、ダイアトニックから外れる短七度も使用されているように聴こえる)のか、その部分でサウンドの色合いが複雑に変化するような感触がある。

2曲目もだいたい同じ作風と構成。キーは同じくCで音が足されるに伴いダイアトニックな音程はだいたい聴こえるような状態になる。こちらも14、18分辺りでやや協和度が低いように感じられる音程が入る(6度に加え短3度、短7度などのダイアトニックから外れる音も入っているように聴こえる)。

パワードローン的性質が強いという意味では『Steamroom 11』、『Steamroom 15』で同シリーズにラインナップされてもいる「Mizu No Nai Umi」や「Oscillators and Guitars (Pt 1)」辺りと近い作風といえる。特に前者は本作と制作時期が重なる1990年の録音であり、この時期のジム・オルークの関心の方向性が明確に伺える。

「Oscillators and Guitars (Pt 1)」の録音は1992年だが、本作の弦楽パートをギターに置き換えたようにも聴こえ、編成をそのままタイトルに用いている点など共通点もある。

個人的にはこの作風の到達点は 「Oscillators and Guitars (Pt 1)」かなと思う。

『Steamroom 6』(2013/08/31リリース) 再発 ○

1993年にEric La CasaのレーベルLa Légende Des VoixよりリリースされたJim O'RourkeとSyllykのスプリット・アルバム『Frontières ?』に収録されていた音源をリマスターし収録。1曲32分。

遠くで鳴る花火の音などが入った環境音に始まり、オルゴールのような音(音程のはっきり出る何らかの打楽器かもしれない)、更に複数の異なる環境音の録音や電子音などが入れ替わるように接続/レイヤーされる素描的なミュージック・コンクレートといった趣の作品。作曲は1992年6~8月にかけて行われている。

音楽的な作為をなるだけ避けているような、非常に寡黙な作品だが、故に聴き手の感情を動かさず、ある意味では人畜無害で透明なサウンドのみが感覚を通り抜けていく。

色のないアンビエントともいえるか。すごく好きな作品。

『Steamroom 7』(2013/08/31リリース) 蔵出し ○

2009年公開の牧野貴の映画『The World』のサウンドトラック音源。

おそらく初リリース。1曲50分。

弦楽器や笙のような音色の持続、電子音、打楽器、加工された環境音などが常にうつろうように変化するレイヤーを形成するアブストラクトなアンサンブル~アンビエント作品。

器楽的音色からノイズ寄りの音響、環境音まで使用される音色の種類はかなり多く、また展開の頻度も高い(元々ひと繋がりの音楽として作られたものなのか、別々のカットの為に作成された音楽を繋げたものなのかはわからないが、後者と言われても違和感はないほど)ものの、音楽としての色合いやその流れには統一感がある。

カットアップ的な唐突さや速度感こそないが、気の長いコラージュといった趣を感じる。

冒頭の器楽的な音色の割合が高いパートは(詳しくないのでかなり安易な印象論だけど)雅楽や武満徹の音楽に近いものを感じた。こういう作風がもっと多く聴きたかった感も正直ある。でも全体的にはかなり好みな作品。

制作時期がどの程度重なっているかは不明だが、2009年は『The Visitor』が出た年でもあり、そちらに反映されなかったエクスペリメンタルな試みがここに収められているようにも感じる。

『Steamroom 8』(2013/08/31リリース) 蔵出し

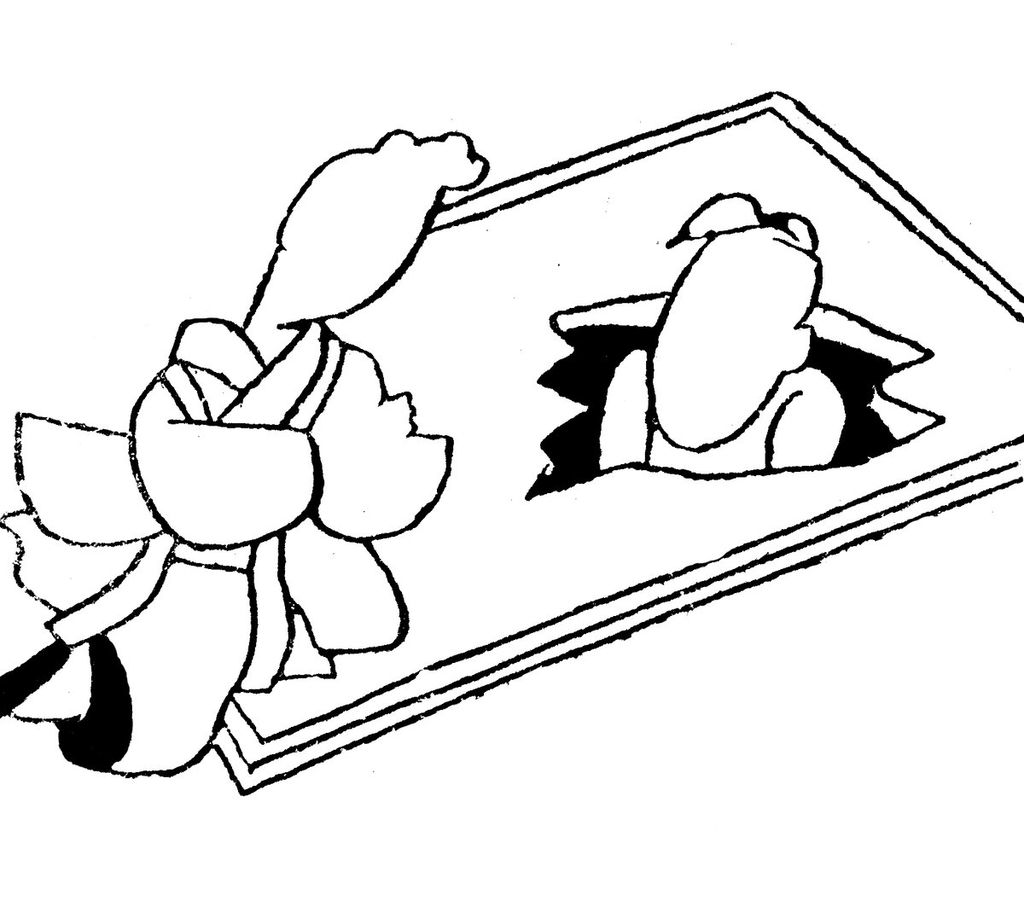

自作映画『Not Yet』のためのサウンドトラックとして作られた音源。

1990年シカゴにて録音。おそらくこれが初リリースと思われる。1曲53分。

音程の動かない扁平な持続音と、そこにいくつかの音程の新しい音色が途切れ途切れに重ねられる、動きの少ない電子音楽作品。

恒常的に鳴り続ける音に対し重ねられる音はいくつかの音程を行き来するが、どれも鳴り続けている音に対しよく調和する音程で鳴らされている。

恒常的に鳴り続ける音も非常に少しずつではあるが新たな音(というより周波数というべきか)が足され、わずかに音色が変質していく。

中盤以降鳴らされる頻度が高まるヨレた低音のみが、他の音の調和に対し距離を感じさせる関係で鳴る(音程が揺れているからかかなり目立つ)。

『Steamroom 9』(2013/10/08リリース) 再発

1991年にEntenpfuhlよりリリースされたLP『The Ground Below Above Our Heads』の音源をそのまま収録。全2曲38分。

1990~1991年にかけての録音。フレンチホルンでDave Cerraが参加。オリジナルアートワークはChristoph Heemannによるもの。

複数の持続的な音響で描かれる仄暗いドローンといった感触の作品。

1曲目の前半は弦楽器やヴィブラフォン、ベル?のような響きが聴き取れアコースティックな音色の割合が比較的高いように聴こえる。中盤から前面に出てくる音はテープループによるものだろうか。独特な質感がある。

2曲目はボワボワとした輪郭のはっきりしない低い音域の持続音を中心に、ザラついたノイズエフェクトが絡んでいくような内容。元々曇ったトーンのサウンドが中心ではあったが、9分辺りで更に鈍く奥まった響きへと展開する。ボソボソとした環境音や動物の鳴き声のような音も入る。終盤にはベルの演奏が重ねられゆっくりとフェードアウトして終わる。

『Steamroom 10』(2014/01/31リリース) 新録

2014年1月にベルリンで開催されたCTMフェスティバルでのEditions Megoのプレゼンテーションのために制作された作品。

8月13日~1月14日にかけて東京で録音(年は2013年だろうか)。全4曲43分。オリジナルパフォーマンスはFrancois Bonnet(Kassel Jaeger)によって行われた。

内容はジム・オルークの作品の中でも異色なほど(GRMとかあの辺の)ミュージック・コンクレート色が強い。収録されている内容はすべてオルークが仕上げたものなのか、それともFrancois Bonnetによって行われた演奏の録音であるのか(この場合はオルークが提供したのはあくもでそこで用いられる素材としての位置付けであることも考えられる)はわからないが、音を聴く限り後者なのではと思えるほど作品としてのカラーにFrancois Bonnet(Kassel Jaeger)のものに近しい色合いを感じる。

蠢くような環境音とそれを模したような電子音などが行き交う。左右への音の動きが多い場面はともかく、それ以外の場面では曖昧模糊とした印象を持たれかねないような作風にも感じるが、ある程度音量を上げると非常に立体的にミックスされていることがわかる。徐々にクレッシェンドする構成の3曲目の低音部はなかなかの迫力。2曲目と4曲目が特に好き。

オルークとKassel Jaegerは2017年に共演作『Wakes On Cerulean』をリリースしているが、そちらが2人の音が混ざり合った電子音のセッションといった趣だったのに対し、こちらは時間や空間を隔てた別の成り立ちの共作のように捉えることもできるのではと思う。

11~20

『Steamroom 11』(2014/03/08リリース) 再発

2005年にHeadzよりリリースされたアルバム『Mizu No Nai Umi』の収録曲(全2曲)と、そちらと同じセッションの録音で何年間にも及ぶ改訂の後2006年にAvantoからリリースされたコンピレーション『Avanto 2006』に収録された楽曲「Out With The Old」を収録。

1曲目は1990年に録音されたドローン作品。オルークのドローン的な作品の中でもトーンが明るめで、かつ音の持続が力強く直線的に伸びていくような感覚があり、パワードローンといってもいいような内容になっている。Thomas AnkersmitとのスプリットLP及び『Steamroom 15』に収録されている「Oscillators and Guitars (Pt 1) 」からギターの歪み成分を取り除いたテイクのように聴こえてくる部分もある。

2曲目は2003年に録音された1曲目のライブバージョン。クロテイルでTim Barnes、ヴァイオリンでKaren Waltuchが参加。アコースティック楽器の音が入っているからかオリジナルより音色にやや柔らかさを感じるテイクとなっている。また直線的に音が伸びていくような場面でもヴァイオリン(クロテイルの演奏にも用いられているかもしれない)の弓の切り替えしによってかところどころに薄く折り目のように入る音のたわみを聴きとることができる。終盤は輝かしい和声の持続にクロテイルが祝福のように打ち鳴らされ非常に多幸感がある。

3曲目も「Mizu No Nai Umi」と合わせてリリースされたのが頷ける非常に近しい作風のドローン。ただこの作風だとオルークの(特に近年の)電子音楽やアンビエント的作品の大きな聴きどころである繊細な音量操作の手つきがあまり味わえず、その辺りへの関心や配慮もあってこういった作風はあまり披露されないのかもと想像する。

『Steamroom 12』(2014/03/25リリース) 新録 ○

2014年2~3月に録音。

非常に低い音域の電子音?(大きな鉄板を柔らかい物で叩いたような音色)のフェードインから始まる電子音メインの作品。1曲38分。

いくつかの音色がレイヤーされるわけだがそれらがしっかりとハーモニーを形成するような感覚はあまりなく、ノイズ的な扱いで重ねられている印象が強い。

本作はオルークの電子音楽作品の中ではパーカッシブな音の割合が多いのが特徴となっており、サウンドからパルス的な律動を感じられる場面も多いが、かといって例えばテクノ的なグルーヴに結びつくことはなく、アブストラクトな印象を崩さない。

『Steamroom』シリーズの新録モノの中で、制作期間が複数の月に跨っているものはそうでないものに比べて展開が非常に練られている印象があり、本作も正にそう感じさせる部分があるのだが、音が一旦途切れ次の音色が本当にゆっくりフェードインしてくる辺りの音量変化のニュアンスは結構音量を上げないと掴めないため、聴く環境によっては大雑把な展開に思えるかもしれない。

ラスト10分くらいの霞んだ風景を眺めているようなサウンド(非常に繊細な手つきで音がレイヤーされている)が素晴らしい。

『Steamroom 13』(2014/07/01リリース) 蔵出し ○

2013年4~6月に録音。

“This one is for A. Clarke” との記述がある。1曲35分。

グリッチ的な音響がばら撒かれる電子ノイズ然とした場面や、その隙間を縫うように表れる持続音~アンビエント的な場面、それらを空間系エフェクトで強引に接合したようなノイズドローンなどが、時には無音を挟み、時にはごく小音量まで窪んだフェードアウト/フェードインによって接続されていく。

濁った不穏な響きから暗がりを抜けるような輝かしいトーンへの変化や、そういった認識が機能しないノイズ音響の扱いなど、電子音で成せることを一つの流れを持った音楽の中でいろいろと見せてくれている印象。特に一度音量が落ちた状態から新たな音色が徐々に徐々に姿を現し、それに伴い空間の明るさが変化していくような時間(20~30分辺り)は素晴らしい。

ジャンルや作風を指す言葉を持って一言でこういう作品というのが難しい一作だと思うが、それ故に “ジム・オルークの電子音楽” として美味しい部分がいろいろと詰まった一作。

『Steamroom 14』(2014/10/14リリース) 再発

1992年にStaalplaat / Korm Plasticsよりリリースされた2枚組アルバム『Disengage』のDisc 2の音源をリマスターし収録。全2曲51分。

91~92年にかけての録音。ヴァイオリンでWarren Fischerが参加。

『Disengage』は溺水をテーマとしたドローン・ミュージックのアルバムで実験的な色合いの強いオルークの初期作品の中でも傑作として知られている。

1曲目はシンセかもしくはギターによるものと思われる持続音、水や鳥の鳴き声などの入った環境音、歪んだパルス的な電子音、変調や音量操作が加えられたヴァイオリンの演奏などで構成され比較的はっきりした展開がある。電子音のパートには常に一定の律動があり、音の周期に耳がいく。

2曲目はチェロのような音色の持続音(ギターの弓弾き?)がゆったりと漂い眠気を誘う。微かな音量で背景的に鳴る電子音が徐々に音量を増し、13分辺りで前面に出てくる。以降は複数の電子音のレイヤーと奥まった位置で鳴る環境音が続き、20分辺りで環境音が途切れヴァイオリンが入る。ここでも使用される電子音からは一定の律動が聴き取れる。最後の4~5分ほどは電子音が退き複数のヴァイオリンが鳴る弦楽パートへ。音程の動きがありここまでのパートに比すると格段にメロディアスに聴こえる演奏。

ドローンといってもいろいろあるわけだけど、本作はその中でも個人的に特に好きな作品の一つ。特に2曲目は美しい。

ジャケ写にはなぜかビニール袋に入った大量のAKB48のCD(特に意味はないと思うが)。

『Steamroom 15』(2014/10/14リリース) 再発+蔵出し ○

Oscillators and Guitars Pt 1~3と題された3曲を収録。

1曲目は2004年にTochnit AlephよりリリースされたThomas AnkersmitとのスプリットLPに収録されている。2、3曲目はおそらくその時のアウトテイクで今回が初リリース。

録音はすべて1992年、シカゴにて。

1曲目はオシレーターによるゆったりとうねる持続音と、小刻みに音が分断されランダマイズされたような歪んだギターの響き(どうやって出しているのかいまいちよくわからない)が重ねられる凄まじい陶酔感のあるドローン作品。オシレーター、ギター、ともにいくつかのトーンが重ねられ、それらが一体となって生まれる響きはジム・オルーク作品の中でも特に開放的な快楽性に溢れたもののように思える。サイケデリック・ロックのバンドのジャム演奏を極度に抽象化したもののような趣も感じるので、歪みや音響で勝負するような類のロック・バンドが好きな方にも是非一度聴いてみてほしい。これに関してはこちらにレビューも書いています。

2曲目はギターの持続音からスタートしゆっくりと複数の電子音がフェードイン。それぞれの音は非常に協和度の高い関係で鳴らされ、個々の音色が溶け合うような音像を形成する。徐々に歪んだギターのような音色も入ってくるが、サウンド全体のゆったりしたトーンを脅かすことはなく、安らぎを覚えるような緩やかな律動を保ったまま音楽は続く。1曲目に非常に似通った音色を使用しつつ、こちらはスローダウンしたような演奏となっており、意識が鎮静化されるような効果が強い。かなり眠くなる。

3曲目はギターの金属的な反響音とゆったりと揺らぐオルガン的な音色の持続音、パルス的な電子音が淡々と続く。10分辺りで音が音色が入れ替わるがサウンド全体の印象はあまり変わらない。時間が進むにつれ個々の音色の干渉の度合が強くなりサイケデリックなうねりが発生する。15分辺りからはそれぞれの音色が比較的近い音域に集まり、全体がひとつの音に聴こえるような状態になる。この辺りの徐々にフォーカスが絞られていくような展開の作り方が巧みで素晴らしい。

3曲を通して1つのアルバムとして聴くと2曲目がやや冗長に感じる部分もなくはないが、個々の作品は個人的にとても好み。既発音源である1曲目もジム・オルークの中ではマイナーな部類の作品であまり広く聴かれていないと思われるが、それがとても勿体なく感じる素晴らしい出来。1曲目だけでもたくさんの方に聴いてほしい。

『Steamroom 16』(2014/11/29リリース) 蔵出し ○

2013年6月17日、六本木スーパーデラックスでのライブ録音。1曲43分。

“1989~1994年にかけて、ヨーロッパやトロントで行われた公演の気晴らし。テントの中の様々なテープマシン。このヴァージョンでは全てオリジナル・ソース・テープを使用。” などの記述がある(英語)。

意味合いをくみ取ってみるなら、ツアーの気晴らしにテントの中で録音していた環境音などのテープ音源を用いたパフォーマンスということだろうか(間違っている可能性もあるので原文を確認してほしい)。

カバー写真はライブ演奏時のもの。テントの中に入って演奏しているようだ。

水の音や鳥の鳴き声などの環境音が変調、レイヤーされ、電子音も混ぜ込まれた奇妙なサウンドスケープ的な内容。

環境音が大胆に変調され、木霊し、冷たい質感の電子音の持続が重なる場面などはValerio Tricoliの作品にも通じるニュアンスを感じる。

音楽自体はドローン寄りの感触が強いものの、テープ/環境音のコラージュの大胆な使用、それが前面に出てくる時間的割合の多さなどで同時期のジム・オルーク作品の中でも差異が感じられる一作。

シンセを中心とした電子音が多用される『Steamroom』シリーズの新録音源と比べても、異なった色合いがある。(もちろん通じる部分もある)

サウンドの成り立ちも細かに変化し、展開の仕方もライブ録音と思えないほどよく練られていて43分間全く退屈しない。個人的にはかなり好きな作品。

氏の作品の中でテープ音源の使用がここまで前面に出たものは珍しい気がするので、そういった意味でも要チェックな一作。

『Steamroom 17』(2015/01/21リリース) 新録 ◎

録音は2014年(一年間を通して継続的に制作されたということだろうか)。

“This one is for B.F.” との記載があるが誰のことかはわからない。1曲38分。

リバーブのかかったピアノから始まり、より近い距離感で鳴るピアノや環境音、電子音、小刻みなビートを演奏するドラムなどがフェードインする。まるで自動演奏のように無機的に鳴るピアノの単音と迸るようなスピード感のドラムのコントラストがかっこいい。かなり低い音域で活発に動くベースも効果的で、カフカ鼾(ひいてはその最も大きな参照元であろうThe Necks)の演奏のグルーヴィーに盛り上がる場面を思わせる演奏が13分辺りまで続く。推測だがドラムは山本達久でベースはジム・オルークが演奏しているのではないかと思う(つまりカフカ鼾の編成)。その仮定の下でだが、ここでのオルークのベースの演奏はとても素晴らしく、ベースプレイヤーとしての彼の巧みさを初めてしっかり認識できた。

13分辺りでバッハの曲のようなピアノの演奏が挿入される。同じフレーズがループしているが元々そういう曲/演奏なのか編集したものなのかはわからない。そのピアノと電子音が調和してるんだかしてないんだかわからない感じでレイヤーされる時間がしばらく続く。

16分辺りで場面が明確に切り替わり環境音とノイズっぽい電子音のレイヤーへ。以降は環境音と電子音が代わる代わる前面に出てきながらも、徐々に温かみのあるアンビント的な電子音楽に収束していく。20分辺りで鳴るハーモニックな電子音が印象的(Fenneszの「The Colour Of Three」の冒頭10秒辺りから鳴る音にフィルターをかけたようなサウンドに聴こえる。マジで似てる)。30分手前辺りでは冒頭で鳴っていたようなリバーブのかかったピアノも入る。

ピアノが退いた後、環境音やドラム演奏などが散りばめられたカットアップ的な場面を経て、虫の鳴き声が入った環境音と微かな電子音が鳴る場面へ展開し、終わる。

スピードとグルーヴ感のある演奏から安らぐようなアンビエント、環境音からバロック音楽の断片まで幅広く用いた音楽的多様さと、何よりそれらを接続するよく練られた展開(特に16分辺りで場面が転換して以降)が素晴らしい。この辺りの展開の妙は(前半部における音楽の方向性は異なるものの)今年リリースの『sleep like it's winter』に通じるものを感じるし、そちらが気に入った方には是非チェックしてほしい。相当な傑作だと思う。

あと前半のシンバルの音などはストリーミング再生だとかなりシャリシャリするのでできればダウンロードして聴いたほうがいい。

『Steamroom 18』(2015/02/25リリース) 蔵出し

1999年、シカゴでの録音。2015年に東京でリマスターが行われている。おそらく初リリース。1曲57分。

声のような音色の電子音とジリジリとした発信音が揺らぎ、不安定に出入りすることで緩いレイヤーを形成する。

直接的にノイズやクリック的な音響が使用されてるわけではないが、グリッチエレクトロニカから柔らかい音響のみを抽出した淡い音響作品のような趣が感じられる。

こまめに音が途切れ、数秒から数十秒の無音が挟まる。使用される音色やその音程にあまり変化はなく非常にミニマルな作風だが、無音が挟まる度に音数やレイヤーの厚みの変化があったり、またわずかに新たな音程や音色が足されたりしている。

ジム・オルークのアンビエントやドローン寄りの作品は倍音の扱いによる濁った音色の生成や音量変化のレンジの広さから、重苦しいトーンやノイジーな展開が訪れるものも少なくないが、本作はハーモニーの面では温かみがあり音量の変化もそれほど大きくないので、彼のそういった作品の中では聴きやすい部類といえるかもしれない。

全編通して安らぎを覚えるような空気感を持つ作品。

初期Ovalからクリックノイズ的なビート感を発生させる要素を取り除き、音の発生するタイミングをランダマイズしたもののようにも聴こえる。

『Steamroom 19』(2015/04/06リリース) 新録

2015年3月録音。1曲42分。

電子音によるアンサンブル作品。音の強弱や左右の動きの繊細さがとてもオルークらしさを感じさせる。

平均律の元で発声する調性感を回避するような、協和音とも不協和音ともいいきれないような曖昧な色合いのハーモニーが様々な周波数の重なりによって延々と描かれていく。

音量小さめだと茫然としたアンビエントのように聴こえるが音量を上げると奥のほうで鳴ってる音や音量の上下感、倍音の変化などがわかって非常に立体的に聴こえてくる。

最後の10分ほどで音量や音色の濁り具合がややノイジーになる。

『Steamroom 20』(2015/12/09リリース) 新録

2015年12月録音。1曲58分。

メタリックな残響を帯びた不穏な色合いの持続音が漂うアンビエント作。

用いられる音色は打楽器の金物の響きを変調し引き延ばしたようなものや、現代音楽で用いられるようなストリングスのクラスター音響にフィルタリングやリバーブをかけたようなものが多いが、おそらくすべてシンセサイズで作成したものだろう。和声的に不協和度が高いハーモニーが多く用いられている印象で音楽全体の色合いもかなりダークだがハイカットや空間系を用いた音作りのおかげかあまり神経に触れるようなノイジーさはない。

作風としてはKevin Drummのアンビエント寄りの作品に非常に近いように聴こえる。

あとジャケがKassel Jaegerの『Aster』を想起させるしサウンドの色合いもかなり近いと思う。

わかりやすく音が切り替わるような展開はないが持続音が奥まった鳴りになったり、ダークさがやや薄らぐことで浮遊感が感じられたり、グラデーショナルな様相の変化は常に起こっている(中盤以降はそういった変化がやや聴き取りやすいか)。

21~30

『Steamroom 21』(2015/12/27リリース) 再発 ◎

過去のアルバム、コンピレーションへの提供曲で構成された再発作。

1曲目「Scend」は1992年にDividedからリリースされたアルバム『Scend』を丸ごと収録。オリジナルでは2曲に分かれているようだが本作では1曲46分にまとめられた状態で収録されている。

2曲目「Purge」は『Scend』と同時期に録音された音源で1994年にIsomorphic Recordsよりリリースされたコンピレーション『The Arbitrary Nature Of Meaning』に収録されている。

「Scend」の前半はか細いヴァイオリン(もしくはハーモニカ)の持続音と打楽器(シンバル)から引き出されたレガート的な音響が折り重なる静謐な演奏と、車の走行音や鳥の鳴き声、微かな水滴が落ちる音などが入った環境音で構成され、20分前後からは水滴の音にフォーカスが当たる。22分辺りからトライアングルのような音が入り水滴の音と入れ替わるように音量が上下し、25分辺りで突然音が切れる(ここがオリジナルリリースにおける1曲目と2曲目の境目だろうか)。その後は低く曇った音色のドローンが鳴るパートと、人が遊ぶ声や飛行機が通り過ぎる音などの環境音とそれを切断する電子音のパルスドローン的なパートが表れる。全体的に色のないアンビエントといった趣もありとても好み(終盤はかなりノイジーになるけど)。8分辺りで入ってくる環境音の低音(車の走行音?)や40分辺りの電子ドローンのパートで鳴る低音はかなり迫力あって聴きどころ。

「Purge」は打楽器に空間系のエフェクトをかけたような音(鈴虫の声を変調したようにも聴こえる)、虫の羽音を思わせる電子音、「Scend」でも用いられていたトライアングルのような音などが重なる内容。途中からオルガンのような持続音やフィールドレコーディングを加工したような響きも入る。5分30秒辺りでそれまで鳴っていた音がすべて途切れ、左右で鳴る水の音と人の声が入った環境音のパートへ転換する。使用される音色や展開の仕方など「Scend」に通じる要素が非常に多く、合わせて収録されたのが頷ける内容。2曲合わせて一枚のアルバムとして、色合いの差異などを気にせず楽しめる。

『Steamroom 22』(2015/12/27リリース) 再発

過去のアルバム、スプリットなどからの音源で構成された再発作。

1~4曲目にはアルバム『Remove the Need』の音源を丸ごと収録。

5曲目の「Six Strings 87」は2006年にNo Fun ProductionからリリースされたLP『6 Oscillators '87 / Guitar '88』のA面に収録されていた楽曲。

6曲目「Some Kind Of」は2004年にOpaxよりリリースされたMy Cat Is An AlienとのスプリットLP『From The Earth To The Spheres Vol. 4』に収録されていたもの。

これらのトラックはすべてプリペアド・ギターによるライブ・ソロ・パフォーマンスであり、録音は1987年から1992年にかけて行われている。

『Remove the Need』はオルークがプリペアド・ギターを中心に作り上げた音響/ドローン作品で、オルークの初期作品でも比較的知名度が高い1枚。いわゆる音楽的な範疇でのハーモニーがしっかり形成される場面はあまりなく、ノイズ、雑音的な音響を持続的に出し重ね合わせるという方向性。4つの演奏家らなる作品だがそれぞれの演奏の趣は異なっていて1曲目は柔らかい音色のフィードバック(?)のような音が中心となる比較的耳馴染みのいいギタードローン。徐々に弦を擦るような音やそれに過剰な空間系をかけたような反響音が存在感を増しギターによる出音という意識が薄らいでいく。2曲目は何らかの持続的な音響が居座るわけではなく、弓弾きや金属を弦に当てたような響きなどがまばらに現れる即興的な演奏。3曲目はうねりのある持続音や、音程の強く出た歪んだ響きなどギターによるドローンでよく耳にするような響きが多く用いられるが、それがバツバツと途切れるように発音されるため安定的な音楽という感じはしない。4曲目は30分と長尺で、ジリジリという電話のベルの音に歪みや空間系のエフェクトをかけたような響きが耳に残る。音響の持続感も1曲目と同等に強く、そちらの演奏から用いられている音色が多様化した拡大版のような印象も受ける。ところどころで音程のしっかり出た音色が重ね合わされクラスター的な切迫感のある響きも形成される。後半は中心となる出音がコロコロと変わり展開が多くなる(ドローンというより実験的なギターソロといった趣)。

「Six Strings 87」は前半部は弓弾きの持続音によるうねりに、低音弦を叩いたような音などが重なる、サウンド全体が少し歪んだような粗さを持っている。時間が進むにつれ弓弾きの音は退き、より雑音的な発音だったり、ノイズ的な色合いの強い持続音が多用され、発音の仕方やタイミングなどが奔放に感じられる即興性の強い演奏へ移行していく。タイトルから推測すると87年の録音ということになり、本作収録のトラックで最も古いものになるだろうが、そのためか終始ノイズや雑音成分の多い粗い録音。

「Some Kind Of」は前半は弓弾きによって出されたギラギラとした倍音を放つドローンと、フィードバックや低音弦を叩くような音、物を用いたと思われる雑音寄りの発音、または打楽器的な発音などが重ねられる。中盤では物が挟まれたことにより音程やミュート感が変化した音がまばらに爪弾かれる場面が現れ、終盤ではモーター音のようなサウンドが出てきたり、粗い雑音によるライブエレクトロニクス的な演奏になったり。サウンドの移り変わりがあって全部で17分という尺も丁度良く感じて、これはかなり好きな演奏。

『Steamroom 23』(2016/01/27リリース) 再発

1997年にRevenantからリリースされたアルバム『Happy Days』の音源をそのまま収録。1曲47分。

ギターとハーディーガーディーを用いたミニマル/ドローンな作品で、オルークのエクスペリメンタル・サイドの作品でも比較的とっつきやすく有名なものの一つだろう。

ジョン・フェイヒーの影響といわれるミニマルなギターの爪弾き(この側面は次作『Bad Timing』でよりポップなかたちで展開される)と、トニー・コンラッドの影響といわれる軋むような弦楽のドローンがかけあわされた、ジム・オルークという音楽家の核となっている要素のみで成り立った個人的な作品との印象もあるが、同時にどこかオープンでポップとすらいえそうな雰囲気があるのが興味深い。ハーディーガーディーは楽器の仕組み上ヴァイオリンなどの弓を用いる擦弦楽器より機械的な出音になりそうなものだが、ここでの演奏からはホイールの回転速度に伴った音の揺らぎなどよりプリミティブな運動性が感じられる。アンビエント的聴取というより爆音で浴びたいタイプのドローン作品。

『Steamroom 24』(2016/02/13リリース) 新録

2016年2月録音。電子音のレイヤーによるうねりの多いドローン作品。1曲36分。

複数の音程がレイヤーされるうえ、それぞれの音色は倍音の出方が常に変化するよう制御されていて、複数の楽器による生音のドローンを思わせるような音響的複雑さが感じられる。

前述の『Steamroom 23』に続けて聴いたためか、倍音の様相の変化は弦楽器の弓弾きによる通常音域とフラジオ音域の行き交い(音の裏返り)をシミュレートしているようにも聴こえる。

時間が進むにつれ音の構成が複雑なものとなり、19分辺りで音程のはっきりした音のレイヤーが退き泡立つようなノイズ(遠くから聴こえる波の音なども思わせる)のみが小さな音量で鳴る場面へ。その後徐々にノイズが退き、微かな音量で鳴る音程を持った電子音のループと入れ替わる。

『Steamroom』シリーズ中の新録音の諸作で彼が電子音でドローンやアンビエント的なアプローチを行う際に、そこで試される関心の方向性が端的に表れた作品といえそう。

『Steamroom 25』(2016/02/24リリース) 新録

2016年2月録音。鈍い色合いの電子音/ノイズによるドローン作品。1曲40分。

“This one is for J.V.” との記述があるがJ.V.が誰のことなのかはわからない。

音程のはっきりしたトーンも複数用いられるが、歪んだような音色に加工されているものが多く、音程の連なりも何らかの音楽的ハーモニーというよりノイズ的な音響として認識される。

ジム・オルークのドローン的アプローチの作品の中では音色の差し替え/展開のペースが比較的早く、またその様相の変化も聴き取りやすいので、小さめの音量で聴いても茫然とした印象はあまりなくメリハリの効いた一作といった感じ。

簡潔に言ってしまえばジム・オルーク流ノイズ・ドローンといったところか。これはこれでいいんだけど、彼にしか作れない作品って感じは控えめかなとも思う。

26分辺りから入ってくる濁流と虫の声みたいな音好き。なんかこういうのKevin Drummの作品にあったような。

『Steamroom 26』(2016/03/27リリース) 蔵出し

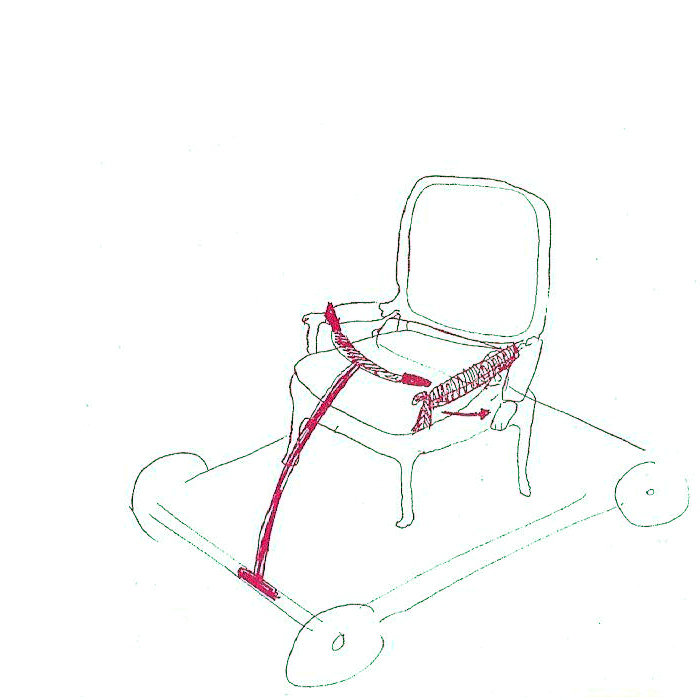

1997年11月、北アイルランドのベルファストにて、マース・カニンガム(ジョン・ケージや小杉武久などとも交流のあるコンテンポラリー・ダンサー)のダンス・カンパニーの「Ocean」というツアー中に録音されたもの。

“時折入るクリックは使用されたマシンに特有のもので、最も有害なものは取り除かれたが、痛みは変わらない” と記載がある。全2曲64分。

1曲目は “キュイー” や “ブオォー” といった感じで音色や音程に幅広い動きのあるノイズが左右に移動しながら鳴り続ける作風。発音源(オシレーター)が2つか3つあるように聴こえる。鳥の鳴き声や、イルカの交信音のように聴こえてくる瞬間もあり、ノイズとはいっても耳を劈くような攻撃性はあまりなく環境音のように聴こえてくる。中盤以降は音程の変化が安定したものとなり、より落ち着いた作風へ以降していく。

2曲目も(多分同じシステムを使ったんだろうから当然なんだけど)音の成り立ちは同じ。ただ使われる音色がより力強く強迫的なものに鳴っていて、耳に悪そうというか、神経に触れるような音にも感じる。1曲目のように音色の性質が変化することによる展開などもほとんどなく冗長に感じる。

『Steamroom 27』(2016/04/09リリース) 再発

2008年にStreamlineからリリースされた2枚組のアルバム『Long Night』の音源を収録。

オリジナルのCDではそれぞれのディスクに78分、79分の長大な1曲が収録されていたが、本デジタルアルバムではそれぞれが2つのパートに分けて収録されている。

本デジタルアルバムではトラックが切り替わる部分でフェードアウト/インのような音量操作が行われている。オリジナルのCDは所有していないので確認できないが、そちらではトラック分けされていないことを考えるとこのような操作はなくぶっ続けで収録されているのかもしれない。

内容は1990年に録音された長大なドローン作品。同じく1990年に作曲または録音が行われた「String Quartet and Oscillators」や「Mizu No Nai Umi」に通じる輝かしい倍音の響きが味わえるパワードローン的性質を持ちながらも、より柔らかい印象があり、端的にいうとかけっぱなしで寝るのにより適したサウンド。(言及した二作はそれぞれ『Steamroom 15』と『Steamroom 11』で聴くことができる)

ゆっくりではあるが音の数や層の厚み、中心となる(最も強く耳に入ってくる)音程の変化もある。

『Steamroom 28』(2016/04/09リリース) 再発

2004年にThree PoplarsよりリリースされたLP『Two Organs』の音源をそのまま収録。

録音は1991年。全2曲40分。

タイトル通りオルガンを用いたミニマル・ドローン作品。

先に言及している「Long Night」、「String Quartet and Oscillators」、「Mizu No Nai Umi」などが作曲もしくは録音された1990年の翌年の作に当たり、作風のうえでもその延長線上にあるといえる。

1曲目は柔らかい中音域を中心として響きがまとまった印象があり、先に例として出した前年の作品群と比べると響きの総体が膨張していく感覚はやや控えめに思える。

2曲目は1曲目よりはやや高い音域が中心となる(耳が引っ張られる)が、印象は共通している。

サウンドの面でも収録時間の面でも、ジム・オルークの作品の中ではこじんまりとしたドローン作品といえるかと思う。

『Steamroom 29』(2016/05/18リリース) 新録 ○

録音は2015~2016年となっている。

ジム・オルークのSteamroomシリーズの音源ページにはすべて “please download the best possible quality” との記述があるのだが、本作では加えて “and play loud” と記されている。

内容はいくつかのセクションを繋げたような変化の多い抽象的な電子音楽。1曲40分。

いくつかのセクションは電子音楽家/サウンドアーティストのLawrence Englishが主宰するレーベルRoom40の15周年フェスティバルのために制作されたもの。

ドローン状の音が何かしら鳴り続けている場面が多いものの、それがほとんど意識されないほど背後に退き散発的に鳴る電子音が前面で弾けるなど、音の立ち位置や用いられ方はかなり自由に変化していく。

ピアノや弦楽器を思わせる器楽的な音色や、ナレーションのようなサンプル、環境音なども使用されている。

複数の音程のまばらな連なりがメロディアスといっていいような音型を形作る場面も印象に残る。

制作期間が年単位と長くなっているだけあり、非常に手の込んだ精緻な造りの作品だと感じた。

とても曖昧な印象論だけど冒頭をはじめいくつかの場面では音の質感から古き良きグリッチ・エレクトロニカ感みたいなものを感じた。FenneszだったりPitaだったり、グリッチのオリジネイターや電子音響と呼ばれる分野の音楽家との関わりの中でジム・オルークという音楽家を認識している面が強い人には特に強く勧められるような作品だと思う。

『Steamroom 30』(2016/06/28リリース) 蔵出し

2011年のAngelica Festivalのために東京で録音された音源。おそらくこれが初リリース。1曲33分。

ヴィブラフォンと、音程が細かに揺らぐ歪んで撓んだような電子音の干渉が印象的な、生音を取り込んだエレクトロニカのような作品。

前述した電子音はヴィブラフォンの音を即時サンプリングしグラニュラー的なエフェクトで処理した音のようにも聴こえる。他にもいくつかの種類の電子音や環境音が用いられる。

ヴィブラフォンと電子音が干渉するように鳴らされるパートと、ヴィブラフォンの音が退き電子音や環境音のみで構成されるパートが交互に現れる構成になっている。

時間が進むにつれてヴィブラフォンと音程の面で関わりが薄いように感じられるノイズや背景音的な役割の電子音が徐々に存在感を増してくる。この音にはいくつかの種類があるが、これらも環境音にグラニュラーなど音響を変質させるエフェクトを施したものに聴こえる場面が多々ある。

前の『Steamroom 29』に対して “古き良きグリッチ・エレクトロニカ感みたいなもの” を感じると書いたが、こちらはより直接的にそういった系譜の作品で耳にするような音色が多く用いられていて、少し懐かしさを感じる一作だった。全体通して淡いトーンの叙情性が感じられる。

31~40

『Steamroom 31』(2017/01/09リリース) 蔵出し ○

牧野貴の「Generator」、「Still In Cosmos」、「The Seasons」という3つの映画作品の為に制作された音楽を収録。映画のタイトルがそのまま曲名になっている。全3曲56分。(それぞれの映画についてはこちら)

「Generator」についてはその要約版が2008年にTouch Recordsより7インチ作品『Despite The Water Supply』としてリリースされている。

1曲目「Generator」は電子音、バイオリンやギターなどの弦楽器、更にはシュルティボックス(もしくはハーモニウム)のような音も聴こえてくる。メインで鳴る楽器が小気味よく移り変わりそれに伴って音楽の様相も少しずつ変化していくが、その移り変わりは音程や音色などの面で急に色合いが変わらないよう配慮されていて、聴き心地はドローン的。19分ほどの楽曲。

2曲目「Still In Cosmos」はDarin GrayとChris Corsanoが演奏に参加した楽曲。おそらくオルークはギターをメインに演奏していて、編成はギター、ベース、ドラムを基調としたシンプルなものだと思うが、おそらくオルークかグレイが演奏していると思しき電子音なども随所で聴こえ、複雑でアブストラクトなサウンドが楽しめる。前半はそれぞれの楽器/サウンドの間に距離や空間を感じさせ、その隙間での音の滲み合いが印象的な比較的静謐な演奏。バスドラムをマレットで叩いたような音程が低くアタックが控えめでサスティンの長い打楽器の音から始まり、ギターが遠くで鳴らす雑音的な音響や、淡い色で漂う弦楽器とも電子音ともつかないサウンドが聴こえてくる。9分辺りからボワボワとした低音が大きくなり、ギターをはじめ他の楽器が発するサウンドもノイジーさを増す。以降は徐々に音の歪みを増しながらフリージャズのようなセッションへ以降していくが、一定の静謐さが保たれているように思う。前半部で打たれる打楽器の扱いやそこでの各楽器の音を滲ませ合うような所作は、ごく最近リリースされたTyshawn Soreyのアルバム『Pillars』を連想させた。というかTyshawn Soreyは正にこういう音楽がやりたいのではとすら思ってしまうほど、ここでの3人の演奏は焦点の定まったものに聴こえた。18分ほどの楽曲。

3曲目「The Seasons」はジム・オルークの電子音を用いた作品の中でもかなり思い切ってノイズ寄りな作風。正直あまり面白みを感じなかった。30分ほどの楽曲。

『Steanroom 32』(2017/01/31リリース) 新録 ◎

2017年1月の録音。

様々な電子音や環境音の断片(?)がレイヤーされていく電子音楽作品。1曲44分。

オルークの電子音楽作品はドローン状の音が用いられることが多いが、本作ではアルペジエーターで制御されたようなしっかりとした音程の動き(フレーズ感)のある電子音の多さが印象に残る。

もちろんドローン状の音も用いられて、またフレーズ感のある音にしてもその扱いはしっかりと中心に居座りその構造の確かさを主張するものではなく全体のサウンドの移り変わりの中でいつの間にか表れ消えていくような朧げなもので、トータルでは抽象的な電子音楽といった印象。アンビエント的に聴くこともできなくはないだろう。

ドローンとはいえないような型を持ったサウンドも多く用いながらも、それらの扱い方によってなだらかな帯状の音楽の流れを生み出していく手つきは同じく2017年の作であるKassel Jaegerとの共作アルバム『Wakes On Cerulean』に非常に近しい感触。水辺の音(?)と思われる環境音の使用も共通する。ただ音楽全体の色合いはこちらのほうがやや明るいかもしれない。

21分手前辺りで一度終始感があり、風景が変わるように別の音が入ってくる。アナログでいうA面B面の切り替わりを演出しているような意図を感じる。

個人的には『Wakes On Cerulean』がかなり好きな作品ということもあって、こちらもめちゃくちゃ好みだった。

『Steamroom 33』(2017/03/20リリース) 蔵出し ◎

若松孝二の映画『海燕ホテル・ブルー』の為に制作された音楽「Hotel Blue」と、牧野貴の映画『On Generation and Corruption』の為に制作された音楽「On Generation and Corruption」を収録。

「Hotel Blue」は17分ほどのひと繋がりの楽曲になっているが、その中でチェレスタ(?)と電子音による楽曲やピアノやギターが旋律を演奏する枠組みのしっかりした楽曲、電子音楽然としたものやいくつかの楽器の音を交えた現代音楽寄りの作風など、わかりやすく個別の成り立ちを持った音楽が接続されている。後半はその接続のされ方がよりなだらかで、雰囲気の落差をあまり感じさせず音楽が進行していく。冒頭のチェレスタによるフレーズがおそらくメインテーマのような扱いで後半でも随所で挿入される。ギターによるフレームのしっかりした曲と現代音楽や雅楽を連想させる響きのアンサンブルが重なる場面などはジム・オルークらしさ全開といった感じで本当に美しい。

「On Generation and Corruption」は濁ったスチールパンのような音色の打楽器の音と虫の鳴き声を思わせる電子音が細々とレイヤーされる非常に寡黙な作風。10分付近で電子音に変質と新たなレイヤーの加味があり、うねりながら前面に出てきたところで音がカットされるという展開がある。その後は瞬間的な音のカットこそないものの、前述したような電子音の変質が長い時間をかけて行われるような流れになる。揺れながら徐々に音域がずり落ちてくるような不安感を煽る音の動きだが不快さはない。寡黙な音の置き方にドビュッシーの前奏曲第6曲「雪の上の足跡」を連想したからかもしれないが、どこか雪原を思わせる静けさのある音楽だと感じた。

全く傾向は異なるが、2曲ともに素晴らしい出来だと思う。

『Steamroom 34』(2017/04/04) 新録

2017年3~4月の録音。牧野貴のフィルム・インスタレーション『Endless Cinema』のために制作された音源のアーリー・ヴァージョン。1曲42分。

弦楽器の音を多く用いた非常にアブストラクトな音響作品。

弦楽器以外にもそれに似た音色も交えた電子音や環境音も使用されている。弦楽器の音はフレーズやドローンなどで安定的に空間に居座ることはなく、金属性の作動部品の軋みのような揺れ動きが感じられる音を空間を横切るように発する。他の音も同様に恒常的に鳴ることがほとんどなく、性質の近しい複数の音が表れては消えるような時間が続く。暗闇の中で飛び回っている複数の虫を捕まえようとするような捉えどころのなさで、ジム・オルーク作品の中でもかなり人を選ぶ類の一作かと思う。いかにも立体音響映えしそうな作風ともいえ、やはりインスタレーション作品として味わってこそ面が強い印象(インスタレーションで立体音響が用いられているかは知らないけど…)。ただ立体音響での鳴りを想像しながら聴いたり、ステレオ環境でもそれなりに伝わってくる生々しい音の揺れ動きの感触が新鮮に感じられる時間もあったりで、通して聴いてれば誰でもどこかしらで楽しみを見出せるような気もする。インスタレーション用の音源をステレオ作品にミックスしてリリースされたものは一応それなりの数聴いたことはあるものの、そんなに頻繁に接するものでもないし、ジム・オルークの作品では珍しいということもあって結構印象に残る聴取経験になった。あと音量はかなり上げて聴いたほうがいい。

『Steamroom 35』(2017/07/31リリース) 蔵出し

2014年公開のTim GrabhamとJasper Sharpによる粘菌に関するドキュメンタリー映画『The Creeping Garden』の為に制作された音楽を収録。1曲35分。

オシレーターのいろんなパラメーターにランダム信号やLFOを突っ込んだような不規則な振る舞いの電子音を多く用いたアブストラクトな場面や、安定したトーンのミョ~ンって感じの電子音による比較的音楽的に安心感のあるアンビエント的な場面などが接続されたひと繋がりの電子音楽作品。終盤では例に挙げたような2つの場面/サウンドが重ねられるような展開になりクライマックス感がある。ジム・オルークが映画のために制作した音楽作品は割合の大小はあれどこかしらでアコースティック楽器が用いられているイメージが強かったが、本作はおそらく電子音のみで制作されている。オルークの電子音楽作品は本当に素晴らしいものが多くある中で、本作が特別な出来栄えや価値を感じさせるものかというとう~んとは思う。

『Steamroom 36』(2017/08/09リリース) 新録

2017年8月の録音。1曲34分。

歪みや濁りのある音色を多く用いた揺れ動きのある電子音楽。

ジム・オルークの電子音楽作品ではドローン状の音が用いられる場合でも、その音色にはしっかりと認識できるレベルで倍音や音量にモジュレーションがかけられていることが非常に多く、それらが幾重にも重なって音の出入りや大きなうねりを生み出す手法が多用されるが、本作はそのような傾向の範疇にある作風でありながらも音の数が比較的絞り込まれ、一つ一つの音をじっくり扱っている印象。それに伴って音の移り変わりもややスローペースになっていて、その場に留まって特定の音の揺れ動きを聴き手にじっくり浸透させるような感触が強い。用いられる音色は歪みや濁りのあるものの使用が目立ち、それが前述のようなかたちで揺れ動くので、海岸を歩きながら聴こえ方が徐々に変わっていく波の音に耳を澄ましているような感覚になる(オルークの電子音楽作品にこのような印象を持つのは珍しいことではないが今作はそれが特に強く感じられる)。中盤以降には笛を模したような音色が現れたり、鳥の鳴き声が重ねられたりと景色がゆっくり移り変わるような展開があるが、最終的には本物の波の音かと思うような音(多分本物の波の音も紛れ込んでると思う)や、正に夏場の海岸沿いの道路で録ったような環境音に繋がって終わる。本当に海辺を散歩してるような作品。

『Steamroom 37』(2017/11/07リリース) 新録

2017年10月録音。1曲36分。

メタリックや不穏といった形容が思い浮かぶような、鈍い色合いの音の持続によって描かれるアンビエント作品。

用いられる音色はいわゆるパッド的な非常に音楽的な倍音の出方をしたものも随所に紛れ込んでいるものの、割合としてはパーカッションのサスティン部分を引き伸ばしフィルターや空間系のエフェクトを施したような質感のものが目立つ。分厚い雲がゆっくりと流れていく様子を連想させるような、曇ったトーンが切れ目なく続く作風で、ジム・オルークのこういった作品の中では表面上変化が少なく感じられる。終盤になると雲が立ちこめるような印象をもたらしていたボワボワとした低音域がカットされ、サウンドの重心が上ずるが、かといって音楽的な色合いの変化はあまり感じない。この終盤で多く用いられる音色の冷たい質感はKenneth Kirschnerの『Filaments & Voids』のDisc 1の2曲目に近いなあと思った。

『Steamroom 38』(2018/03/06リリース) 新録

2018年3月録音。“for j.d.” と記述がある。1曲34分。

野外の音風景の移り変わりを思わせるアンビエント作品。

序盤は “ゴー” っと吹き付けるようであったり “ピュー” っと通り抜けていくようなものだったりと、様々な風の音を思わせる音色のレイヤーが続く。それらのノイズ音響のレイヤーといった風体の音風景から、徐々に一つの音程に留まるもの、ある程度周期的な変化を持つもの、それら以外の不規則な雑音的役割を演じるもの、などのように個々の音の立ち位置が分かれた音楽的にまとまりの感じられる状態へ収束していく。15分辺りではノイズではなくはっきりとアンビエント・ミュージックという認識が働くようなサウンドが形作られる。17:40、18:20、20:30辺りで “ザー” というノイズの挿入とともに音がカットされる展開があり、それらを経て音数や音量、サウンド全体の規模感や複雑さなどがどんどん小さくなっていく。この辺りの時間では冒頭で感じた「風の音」のような印象はまるでそれが吹くのを止めてしまったように意識から退くが、20分以降(特に30分近くになると)徐々にぶり返すように再び姿を現す。30:00辺りでもう一度 “ザー” とノイズが挿入されるがこの付近の時間において音量は再び大きくなり、「風の音」のような認識もしっかり意識のうちに入るようなサウンドとなる。その後は最後の2、3分で再び音が絞られて終わる。風が吹き、止み、を繰り返す自然の気まぐれな循環を観察しているような趣のある作品だと思った。ジャケ写の印象に引っ張られている面も大きい気がするがSteamroom 36、37、38はそれぞれ海辺、雲り空、風の強い日、など直接的に特定の環境を描写したように感じられる作品が続いている。

『Steamroom 39』(2018/03/27リリース) 新録 ◎

2018年3月録音。1曲42分。

前の『Steamroom 38』の曲タイトルが「winter and winter and winter」だったのに続けて本作の曲タイトルは「and winter」となっており、録音時期も同じことから続編のような位置付けなのかもしれない。

内容は多様な性質の響きのレイヤーによって現代音楽で用いられるような弦楽のトーンクラスターが更に様々なノイズを纏ったような複雑な音響が立ち現れるダイナミックな電子音楽。

濁った音がゆっくりと立ち上がるところから始まるが、その中から徐々に弦楽器のような響きなども聴き取れるようになるなど音色の多様性を増していき5~7分辺りで最初のクライマックスといえるような非常に複雑ながらも不思議なまとまりを感じさせる音響が形成される。その後一度音量や音数などが落ち込み15~17分辺りで再び印象としては近しい複雑さを持った音響が2度目のクライマックスのように現れる。この2度のクライマックスで現れる総体的な響きはかなりの数の音が同時に鳴りそれらが歩調を合わせながら変質するような、奇妙なまとまりのあるトーンクラスターとノイズオーケストラの間といった感じで凄いんだけど、中心がどの音色、どの帯域にあるのか掴めないような不気味さも感じる。個人的には結構怖いと感じる音。その後も変質を続けながらゆるやかに音量が落ち込んでいき、23~24分辺りで冷たく不和な色合いを持つしかし音程感のはっきりした音が前面に出てくる。この音色は『Steamroom 37』の終盤で用いられていたものと近い印象があり、それを幾分ピッチダウンさせたような響き。以降数分はこの音色を中心としつつ背後からノイズのような響きが徐々にせり上がり響きの規模が大きくなっていく。そして30分辺りで3度目のクライマックスといえるような音響が形成されるが、ここでの響きは以前の2度とはやや成り立ちが異なり、クラスターやノイズのような響きを背後に纏いながらも、特定の音程が複数の異なる音色でユニゾンで鳴らされるある意味ではスタティックな響きが前面で強く鳴り続け、中心がはっきりとわかりかつサウンドの全体のトーンも輝かしく感じられる。タイトルから前の『Steamroom 38』の続編のような内容かとも思ったが、個人的には作風はかなり異なっているように感じた。何度かクライマックスが現れるようなダイナミックな構成と、そこで創出される複雑かつ異様に説得力のある響きなどから、『Steamroom』シリーズでも随一の聴き応えのある電子音楽作品になっている。最初の2度のクライマックスのサウンドについての印象は既に述べたが、そこでの響きやそこから受ける印象はジム・オルークがele-kingのインタビューなどでもその名を挙げている現代音楽・電子音楽の作曲家Roland Kaynの作品に非常に通じるものがあると感じた。人を選ぶ作品のような気もするがジム・オルークの作品の中でもなんというか凄みを感じる電子音楽作品としてはかなり上位のほうではないかと思う。

『Steamroom 40』(2018/05/07リリース) 新録 ○

2018年5月録音。1曲41分。

前の『Steamroom 39』とは打って変わって柔らかい音色の電子音が暖かみのあるハーモニーを継続的に形作るアンビエント・ドローン作品。

モジュレーションによる音色の揺らぎはあるものの、ハーモニーは終始安定していて音楽的にかなり安心感のある、まったり安らげる作風。時折蝉の鳴き声なども差し込まれる。ジム・オルークの電子音を用いた作品の中でもここまでアンビエント・ドローンから終始逸れないものは珍しい。11分辺りから低音が入ってくるが、スピーカーによっては鳴らないんじゃないかと思うような低い周波数まで使っていて、この作風でこの音域まで使うところにとても “らしさ” を感じた。ただアンビエントはだいたいそうと言えるかもしれないが、本作も音楽的な旨みは中音域にあるので低域があんまり鳴らなかったとしてもさして問題はないと思う。

41~

『Steamroom 41』(2018/08/20リリース) 新録

2018年8月録音。1曲37分。

“if possible, please listen on speakers, fairly loud (できればスピーカーで、かなり大きな音で) ” と記述がある。

内容はトーンクラスターのような不穏で切迫感のある音を多く用いた電子音楽作品。

かなり直接的に現代音楽寄りな作風で、弦楽器のトーンクラスターを模したような音が全編に渡って用いられる(本物の弦楽のサンプルも用いられているように聴こえるが確証はない)。

泡立つようなノイズの中に埋没したり前面から退く時間も多少はあるものの、基本的にはその音色が持つ不穏な色合いが音楽全体を支配している。ジム・オルークの作品で現代音楽の影響を感じさせるものは多いが、ここまでその一つの側面にフォーカスし執拗に用いたものはあまりないかもしれない。音量を下げれば(かなり暗いトーンの)アンビエントのように聴くこともできると思うが、但し書きにあるようにそこを目指して作られたものではないだろう。20分辺りで非常に存在感のある低音やノイズっぽい音響がせり上がってくる展開があり、指示通りスピーカーで大き目の音で聴いているとこの部分はかなりの迫力になる。なのでおそらくはここが一番の聴きどころだろう。延々と神経が軋むような響きが続くので結構人を選ぶ作品だと思う。自分はトーンクラスターなどの響きはそれほど苦手ではないつもりだったが、これは聴き通すのは正直なところ少し辛く感じた。でも20分辺りの音はかなりヤバいので聴いてみる価値は絶対あるとも思う。

『Steamroom 42』(2018/11/26リリース) 新録 ◎

2018年10~11月の録音。“大きな音でスピーカーで” と記述されている。

全く同じ長さ、同じタイトルの2曲が収録されているが、2つの音源は同内容でファイルフォーマットだけが違う。“2曲目はオリジナルフォーマットの24bit/96khzのflac” と明記されているが、ダウンロードしてみたところ1曲目が16bit/44.1khz、2曲目が16bit/96khzだった。

不和な色合いを随所で漂わせながらも起承転結がしっかり感じられる聴き応えのあるアンビエント/電子音楽作品。全39分ほど。

まずは自然音の連なりを思わせる様々な音響の交錯から始まり徐々に不穏な色合いの弦楽器のようなサウンドが存在感を増す。10分辺りでは弦楽器のようなサウンドが全体の中で支配的に機能するといっていいほど存在感が強くなっている。ここまではその不穏な音色の印象はあるもののどこか足元の覚束ない、ある場面からある場面への移行の最中のサウンドが延々と流れているような印象があるが、17分辺りでチェロのような音色が低音部に現れ、それによってサウンドの重心がはっきりする。以降は低音部で鳴るチェロ的な音、更にその上を漂う不穏な色合いのストリングスのような音、そして徐々に存在感を増すそれ以外のノイズといった具合にそれぞれの機能が認識しやすい場面がしばらく続く(ただこの場面においても音楽全体の不和な色合いは変わらない)。26分辺りからは入れ替わるようにして少し靄のかかったような質感の電子音が前面に現れ、その音色を中心に構成される比較的軽いサウンドのアンビエント的な場面へ移行する。決して衒いなく明るいハーモニーを形成するわけではないのだが、ここまでの不和な色合いに比べると幾分安心感のある音。以降も音色の変質や音の入れ替わり、サウンドの厚みが増すなどの展開はあるが、基本的には雰囲気や音の流れを維持したまま終わる。ここまで書き出してみてもわかるが、瞬間ごとの細かなサウンドの変化と、より長いスパンで音楽の流れを見た時の情景の移り変わりが精緻に組み込まれていて、決してやさしいトーンの音楽ではないにも関わらずとても聴き心地がよく、完成度の高い作品に思えた。特に26分以降が好きすぎる。

・『Steamroom 43』(2019/02/20リリース) 新録

2018年2月録音となっているが、後述する作品内容など前作にあたる『Steamroom 42』との連続性を感じさせる要素が多く、もしかしたら2019年2月の間違いでは?という疑問も湧く。

2トラックが収録されているが内容は同じでビットレートが違う。2曲目が24bit/48khzのハイレゾリューション版なので環境が許せばこちらを聴いたほうがいい。

内容は電子音が複層的に折り重なるドローン的な作風でこの直近の数作の流れから素直に地続きな印象を受けるが、それらに比較して左右にザワザワとしたノイズ的な響きを散らすような手法を控え、中音域に集まった複数の音色の遷移をメインに聴かせることで揺蕩うようなアンビエントな聴き心地が終始持続する。

15分辺りから低音域がやや目立ってくるなど音の厚みに多少の変化は起こるが、“展開”と表現できるような音の構成自体の書き換えは起こらず、いくつかの音色や音程の出入り、浮き沈みなどのスピードもそれほど変化はないように聴こえる。そのため語弊を恐れず言えば退屈な内容ではあるが、それ故に例えば寝る時にかけっぱなしにしておくような用い方にもある程度馴染む一作ではないかと思う。(Steamroomの作品にはそういう用途に向いているものはそう多くないと感じる)

複数の音色と音程によって形作られる持続音の層は和声的にはいかにも不協和音といった感じの押しつけがましさはないものの、協和度の高い音程のみの重なりでは感じられないような翳りの感触もあり、単純なセオリーを外れる音程を混ぜ込むまたは変な倍音を強調するといったことが行われているのではないかと思う。(この辺りの和声的な色合いは『Steamroom 42』の26分~辺りに近いもののように聴こえるし、他のSteamroom作品からも感じとれるものなので、ジム・オルークの近年のドローン的な作風を大きく特徴づける部分ではないかと思う)

・『Steamroom 44』(2019/03/15リリース) 新録

2019年3月録音。1曲33分。

前作に引き続きドローン的な内容だが、こちらはマイクのハウリングを思わせるような高い音域や場面によっては地鳴りのような低い音域も特に前半で効果的に使っている。複層的に鳴らされる音も左右に広く振り分けられており、縦にも横にも幅を感じさせる。

和声的な色合いも前作よりはかなり澱んだ色合いであり、同時に鳴っている数々の音程の関係は奔放な発信音の連なりのような印象を抱かせる。

開始してしばらく経つと(10分辺りから)大雑把に捉えて二つの和音の出入りといえるような音の進行が形作られ、それを延々と繰り返しながら音色や音の厚みが徐々に変容していく。時間が進むにつれ音の厚みは増し、響きはオーケストラを思わせるような壮大さを帯びてくるためミニマルな作風ながら音量を上げて聴いているとかなり深みや圧力を感じる。

出入りする2つの和音はギターで簡単に音を取ってみると [B A D G] と [B A D F] という風に聴こえるが、これらの音程以外にも安定したピッチが認識し難い低音や関係性が捉えにくい様々な倍音なども鳴っているように聴こえるため、単純にこれらの音程を楽器で鳴らしただけのものとは総体的な響きの印象はかなり異なる。また書き出した2つの和音にしてもそれらはトップノートが異なるだけなので、明確にコードの切り替わりがあるというよりはこれらの音程が様々な音色で常に出入りし、その中からどういう組み合わせを耳が捉えるかによって和音の判定も異なってくるような状態になっているのではないかと思う。(*音程を聴き取る能力や和音に関する知識には全く自信がないのであまり真に受けず、気になったらご自身で分析されることをお勧めします)

・『Steamroom 45』(2019/04/26リリース) 新録 ◎

3~4月録音。年の表記はないがおそらく2019年だろうと思うが、『sleep like it's winter』と通じる部分の多い作風であることを考えると2018年録音であることも考えられるか。1曲37分。

42や43と同じく16bit44.1khz版と24bit48khz版が収録されている。

ある程度の時間持続する電子音を重ね合わせたドローン的様相の音楽であることはここ何作かに通じるが、本作は特に前2作で感じられたミニマルさは後退し、いくつかの異なるパートがつなぎ合わされた起伏や展開の豊かな一遍の音響作品となっている。

いくつかのパートがつなぎ合わされたような成り立ちや、笛や笙など何らかの楽器を思わせる音色を用いたパートの存在、3:30辺りで訪れる無音など、『sleep like it's winter』に通じる要素も多く、そちらが好きな人なら本作も気に入る確率は高いと思う。

また本作の8:30辺りからは『sleep~』の27:30辺りと非常に似たサウンドが表れるという直接的な共通項もある(全く同じではないように聴こえるのでおそらく同じ録音素材の違う部分を使用してるのではないかと推測する)。

『sleep~』との大きな違いを挙げるなら本作では16:00や24:18辺りで急激な場面の切り替わりがあるということだろうか。前者では瞬時に潮が引くように場面が切り替わり、後者ではその数秒前から高圧的にせり上がってくるように鳴っていた音が途切れるように消えて空間が空くような効果を生み出している。『sleep~』では場面の切り替わりはもっとゆったりとなだらかな音量操作を用いて行われることが多かった印象。

24:18の展開が起こって以降は暖かみや落ち着いた印象を与えるアンビエントなサウンドが続く。後半にこういったパートが表れるのも『sleep~』に通じるといえるかも。26:40辺りでは本作の冒頭で鳴らされるものと近しい音色、リズムを持った電子音のアルペジオが挿入され「回帰」のような印象をもたらす。

あまり細かくは書き出さなかったが実際にはもっと多くの展開があるのでとても聴きごたえのある一作で37分がすごく短く感じる。展開などを把握しながら聴きたい場合は全体の波形が表示されるソフト(例えばAudacityなど)で聴くととても捗るのでおすすめ。ちなみに本作の波形はこんな感じ。

あと42、44、45とアートワークにカーブミラーの写真が続けざまに使用されている。撮るの好きなんだろうか。

また本作は『sleep like it's winter』との共通項がいくつか見出せることは既に書いたが、『sleep~』を噛み砕いて聴きたい方には伏見瞬さんのブログでの一連の記事「Jim O'rouke/Sleep Like It's Winterを1分ずつ聴く」を強くおすすめする。『sleep~』への理解が深まれば本作や他のSteamroom作品もより楽しく聴けるはず。

・『Steamroom 46』(2019/09/25リリース) 新録 ○

2019年9月15日録音。1曲43分。16bit44.1khz版と24bit48khz版を収録。

本作もここ数作の電子的なドローン寄りの作風と地続きな印象。

大きく捉えると3つのパートが接続されているように聴こえ、1つめが冒頭から12:40辺りまで、2つめがそこから20分辺りまで、3つめがそこから最後までといった感じ。

パートの移り変わりやそれに伴う音量の起伏などは前作45ほど幅はなく、ある程度の音数や厚みを維持したままフェードイン/フェードアウトで切り替わっていく。

使用される音色の性格については43、44、45では何らかの楽器を思わせる暖かみのあるサウンドの割合がそれなりにあった印象だが、本作はどちらかというと電子音でしか出せないような硬い響きやブーミーな倍音を持った響きなどがよく耳にとまる。また音程を固定したまま波形に細かにランダムなモーフィングをかけたような、電子的な処理を用いないと出せないエフェクティブな響きも1つめや3つめのパートでとても効果的に使っている。

20分辺りからの3つめのパートでは44に通じるような2つの和音の行き交いや重なりが徐々に存在感を増しメインとなり最後まで続く。2つの和音はギターで簡単に音をとると [D A# C F#] と [D A# C G# C] といった感じに聴こえるが、やはり他にも関係性が把握し難い様々な響きも鳴っているように聴こえるし、実際はもっと複雑な響きになっていると思う(明確にピッチを取れる音で取りこぼしてる音程も結構ある気がする)。

本作は場面の移り変わりもしっかりありつつ後半は繰り返しを基調としたミニマルな成り立ちの音楽に収束していくという点で、44の前半に展開をいくつか付け加えたような構成ととれそう。1つめのパートから2つめのパートへ移る辺りで重力が変わるような面白い感触があったり、先述した音色の性格も考慮すると自分はこちらがより好き。

また本作は録音期間が9月15日と特定の1日になっているのが珍しい部分だが、もしかしたらリアルタイムのライブ録音なのかも。出しっぱなしの音のパラメーターを操作するような音の動きは多いしそういう風に聴こえなくもない。そうでなくても1日でこれ録音してしまうのはヤバい。

今回2019年にリリースされた43~46についてまとめて追記したわけだが、この4作及びそれ以前の数作は音の質感やそこから推測される制作手法にかなり共通項が多いように思え、多少誇張するなら連作といってもいいような地続き感がある。そしてその流れは先日リリースされたオルークの4CDからなる新作『To Magnetize Money and Return a Roving Eye』にも見出せる。『To Magnetize~』では環境音やそれを加工したものと思われる響きがより多く聴き取れるなどサウンドの選択肢がより広く、また展開の作り方などもより細かな編集によって成されている印象があるため、そちらの情報量が重たく感じた場合にはSteamroomの作品を聴くことで見通しがよくなるのではないかと思う。今回のテキストもそのような方の役にたてばとてもありがたい。

所感

Steamroomシリーズ、中でもリリースの直近の時期の録音を収めた新録音源は電子音楽作品の割合が非常に高く、様々な展開を擁す40分前後の1曲にまとめれていることが多い。これらの作品についてオルーク自身はele-kingのインタビューの中で “正直にいってバンドキャンプの曲は、ああいうものが聴きたいひとたちのなかの、50人とか80人のためのものなんです。「ほら、みんなこんな感じのが聴きたいんだろ、聴いてみてくれよ」っていうふうにやっているだけです。” と語っており、たしかにその言葉の通りSteamroomで発表されている新録音源は記されている録音時期とリリース日から推測すると短いものでは一週間程度で制作が行われており、その内容もある程度自動的に生成変化していくシステムを走らせているだけに聴こえる部分も多く*6、ある種のラフさを感じさせる。しかしながら中には制作期間が数カ月、年単位に及んでいるものも存在し*7、そのようないくつかの作品は先に取り上げた発言には沿わないものなのではと推測したりもする。

本シリーズの新録音源群が詳らかにするジム・オルークという音楽家のある側面というものが存在するとするならば、それは(特に近年の)電子音楽家としてのジム・オルークということになるのではないかと思う。その作品群の中で多く聴くことができる特徴というか、音楽の旨み、大きな聴きどころになっている部分が自分的には3つあって、

(1) 音色やダイナミクスにおけるアコースティック楽器に近しい非常に繊細かつ有機的な操作

(2) 時には無音を挟んだり、非常に小さな音量まで落ち込んだ状態でのクロスフェードなども用いる場面の移り変わり

(3) 自動的に生成変化を行うシステムを構築することで作り出していると思われる時にノイズのようだったり、時に現代音楽のようだったりする複雑さや不和な感触を持った音響のうねり

といった具合。

(3)についてはele-kingのインタビューやTimeOutのインタビューで言及しているようにローランド・カインの影響が強いのではないかと思う。特にごく最近リリースされたいくつかの作品(39, 41, 42辺り)はこの側面を過激に押し出しているように感じる。自動的に生成変化を行うシステムと書いたが、それは例えばSergeなどのモジュラーシンセや何らかの音響プログラミング言語などを用いて構築されているのではと推測する*8。また多少観点がずれるが、ノイズ的な音響の扱いにおいてはTimeOutのインタビューで名前を出しているKevin Drummの作品群と近しい感触がある。

(2)についてはele-kingのインタビューで『sleep like it's winter』の制作中にいちばん大事だったと語っている “「ひとが作品の形式的な構造に、完全に見切りをつけてしまおうと決める境界線はどこか」ということであり、「形式的な構造は感じられるままでありながら、それがうるさく迫ってくることのない境界線はどこか」ということでした。” という関心が反映されたものであると思う*9。時には作品全編がある場面からある場面への移り変わりの最中にあるような印象をもたらすなど、明確な区切りやそれによる形式的な構造の把握を逃れていくものもある(ただそういうものばかりではなく把握の内と外を自在に行き交いすることに主眼を置いている印象)。Steamroomでリリースされているものについては、(3)の後ろ盾になっているような生成変化のシステムで作成されたいくつかのセクションを後から編集し繋げるかたちで制作されているように感じられるものが多いが、もしかしたら1つのシステムでその展開まで制御しているのかもしれない。だったらマジで凄い。

(1)については具体的にはヴァイオリンなどの擦弦楽器やトランペットなどの管楽器を思わせる音色の扱いということになる。この側面が最も洗練されたかたちで表れているのは本年リリースの『sleep like it's winter』だと思うが*10、Steamroom作品でも随所で堪能できる。音色のゆらぎについては倍音の出方を操作/管理することでまあできなくはないのかなと思うが、音量の有機的な変化については機械的な制御でどうこうってレベルを超越してるように感じられる部分が結構あって、この部分をどうやって実現しているのかが現状彼の音楽において最も謎や凄みを感じる部分だったりする。めちゃくちゃ細かくオートメーション書くとかすればやれるのかもしれないけど、そんなチマチマしたこととやってるようにもあんまり思えない。この辺りの音量操作の手つきについては(音色は電子音然としたものだが)『Steamroom 12』のラスト10分くらいを聴くとすごく実感できると思う。

今年出た『sleep like it's winter』を聴いて直感的に感じたことが「ジム・オルークって今もしかして電子音楽家としていくつかの面では比類するもののいないレベルに達しているのでは……?」ということだったのだけど*11、既に書き出した3つの側面(特に(1)と(2)かな)については本当にそう言ってしまっても過言ではないというか、Steamroomを聴いていく中で確信に近い実感を得られた。なのでSteamroomに手をつける前にまずは『sleep like it's winter』を聴いてほしいところ。*12

間違いなく、今、電子音楽家として最も面白い存在だと思う。

最後に2016年6月の時点の記事ではあるが、bandcampによるSteamroomについての特集記事を貼っておく。Sergeシンセの使用について(毎日5~6時間録ってるとか)や、アートワークの写真について(ほとんどはスタジオのベランダから撮ったものらしい)、そして自分の作り出したものがどういう品質や環境で聴かれるかについてのこだわりが伺える部分など興味深い内容になっている。

*1:3, 17, 21, 32, 33, 39, 42の7作

*2:4, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 29, 31, 40の10作

*3:Steamroom 14

*4:Steamroom 22

*5:Steamroom 23

*6:ただしその変化の具合は非常に複雑で音楽的に全く退屈ではないのが凄い

*7:10, 12, 13, 17, 29, 42など

*8:Steamroom作品で同じプロセスがとられているとは限らないが『sleep like it's winter』ではSergeシンセなどの音源をkymaという音響プログラミングのできるソフトで構築したシステムで加工したりしているらしい。この辺りについてはサンレコの2018年8月号が詳しい。kindle unlimitedで読めるのでチェック推奨

*9:同インタビューにおける “無音を強弱方の一部として用いること” や “パーカッションの要素とかそういったものがないからといって、そこにリズムがないわけではない” といった発言とも紐づけられるだろう

*10:最初聴いた時は普通に弦楽器と管楽器何かしら使ってると思った

*12:ただSteamroom作品と『sleep like it's winter』の関連性についてオルーク本人は “あのなかのひとつかふたつは、今回のアルバムの失敗したヴァージョンだといえるかもしれません” といった発言もあるものの “あんな感じのものは今回の作品には関係ないですね” と語っている