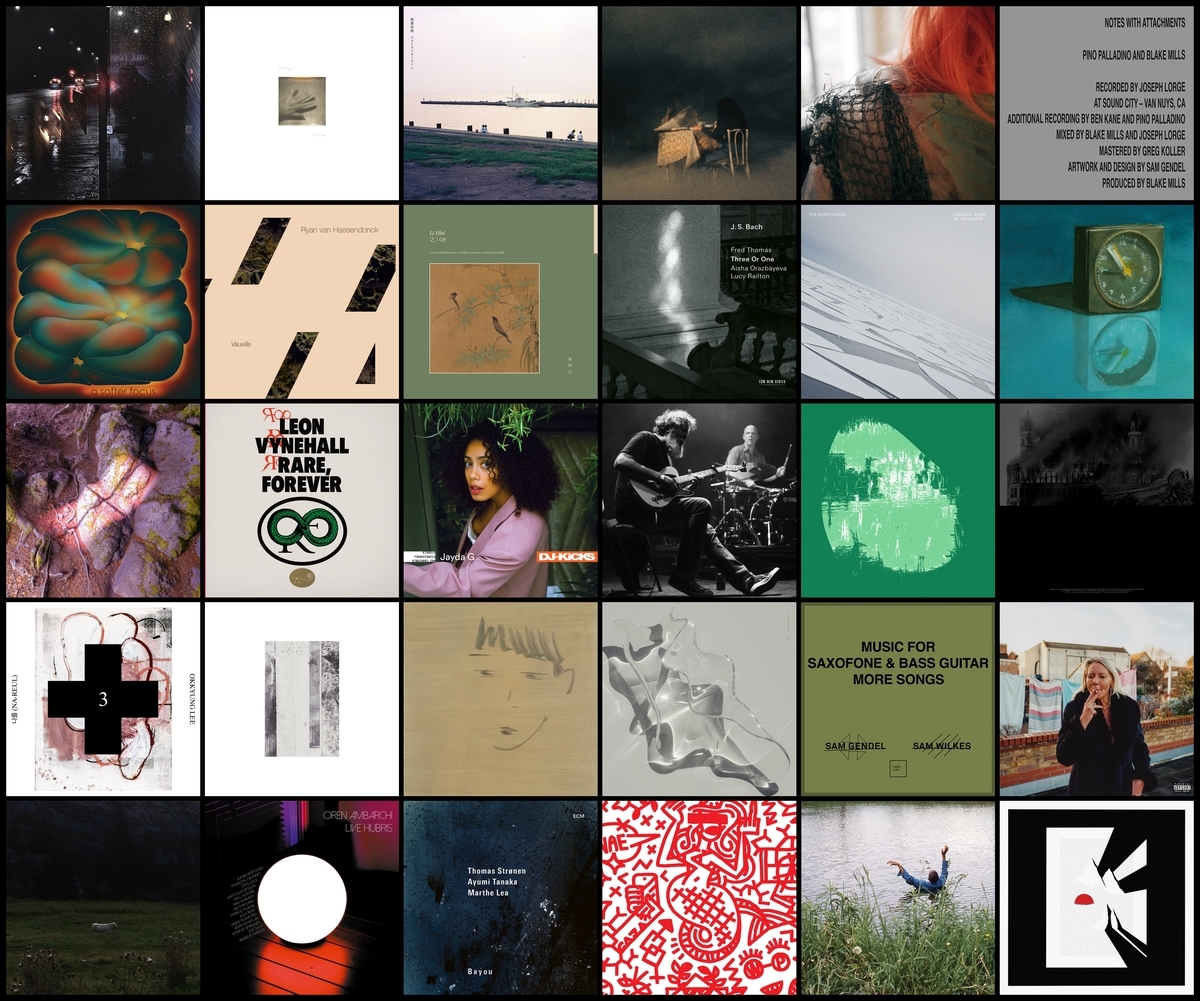

2021年の年間ベストです。30作選んで順位を付けました。感想がかなり長くなってしまい読みにくいと思うのでnoteのほうには10作ずつに分けてアップしています。よかったらそちらもチェックしてみてください。

画像にbandcampのリンク付けてます(ないものはSpotify)。サブスクのリンクは貼ってないんですが検索してもらえばほとんどあります。記事の最後にSpotifyプレイリストはあるのでそちらから辿っていただければ。では30位からどうぞ。

- 30. C. Diab『In Love & Fracture』

- 29. Wild Up『Julius Eastman, Vol.1: Femenine』

- 28. Scotch Rolex『Tewati』

- 27. Thomas Strønen, Ayumi Tanaka, Marthe Lea『Bayou』

- 26. Oren Ambarchi『Live Hubris』

- 25. Ulla『Limitless Frame』

- 24. Joy Orbison『still slipping vol.1』

- 23. Sam Gendel & Sam Wilkes『Music for Saxofone & Bass Guitar More Songs』

- 22. tau contrib『encode』

- 21. Felicia Atkinson & Jefre Cantu-Ledesma『Un hiver en plein été』

- 20. Yosuke Tokunaga『9 Mezzotints』

- 19. Okkyung Lee『Na-Reul』

- 18. Kelman Duran『Night in Tijuana』

- 17. Tomoko Hojo + Rahel Kraft『Grass Eater Diary』

- 16. Chris Corsano, Bill Orcutte『Made Out of Sound』

- 15. Jayda G『DJ-Kicks』

- 14. Leon Vynehall『Rare, Forever』

- 13. James Rushford『Lake from the Louvers』

- 12. Sylvie Courvoisier, Mary Halvorson『Searching for the Disappeared Hour』

- 11. Tim Hecker『The North Water (Original Score)』

- 10. Fred Thomas, Aisha Orazbayeva & Lucy Railton『J.S. Bach: Three or One - Transcriptions by Fred Thomas』

- 9. Li Yilei『之 / OF』

- 8. Ryan Van Haesendonck『Vauville』

- 7. claire rousay『a softer focus』

- 6. Pino Palladino, Blake Mills『Notes With Attachment』

- 5. Anne Guthrie『Gyropedie』

- 4. Michèle Bokanowski『Musique De Courts Métrages, Music of Patrick Bokanowski’s Short Films』

- 3. Takuma Watanabe『Last Afternoon』

- 2. Grouper『Shade』

- 1. Space Afrika『Honest Labour』

- まとめ

30. C. Diab『In Love & Fracture』

カナダのバンクーバーを拠点に活動するマルチ楽器奏者/プロデューサーCATON HOWER DIABによるアンビエント・プロジェクトC. Diabによる作品。Lucy Railton、Clarice Jensen、Judith Hamann、Louise Bock、Oliver Coates、Ptrick Belaga、Hildur Guðnadóttir、Okkyung Lee...アンビエントやエクスペリメンタルに分類されるような作品を発表してるチェリストって今すごい逸材揃いで面白くて、今年初めて知ったC. Diabもその流れでフレッシュな存在!と思ったんですが、この人どうもチェロではなくホールを塞いでピックアップを取り付けたアコースティックギターを弓弾きしてるみたいですね。これ書くために調べるまで完全にチェロと思って聴いてました…だって聴いた感じかなりチェロじゃん……。でもまあ先に挙げたアーティスト好きな方なら聴いてみる価値あると思います。今作は和声的にはずっと明るめのトーンで、弓弾きで奏でられるサウンドも切れ目なくゆったり進むメロディーだけでなく拍節感のしっかりしたフレーズが結構あるので、いい感じに躍動感も感じられるチェンバーアンビエント?みたいな作品になっててとても聴きやすいです(ただエクスペリメンタル度は低めか)。1曲目の終盤の歪んだ音色でスラーで繋がった音程移動続く場面はシューゲイザーへの親和性感じるサウンドだなと思ってましたが、ギターなら尚更というか当然か…。

29. Wild Up『Julius Eastman, Vol.1: Femenine』

ロサンゼルスの音楽家集団Wild Upが、近年再評価(というより初めての適切な評価といったほうがいいかもしれない)の進んでいる作曲家Julius Eastmanの「Femenine」を演奏したアルバム。「Femenine」はEastmanの作品でも特に有名なもので、2016年にFrozen Reedsより1974年に録音された音源がリリースされて以降は、現行の演奏家によるバージョンが続々リリースされています。その中でも個人的に印象深かったのが、ベースの引力によって楽曲のダンスミュージック的性質が引き出されたensemble 0 & Aum Grand Ensembleによる演奏(Sub Rosaよりリリース)だったのですが、本作はそれとはまた全然違ったアプローチでこの楽曲を捉えていて刺激的でした。「Femenine」は70分ほどに及ぶミニマルかつ長大な楽曲なのですが、本作では(演奏自体は連続しているものの)それが10のパートにトラック分けされていて、パートごとに演奏傾向の変化や新しい要素の追加などが起こり(それを示す副題も付いています)、演奏の変化や進行を視覚的に確認しながら聴くことができる設計となっています。即興あるいはアレンジの介入できる余地がかなり広いと思われる「Femenine」に対し、Wild Upのアレンジはこれまで聴いたものの中では思い切ってドラマチックかつエモーショナルなものなんですが、この設計によって感情的な奔流に飲み込まれることなく俯瞰して受け止めることもできるようになっていて、そのバランスが個人的にはとても好印象でした。

28. Scotch Rolex『Tewati』

ヨーロッパをメインにDJ Scotch Egg名義で活動する日本人プロデューサーShigeru Ishiharaが、新たな名義Scotch Rolexとして発表した一作。A4コピー用紙さんの年間ベストで興味持って聴いたらハマりました。この方の名前は初めて知ったのですが、過去にはSeefeelの2011年の作品に参加していたり(というかメンバーということみたい)、Kiki Hitomi(元King Midas Sound)とのユニットWaqWaq Kingdomとしても活動していたりとなかなかヤバい人…。2019年にNyege Nyege Villaでのレジデンスのためにウガンダに招待された後に組み立てられたものとのことで、Nyege Nyege TapesのサブレーベルHakuna Kulalaからリリースされており、DumaのLord SpikeheartやMC Yallahも参加と、Nyege Nyege周辺の雰囲気を生々しく取り入れた仕上がり。どの曲も荒んだトーンで、でも身軽に展開していくビートがかっこよくて、特にLord Spikeheart参加の曲に完全にやられた…Dumaの曲より好きだ…。

27. Thomas Strønen, Ayumi Tanaka, Marthe Lea『Bayou』

ノルウェーの打楽器奏者Thomas Strønenと、ピアニストの田中鮎美、そしてクラリネット、ヴォーカル、パーカッションなどを操るマルチ奏者のMarthe Leaによるアルバム。2021年のECMはJakob Bro, Arve Henriksen, Jorge Rossy『Uma Elmo』、Vijay Iyer, Linda Oh, Tyshawn Sorey『Uneasy』、Andrew Cyrille Quartet『The News』、Ayumi Tanaka Trio『Subaqueous Silence』など何気に傑作が多かったんですが、個人的にはこれが頭一つ抜けてました。Thomas StrønenはTime Is A Blind Guide名義で2018年に出した『Lucas』が素晴らしかったんですが、弦楽三重奏+ピアノ+打楽器なそちらと比べると本作はかなり空間の空いたサウンド構成で、凄みは減じたもののStrønenの特徴的な打楽器演奏、特に通常のドラムセットに組み込まれたものとは別にクラシックで用いるような大きなバスドラムを使ってじんわり広がり伸びていくような低音操る感じとかが認識しやすく、サブウーファーがしっかり働くようなちょっとECMのイメージにはない感じのサウンドデザインでありながらしかしECMらしい静謐さを存分に感じさせるところがすごく気に入りました。幼少期から民謡に親しんだというMarthe Leaのボーカルもそれ自体非常に存在感のあるものでありながらピアノや打楽器をその背後に従属させてしまうような引力は持たず、いい意味でワンオブゼム的に響いてくるのが興味深い。

26. Oren Ambarchi『Live Hubris』

オーストラリア出身、灰野敬二とジム・オルークとのトリオでの活動や、Editions Megoからのリリースなどでご存知の方も多いかと思いますが、一言で表そうとするとどうにも形容の難しい音楽家Oren Ambarchiによる作品。本作は彼が2016年に発表したアルバム『Hubris』の再現ライブの録音盤。オリジナルの『Hubris』も大好きな作品だったのですが(というか彼の2010年代の作品はマジで傑作が多い)、本作はそれとのメンバーの違いなどが私の好みには完全に吉と出ていて、もう単純に「Part 3」にサックスが入ってるのがヤバい。オリジナルではギターが受け持っていたアドレナリン(もしくはエモーション)喚起的な役割をMats Gustafssonが一人で全く不足なく演じ切っています。こんなん反則……。Mats Gustafssonのブローイングがぶっとく炸裂してるってとこではFire! with Oren Ambarchiの大傑作『In the Mouth - A Hand』と兄弟作的に聴こえる感じもあるりますね(メンバー全員『Live Hubris』にも参加してるし)。

25. Ulla『Limitless Frame』

West Mineral Ltd.やExperiences Ltd.などから作品をリリースし、現行の「ミニマル・ダブとアンビエントの新たな蜜月」といえる流れを代表するような作家であるUllaことUlla Strausによる新作。本作ではこれまでの作品に比べギターや鍵盤、そしてサックスといった楽器の音を積極的に用いており、それらを靄がかかったようなダビーな空間系エフェクトや電子音と織り交ぜ、彼女にとっての新境地であり、同時にダブ/アンビエントにとっての新たな一手と取ることもできるフレッシュな一作になっています(2021年はこれ以外にもダブ/アンビエントの流れで新たな展開を予感させる作品がありました)。本作について感じることはより上位に出てくるYosuke Tokunaga『9 Mezzotints』とかなり近くて、似たようなこと書くのも面倒なので気になる場合はそちらを読んでほしいんですが、こちら特有のものというところでは8曲目のサックスの響きがわかりやすくリラクシンな演奏でないにも関わらず不思議とアンビエントな雰囲気を阻害せず素晴らしかったです。

24. Joy Orbison『still slipping vol.1』

Joy OrbisonってJames Blakeが1stアルバム出す前、2009か2010年辺りにUKクラブミュージックの新鋭みたいに並べて紹介されてたの見た記憶があるんですが、なんとアルバムとしてはこれが初めてになるんですね(まあこれもミックステープってことらしいんで「アルバム」ってのとはまた意識違うかもしれませんが)。こういった音楽を語る語彙を全然持ってないのであれなんですが、2曲目のベース入ってきたとこでひゃ~かっこいいとなって後は流れで全部聴かされちゃう感じ。7曲目辺りも好き。UKのガラージっぽい音って以前から好きではあったんですが、流れのあるミックスとしていい感じに接することができる音源は上手く見つけられずにいたのでこういうのほんとありがたい(ミックスされてないアルバムとしてはこれとかよく聴きました)。

23. Sam Gendel & Sam Wilkes『Music for Saxofone & Bass Guitar More Songs』

2021年異常なペースでリリースを続けたSam Gendelですが、関連作では私はこれが一番好きでした。理由はジャズ的なアドリブの「スリリングさ」みたいなものが摂取しやすいからかなあ(?)それをSam Gendelに求めんでも…という気もしますが。でもそういうの自分やっぱ好きなんだな~と思わされました。そのスリリングさ込みで、掴むとこと緩めるとこの塩梅が一番しっくりきた作品です。

22. tau contrib『encode』

Ullaのとこでも言及した、現行の「ミニマル・ダブとアンビエントの新たな蜜月」といえる流れにおいてエッジーな尖端となっている英マンチェスターのレーベルsfericから出たtau contribによる作品。この人拠点やキャリアなどあまりよくわかってないんですが、本作の前にOtiloって名義でアルバム『6402』を2019年にリリースしてて、そこから名義変わって初のアルバムってことみたいです。2021年のsfericのリリースでは本作とTIBSLC『Delusive Tongue Shifts - Situation Based Compositions』が特に気に入ってて、上半期ベストではそっちを入れたんですが、最近聴き直したら若干こっちに気が傾いたんで今度はこっち入れます(まあどっちも同じくらい好きです)。先述した流れにあるサウンドってよくディープとかって形容される印象で、自分も深海や靄みたいな、底もしくは先が見えないイメージ(≒ディープ?)を浮かべること多いんですが、本作はそれらとサウンドは確実に近似性がありながらもめちゃくちゃ透き通った浅瀬でその底ではなく水自体の動き戯れを見つめるみたいな、掴み切れない全体性ではなく細部に無限に没入していくような類のディープさがある気がします(多分ジャケの感じにめちゃくちゃ引っ張られてる!つまりジャケット大事!)。アルバムの中で自分の好みは液状化が進んでクラブミュージックとしての概形が遠のきまくってるトラックに傾いてるんですが、例えば5曲目のわりかしゴリっとしたリズムの断片が液体に紛れて流れ込んでくる感じとかは、なんなら溶けたIDMみたいに聴くこともできそうですし、ここ1、2年で目立ってきた感のあるIDM再興の流れと「ミニマル・ダブとアンビエントの新たな蜜月」の流れの交差点を想像させたり。

21. Felicia Atkinson & Jefre Cantu-Ledesma『Un hiver en plein été』

これは出たのが12月ってこともあってまだ考えをまとめたりしたくないので何も書きません。ただめっちゃいいです。気が向いたら個別で何か書くかも。

20. Yosuke Tokunaga『9 Mezzotints』

2010年代に自主レーベルTOSTからのリリースで突如として注目を集め、以降Strange RulesやAudio.Visuals.Atmosphere.などからも作品をリリースしている日本人音楽家Yosuke Tokunaga。本作はドイツ・ベルリンのアンビエントレーベルVAAGNERから発表された一作。過去の作品ではミニマル・ダブの系譜を感じさせながらも、それを抽象的かつ疎に分解していくような音楽性を見せていましたが、本作はVAAGNERからということもあってなのかピアノなど楽器のサウンドがはっきりそれとわかるかたちで用いられている割合がかなり高くなっており、大雑把に言ってしまえばグッとアンビエントに接近した内容。これまでの作品でも、その持ち味であったダブ的なエフェクトの妙味にはアンビエントとして聴くことのトリガーを自然に引いてくれる感触が潜んでいましたが、本作ではそこが前面に出た感じかなと。楽器のサウンドをわかりやすく用いつつ…ってとこなど含めて同年のUlla『Limitless Frame』と近い歩調の作品と捉えることできそうです。ダブっぽいサウンドっていうとその系譜的にサウンドシステム~クラブってイメージに繋がりますし、現在の「ミニマル・ダブとアンビエントの新たな蜜月」といえる流れにおいてもそれは(特にUKのアクトに)多少は感じるんですが、本作やUlla『Limitless Frame』はそこからサウンドを引き継ぎつつ「チェンバー」な雰囲気を持つ音楽へと巧く移行できていて、これって何気に他にあまりない感触の音楽ではないかなと思います。あとYosuke Tokunagaはこの年Second Sleepからもアルバム『12 CONNECTEDNESS』をリリースしてるんですが、そちらはこれまでの作品を正統に深化させることで凄いところにいってるみたいな作品で、本作に負けず劣らずな傑作です(Huerco S.以降のダブとアンビエントの関わりや、最近のsfericのリリースとかチェックしてる方は絶対聴いたほうがいいです)。

19. Okkyung Lee『Na-Reul』

韓国出身でアメリカを拠点に活動するチェリストOkkyung Leeによる作品。彼女は2020年に父親を見舞うために楽器も持たず韓国に戻ったところ、コロナ禍に伴うロックダウンで数か月NYに渡れなくなり、その間練習も作曲も出来ず、疎外感を感じ音楽との関係性を見失ったといいます。そこへ新しいソロ作品の依頼があり、音楽との関係性を取り戻しながら制作されたのが本作ということのようです(コロナ禍に伴う帰郷と足止め、などの影響を受けている点ではLi Yilei『之 / OF』と重なるところがありますね)。即興演奏の分野で活躍し、個人的にも『Ghil』や『Dahl-Tah-Ghi』といったソロ作品での凄まじい演奏が印象深い彼女ですが、本作はソロ作品ではあるものの ''All music composed, performed, and produced by Okkyung Lee'' との記載があるようにオーバーダビング等も積極的に用いた作曲作品集となっています。作曲作品というところや音数の配置、バランスなどで2020年の『Yeo-Neun』を、そして韓国の伝統音楽の影響を感じさせる部分は2018年の『Cheol-Kkot-Sae (Steel.Flower.Bird)』を想起させますが、それらに比しても何か非常にストレートに入ってくる音楽に感じました。特に韓国の伝統音楽が昇華されているように聴こえる1曲目や、こちらは大衆音楽へのオマージュのように響く3曲目は、どちらも「線」的な音のみで描かれる音楽でありながらそれらの重なり/絡まり方が対照的に思えて、どちらにもとても惹かれます。他にもピッチカートによる「点」的な音を上手く用いた4曲目は『Yeo-Neun』の楽曲に近しい印象がありますし、弓奏で基音がはっきり出ていないいわゆる摩擦音や楽器の軋みなどを薄い陰のように排した5曲目、一人グルーヴボックスセッションとでもいう風合いの6曲目、音で何らかのジェスチャーのやり取りをしているようでもある7曲目と、それぞれに異なる工夫が見えますし、4、5曲目での不規則に音程が乱高下するチェロの「泳ぎ」には『Noisy Love Songs』におけるアンサンブルの中での振る舞いを想起したりもして、ソロ作でありながら何気にこれまでの作曲/アンサンブルワークの総決算的な見方もできそうな一作に思います。自分の耳が今、擦弦楽器の切れ目ない線的な動きに関心があるというか、単純にそういうのかなり好きになってるのでそれでよく聴こえてる面もありそうですが、でも非常に低い音域から徐々に音程が上へ上へと重ねられていくラスト9曲目の美しさは揺るがなさそう。これはヤバいめちゃくちゃいい曲。

18. Kelman Duran『Night in Tijuana』

ドミニカ系アメリカ人プロデューサーKelman Duranによる作品。無さんの年間ベストで興味持って聴いてみたんですがこれヤバかった。ザラっとした音質のレゲエ、スピリチュアル・ジャズ、あとラテン?なんかがボワーンとした電子音に包まれたりクラシカルな弦やピアノのちょっとしたシーケンスをブリッジに混交されたミックステープ的な仕上がりの作品ってことでいいのかな。おそらく自身で奏でている電子音のエフェクトなどにはダブの影響を感じるものの、サンプリングではもっとプリミティブなダンスホールものやレゲトン?を放り込んでて、でも全体の印象は騒がしくなく、何聴いてるんだかわからなくなるような瞬間が多々ありながらも落ち着いてずっと聴いていられるなんとも変で最高なアルバム。同年のMadteoのアルバム『Head Gone Wrong By Noise』に通じる呪術性もある気がするので、そっちで踊った後にこれで徐々にクールダウン的に聴くのもよさそう。あとめっちゃ雰囲気あるジャケにちょっと『サタンタンゴ』想起したりも。

17. Tomoko Hojo + Rahel Kraft『Grass Eater Diary』

2020年発表の『Shinonome』が素晴らしすぎたTomoko Hojo + Rahel Kraftによる新作。「2019年中之条ビエンナーレ」のために制作されたもので、本来はオーディオウォーク作品として中之条の指定されたルートを歩き、および立ち止まり、ながら聴くことを想定したもののようです(詳しくはこちら。オーディオウォーク用のアプリ「道草日記」もまだ生きてるみたいです)。私はオーディオウォークは体験していないので、あくまで固定化された録音作品として鑑賞した印象になってしまいますが、本作で特に惹かれたのは場面の移り変わりのニュアンスとその中から浮かび上がってくる声の存在感です。本作に収録された2曲には音楽的な目線から見て展開と取れる音の移り変わりが小気味よく存在しますが(一定ではないものの2~3分おきくらいで景色がだいぶ変わってることに気付く感じ)、そのニュアンスが遠くから音がやってくる、いや制作の意図に沿うなら自身が音のするほうに近付く(もしくは離れる、そして通り過ぎる)ように感じられる箇所が多く、同一舞台上でドラスティックに移り変わるいわば演劇的なものの対極にある印象を受けます。多分「変わる」ではなく「変わってることに気付く」くらいなのがポイントで、散歩的といえるかも。またその中で時折聴こえてくる歌のような(あくまで ''のような'' ってくらいのニュアンス)声も、聴こえるのは間違いないけど匿名性があったりまたは所在がはっきりしない、くらいの存在感/距離感に留めてあって、私はフィールドレコーディングとか結構するのでその最中にこれ聴こえてきたらそのまま録るか所在を歩いて探るか迷うだろうなとか思いました(ちなみにこの声であったり作曲は「中之条鳥追い祭」がモチーフとなっているそう)。作品中にある自身らで意識的にたてた、すなわち演奏した音の割合は意外と高いようにも思うんですが、移り変わりのニュアンスがそこから「作家性」を見定めようとする固定的な視線を気化するように働いていて、この意識に ''留まる/すり抜ける'' の重なったような在り様は、今まで幾度となく見覚えのある、例えば歩きながら不意に何かの音に耳を引かれながら通り過ぎたその時間に酷似しているとも思います(ただこれは「道草」とはかなり近いながらもちょっと違うものという気がしますが)。オーディオウォーク体験できてないこともあり、まとまりのない感想になってますが、それ用のアプリはまだ使えるっぽいので中之条行くことあったら試してみたいですね。あくまで想像でしかないですが、指定されたルートを、ヘッドフォンを装着して、「作曲」された音声を聴きながら歩くとなると、なかなか「道草」的な思考や行動は訪れ難いように感じるのでそこのところどうなるか確かめてみたい。

16. Chris Corsano, Bill Orcutte『Made Out of Sound』

パンク/ブルースを跨ぐ最高なギタリストであり電子音楽家としても活動するBill Orcutteと、フリージャズ~即興の領域で数々の名演を残すドラマーChris Corsanoによるデュオ作。この二者はこれまでに既にデュオ作をいくつもリリースしており盟友といっていいような関係性かと思いますが、本作はその中でも個人的に最も「聴きたかった」演奏に仕上がっていました。ドラム、ギターともに叩きまくり弾きまくりといっていいような演奏ですが、複数重ねられたギターが音程やタイム感が滲みながら耳に届いてくる具合が物凄く心地よく、そしてドラムの音色とのまとまりも驚くほど素晴らしくて、最早アンビエント的にすら聴こえてきます。Bill Orcutteの歪みながらも弦一本一本が弾かれる感触が伝わってくるようなブルージーなギターは、ここでは単旋律の戦慄きから「哀しみ」を表すというより複数の音が滲んだ結果として浮かんでくるある種錯覚的な旋律の造形が「うら寂しさ」を漂わせるような振る舞いをしていて、どこかLoren Connorsの音楽や(大仰でないタイプの)ポストロックに通じる感触があります。なので本作はフリージャズや即興演奏に耳慣れしていない方にも深く刺さるものがあるのではないかと。Chris CorsanoはVirginia GentaやMette Rasmussen、Christine Abdelnourなどサックス奏者とのデュオにおいての演奏が強く印象に残っていましたが、ここでのロールを多用した演奏はマジでベストかも……。

15. Jayda G『DJ-Kicks』

カナダ出身のDJによるMIX作品。前半はソウル、ディスコ、ファンクもしくはファンキーなジャズで繋ぎつつ徐々にハウス的なフィーリングを増していく展開。2021年は映画をたくさん観ていたんですが、その中でソウル、ディスコ、ファンク的なのがかかるもの、具体的には『ブギーナイツ』や『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』などがとても印象に残りました。ただそういった音楽って自分は映画の中で聴くとよくても後でサントラなどで個別に聴くとそこまででもない…ってことが多くて、映画の中で聴いた時のそれに近い心地よさを摂取できる盤というのには上手く出会えずにいました。そんな中でこのミックスの特に前半はその求めていた心地よさにかなり近く、元々こういった音楽のミックスを全然聴いたことなかったというのもあってフレッシュに聴こえました。テクノやハウスなどのミックスはたまに聴くんですが、それらの感覚からするとかなり強引に聴こえるつなぎ方も面白くて、「ジャンル違うとこういう繋ぎ方もありなのか??」と驚き。単純によく知らない領域の音楽メインなのでこのミックスのクオリティが他と比べてどうこうってのは全然掴めてないんですが、それだけに現状自分には替えの効かない一作で、特に何か作業しながら気分変えてくれるようなものかけたくなった時にすごく重宝しました。未知だけどおそらくあるということは想像できる、みたいな種類の快楽に手をかけられたありがたい存在。ハイライトはやっぱ自作曲「All I Need」に至る流れですが、更にそこから次の「Diana (You Don't Even Know)」へのぶっきらぼうな繋ぎがマジで好き。

14. Leon Vynehall『Rare, Forever』

2018年リリースの『Still Is Nothing』が名作過ぎたイギリスのプロデューサー/DJによる新作。前作でもそうでしたがこの人はジャンル的な重心の異なるトラックの移り変わりや連鎖でストーリーを紡ぐのがとにかく上手すぎる…。前作よりは彼の基盤にあるハウスであったり、フロアへの眼差しをかなり強く感じるというか、ストーリー性といっても映像が思い浮かぶようなものから離れてがっつり踊らせに来る時間が用意されていますが、それすら最終的には流れの一部として抱き込んでしまうような強力な全体性の魅力があります。一度再生し始めるとマジで止められなくて、かつトータルタイムもちょうどいい感じなので、家でも運転中でも聴くものに迷った時にとりあえず…で全部聴いちゃうってこと本当に多くてお世話になりました。全部自分の曲だけど優れたMIXにある流れの素晴らしさを完全にものにしていてそこから官能性が生まれるみたいな、やってる音楽の種類全然違いますがこういうフィーリングのある音楽作りたい…。ベースとなる音楽性は違いますが2021年の作品だとJoy Orbison『still slipping vol.1』のあの流れのよさに惹かれた人にはこれ是非聴いてほしいですね。

13. James Rushford『Lake from the Louvers』

Joe TaliaやOren Ambarchiと多く共演しているオーストラリア出身の音楽家James Rushfordによる作品。主にジュネーブ湖畔のアーティスト・レジデンス、La Becqueに滞在中に制作された音源ということで、窓を通して湖水景観を眺めた際の影と光の戯れからインスピレーションを得ているそうです。この人に対しては2019年のアルバム『The Body's Night』で、どこから来ていつどこに消えていくのかわからない、そして聴いた後にはすぐに忘れてしまう、まるで夢のような手触りの音楽を作る人だなと感じていたのですが、本作はそれに通じる音色も多く用いながら、音階や楽器の扱いと湖というシチュエーションへの関連からやや具象的に感じられるアルバムになっています。といっても未だにかなりテクスチャー重視の作風であることはたしかで、「影と光の戯れからインスピレーションを得た」という点も、例えばそれが明るいトーンと暗いトーンの両極を配置しコントラストを作ったりというより、どちらとも判断しがたいような曖昧模糊としたトーンを作り出す方向へ向かっている気がします(6曲目とか怪しい存在に取り囲まれているのに肌に当たる風は心地いいみたいな具合で凄いです)。そこで効果的に感じるのが音階を感じさせる電子音の演奏の存在で、ジャストチューニングのMIDIで弾いたものの音程をモジュレーションでノートごとに変異させたような結果的にマイクロトーナルなアプローチによって、ハーモニーは既知の感情にうまく結び付かず、脚が溶けた椅子に座るような不安定さ≒曖昧な気分を描き出しています(特に最終曲「Dents Du Midi」に顕著)。7曲目もそんな変なピッチの具合に更にやたらエグい電子音のうねりや炸裂がなんだかAutechreっぽさありつつ、でもヴェーベルンの室内楽みたいな手をすり抜けてく感を残す不思議な曲。というかこのアルバム自体Autechreが具体的な(現存する)風景に向けて作った音楽みたいにもちょっと聴こえる気が。あとこれは湖って環境とジャケットの何か不穏さが薫るトーンに引っ張られてですが、このアルバム聴いてると『ツイン・ピークス』における自然の奥に何やら畏怖すべきものが…みたいなビジョンも想起します。

12. Sylvie Courvoisier, Mary Halvorson『Searching for the Disappeared Hour』

IntaktやRelative Pitch、更にTzadikやECMからも作品をリリースしているスイス出身のピアニストSylvie Courvoisierと、アンソニー・ブラクストン門下生としての経歴を持ちソロからオクテットまで多彩に活動、2010年頃からはアヴァンギャルドなジャズにおける目の離せない重要な音楽家であり続けているギタリストMary Halvorsonによるデュオ作。このデュオとしては2017年の『Crop Circles』以来2作目となるようです(不覚にも本作リリース後に知りました)。1,3,6, 9, 11がMaryによる作曲、2, 5, 7, 10がSylvieによる作曲、そして4,8,12がShared songsとクレジットされていますが、やはりまず最大の聴きどころは作曲パートの後に突入するかたちで表れる自由度の高いインプロの場面でしょう。ただ自由度が高いとはいってもそこに作曲がなんの効力も発揮していないわけではないようで、何度も聴いていると(なんとなくですが)インプロ部分では作曲者でないほうの演奏者がより忙しなかったりトリッキーなフレーズを出して羽を伸ばした演奏をしているような気がします。特にSylvie作曲の5曲目や7曲目におけるMaryのギターの脱線(?)ぶりは本当にヤバい。Mary Halvorsonのリーダー作は結構網羅的に聴いてるつもりですが、彼女の小石が転がるような方向と速度変化の読めなさを持ったフレージングを楽しむ作品として、本作は秀でたクオリティがあるように思います。アルバム通すと1曲目の終盤にインプロからの流れでベートーヴェンの「月光」ぶっこんだり、12曲目ではアンビエント・ドローン?っぽく始めてみたり、9曲目はよく聴くとジャズ的なアドリブのやり取りにしっかり則った演奏をしていたりと、ギミックやバリエーションもかなりありますし、聴けば聴くほど楽しみが見つかる一作。またおそらくピアノとギターによるチェンバーなサウンドに喚起された面も強いと思うのですが、本作の作曲パートが持つ陰影とそこから急転するインプロが形作る、凪と波風のようなムードにはライアン・ジョンソン監督のミステリー映画『ナイブズ・アウト』的な雰囲気を感じたり。

11. Tim Hecker『The North Water (Original Score)』

カナダ出身の音楽家Tim Heckerによる新作。コリン・ファレルとジャック・オコンネルが主演する北極圏を舞台にしたTVシリーズ「The North Water」のためのスコアということでオリジナルアルバムとはやや立ち位置が違うのかもしれませんが、近年のTim Heckerのサウンドがしっかり表れた内容であるためその辺あまり気にせずとも楽しめるように思います。『Konoyo』『Anoyo』で展開された雅楽要素もごく限定的に使用しつつ、電子音にピアノや打楽器などのアコースティック楽器、そして時折歪みを加えたチェロを非常に効果的に用い、どこまでも(散漫とも捉えられてしまいそうなほど)流動的な音楽を形作っています。全15曲が収録されており、実際それらは別のモチーフを持った楽曲とはっきり認識はできるのですが、同時にそれらはフェードで繋がったかたちで収められており、また1曲の中でも1つの楽曲の「展開」というより別の楽曲が被さってきているようなニュアンスのレイヤリングで景色を変容させていくところがあるため、アルバム通して聴いているとなかなか記憶に定着しない、マジで掴みどころのない音の流れが味わえます(割れた海氷が漂い別の海氷と衝突しまた別の…みたいなの想起)。ドローン的な倍音の遷移を味わうものだったり、音の部品的分類においてテクスチャーに属するような音響ばかりを用いているタイプの音楽ならまだしも、今作は解きほぐしてみると結構しっかりフレーズがある時間が多いにも関わらずこういった印象に結び付けているのが何気に凄い(彼はこちらのインタビューで ''自分の作品は、基本的にハーモニーやメロディがけっこうモチーフになっていると思う'' と語っていて実際そう感じるんですが、それでこういう味わいの音楽に普通なりますかね……)。そういう意味では「スタイル」に還元し難い独自の抽象性を持った音楽なんだと思います。あとチェロの使い方いいすね。歪みと空間系足しつつスラーで途切れさせず音程移動多用してるのほんと好き(自作のこれでもめっちゃ使ったりしました)。

10. Fred Thomas, Aisha Orazbayeva & Lucy Railton『J.S. Bach: Three or One - Transcriptions by Fred Thomas』

ピアニストのFred Thomasがバッハの作品(主にオルガン曲やカンタータ)をピアノ、ヴァイオリン、チェロのために編曲し、Aisha OrazbayevaとLucy Railtonと共に演奏したアルバム。バッハの音楽はかなり有名なものしか知らないのですが、あくまでその中での個人的な体感として「聴くのに脳のメモリーを使う音楽」というのがあります。多用される対位法の高度さはじめ構造的な興味深さと裏表であると思うのですが、どうしてもバッハの音楽は長時間続けて聴くことができず、15~20分くらいで集中力が切れてしまう(脳のメモリーを使い切ってしまう)のです。一つの作品、例えば「平均律クラヴィーア曲集」や「無伴奏チェロ組曲」をいろいろな奏者で聴いてみるみたいなこともそれなりにやったのですが、この印象はどうしても打破できず、バッハに対しての若干の苦手意識の原因にもなっていました。しかしながら本作、トータル1時間あるんですが、全部通して聴くのが全く苦じゃないんですよ…!こんなバッハは初めて…マジでずっと聴いとける、それこそアンビエントみたいにも…(バッハはこれまでアンビエントとはかなり遠いところにある音楽と思ってました)。これがここに含まれているバッハ作品がそもそも持つ性質なのか、それともFred Thomasの編曲によって、もしくは演奏や録音の質によって生まれたものなのかはまだ判断できていませんが、私にとってはこれは替えのきかないバッハになりました。

9. Li Yilei『之 / OF』

中国出身、ロンドンを拠点に活躍するサウンド・アーティストLi Yileiによる作品。ロンドンで制作を開始したものの、COVID-19の影響の中で家族のイギリスのビザが切れ自身も中国に戻り、上海で検疫のため二週間ホテルに滞在したりといった中で、パンデミックの現実や隔離の中で新たに実感された時間への考えなどが作品に沁み込んだとのこと。本作は私にとって2021年で最も原点的な意味でのアンビエントとして、つまりは「興味深く聴くことも無視することもできる」音楽として印象深いものでした。そしてそうなった要因として最も大きいと考えられるのが、本作のコンパクトな時間構成です。本作は12曲トータル37分、各曲は長くても4分前後(1曲のみ5分台)、短いものは2分前後にまとめられており、この小気味よさによって音楽がリスナーをメディテーティブな没入地点へ誘うことを十分に成立させず、また同じような景色が続くことによって意識の中で無視してもいい存在へ移行していくこと(一定の法則に則ってバリエーションを生み出し続けるいわゆる自動生成的なものがよく行き着く地点)も回避し、ニュートラルな地点(それは興味深いが無視できるという、ある種矛盾した立ち位置に近いものかも)へ留めることに結び付いていると感じます。なんか体が沈み込み過ぎない椅子やクッションのような聴き心地で、人間をダメにしないクッションとして生活に入ってくれそうな音楽というか。聴いてる感覚としてはアンビエントのアルバムというよりビートテープに近い感触もあって(実際ささやかながらビート入ってる曲もある)、音数多くなく隙間を感じさせるデザインながら使用楽器や展開のバリエーションは意外とある、みたいなちょいラフな感じが、最早こうすればできる的なメソッドが確立されてしまってるといってもいいアンビエントの手法的な在り方をほんの少し押し広げている気も。そういえばローファイヒップホップが本格的に認知され始めた頃に、作業''中''のBGMとしてはアンビエントよりローファイヒップホップに分がある的な投稿をツイッターで何度か見かけたことがあるんですが(私も同意してしまうところはあります)、これは制作者が意識しているかはともかく(多分してない)そこに対抗できる作品であるようにも思います。

8. Ryan Van Haesendonck『Vauville』

ショートフィルム、ドキュメンタリー、ダンスシアターのための作曲を行ってきたというベルギーの若手Ryan Van Haesendonckによるデビューアルバム。ノルマンディーを旅行した際に浜辺で聴いたサウンドスケープにより喚起された心象を、その地での金の音やオルガンの即興セッション、更にブリュッセルという異なる環境でのフィールドレコーディングやSilke Bullによるサックス演奏を加えることで描いた個人的な作品。8曲33分とコンパクトな作品ながら慌ただしさは全くなく、さりげないフェードで繋がれた楽曲たちがゆったりとした時間の流れや落ち着いた心象を存分に演出してくれます。ひとつのサウンドの持続や、そこに新しい要素を加えるタイミング、1曲に優しく幕を引き次のシーンへと切り替える手つき、とにかく時間配分に対する感覚が洗練されていて(おそらくショートフィルムのための作曲経験などが活かされているのでしょう)、音楽的な移り変わりを多く抱えながらアンビエントな聴き心地を全く手放さないその仕上がりがあまりに見事。個人的な心象に端を発し、何らかの物語性へと手を伸ばしながら綴られた作品という点でも、手前味噌ながら自作『白炭』と見据えてるところが近いんじゃないかと親近感を覚える一作でもありました。サックスなどの管楽器の演奏の組み込み方も素晴らしく、それこそSam Gendelとは全く異なったかたちでサックスをアンビエント的に鳴らすことに成功した作品という見方もできるかと思います(Ulla『Limitless Frame』の8曲目と近いかも)。今回選出した作品の中でもあまり広く認知されていない一作かと思いますし、是非一度聴いてみてください。

7. claire rousay『a softer focus』

テキサス州サンアントニオ拠点のアーティストclaire rousayによる作品。2021年は本作をはじめ多数のソロ作のリリース、更にはmore eazeとの共作『an afternoon whine』も大変話題になるなど大活躍のclaire rousayでしたが、一つ選ぶならやはり私はこれ。本作について思うことはこちらで書いてしまっているので、今回新たに書くことは思いつかないんですがとにかくめっちゃ聴きました(ただ聴きすぎてやや飽きたのか、下半期に限ると2020年作の『a heavenly touch』や『it was always worth it』のほうが多く聴いてたかも)。

6. Pino Palladino, Blake Mills『Notes With Attachment』

D'AngeloにJohn MayerにNine Inch Nails…本当に様々なアーティストのバンドで演奏しており、おそらく意識できてないところでもこの人のフレーズを知らぬうちに聴いてるんだろうみたいな著名ベーシストPino Palladinoが、カリフォルニア拠点のギタリスト/作曲家/プロデューサーであるBlake Millsと組み発表したアルバム。2021年に立て続けに作品を発表しまくったSam Gendelの参加作、そしてPino Palladinoの長いキャリアにおいて初めて自身の名がリーダー的に表記されたアルバムとしても話題になりました。本作には最初聴いた時に同年のSam Gendel作品にも通じるような聴き心地の軽さと同時に、トータルタイム30分ほどということもあって若干食い足りなさを感じたんですが、聴けば聴くほど面白が染みてきて、結果として2021年終わるまで全く飽きませんでした。特に1、3、5曲目辺りのアレンジの深みが素晴らしく、リズムの組み上げられ方や演奏のニュアンスが素晴らしいのは当然ながら、それらを踏まえたうえで楽曲を頭の中で「歌って」再現できてしまうようなポップなフレーズの強さが楽曲を通して、あらゆる楽器に散りばめられている印象です。インストで、かつ一つの楽器が主旋律を担い続けるような構成でないにも関わらず、楽曲をそういう風に認識できてしまう要因は正直うまく掴めないんですが(新しい要素が入るごとに他の音が半身引くようなナチュラルな比重の移り変わりがあるとかか?)、例えば同年のSam Gendel『Fresh Bread』に顕著なラフなセッション的な録音ではこういう楽曲ってまずできない印象なのでやっぱり作り込みってとこが大きいんですかね。でもそれでいて偏執的な録音作品といった感触が前景化している感はなく、むしろ最初聴いた時に感じたような軽さによって、いつでも負荷を感じずに再生できてしまうのが本当に魅力的。一方で2、4、8曲目辺りはセッション的な趣の強い楽曲に感じますし、6曲目「Chris Dave」は楽曲の核をなすフレーズはしっかりありながらもリズムのギミックや随所でのベースの動きが「歌って再現」的なことを拒否する複雑さを備えていたり、展開にちょっとプログレっぽさ感じる7曲目もベースのフレーズのリズム解釈とか分析するとすごい面白そう(&ここでのBlake Millsのギターめっちゃ面白い)だったり…と魅力の異なる楽曲が互い違いに配置されてる感じも気が利いている……。まだまだ発見できてない味わい方がめちゃくちゃありそうな、本当に恐ろしい出来の一作。

5. Anne Guthrie『Gyropedie』

フレンチホルン奏者、サウンドアーティスト、そしてS.E.M. Ensembleのディレクターとしての顔も持つAnne Guthrieによる作品。この人の関わった作品では個人的に2015年にAnother Timbreからリリースされた『Extinguishment』が印象に残っていて、そこでの川の底から「水辺の記憶」を探るようなサウンドビジョンに大変感銘を受けたのですが、本作もそれに近い空気感がありながらより自然に没入へ誘う作品でした。作風としてはフィールドレコーディングに、弦や彼女のメイン楽器であるフレンチホルンなどの疎らな演奏、手元でたてたような物音などが重なる音響作品としかいえない感じですが、全体を通して「野原」とでもいえそうな風景を何かしらの枠や筒を通して映し続けるような、気の長い定点観測的マインドが魅力的です。よく聴くと一発録りの素材をそのまま、とは考えにくい音の交差が多くあり、繊細な編集で作られた風景ではあると思うのですが、A面では(それこそ『Extinguishment』の川が朽ち果てた後の)野原を金属の筒を通して見続けていたらその筒の中で小人がガラクタ市を始めたみたいな情景が、そして一転してB面では川の中に半分浸かった画角のカメラを通して、その川を背にして行われているコンサート(と片付け)の様子を見ているようなイメージが意識の上に切れ目なく浮かびます。LPでのリリースを意識してかAB面でやや雰囲気が異なりますが、先の例えで筒とカメラとしたような何らかの物によって風景を切り取っている感覚は共通し、それ故に本作はイヤホンやヘッドホンである種「覗く」ようにプライベートな距離感で聴くことにとてもフィットします(バイノーラル的な機材や細工も用いているのかも)。そしてそうやって聴いていると、見慣れた野原や川沿いに何か新鮮なものを見出し意識が勝手にズームアップするみたいな、さながら「道草」的な状態が何度も訪れます。私は自宅の横があまり手入れのされない空き地(ほぼ野原といっていい状態)なので、その周辺でフィールドレコーディングする機会は多いものの、「野原の音ってなんか録ったところでどうにもならないな…」と思ってしまうことが結構あるんですが、本作には「野原」をこういう風に、片手間に接することが惜しいほどの発見や煌めきに満ちた風景として切り取ることができるのかという希望を感じました。

4. Michèle Bokanowski『Musique De Courts Métrages, Music of Patrick Bokanowski’s Short Films』

1970年代にPierre SchaefferやEliane Radigueに師事した経験を持ち、しかしながらそれらの師とも明確にことなるミュージック・コンクレートもしくはコラージュ・ミュージックの創作を続け、近年にはMotusやRecollection GRMなどからも作品が発表されているフランスの作曲家Michèle Bokanowski。本作は彼女が夫であるPatrick Bokanowskiの短編映画のために制作した音楽を全てまとめた2枚組CDアルバム。収録曲は年代順に並べられており最も古い1972年の作品から最新の2019年の作品まで、50年近い足跡を辿ることができる作品集となっています。作風としては電子音や変形された具体音、楽器のサウンドなども自由に用い編集でまとめた抽象的な音響作品としか表現しようのないものなのですが、音の移り変わりを持ちつつムードの持続が感じられる点が多くの作品に見られる特徴かと思います。私は収録曲のうち映画まで観たことがあるのは「La Plage (1991)」のみなのですが、この作品は抽象的な映像が展開され、映像内部にその発生源を持つ音はなく、含まれる音声は音楽のみという成り立ちになっており、あくまで推測ですが今作に収録されている他作品もおそらくそのようなかたちで映像に関わっているのではないかと思います。一般的に映画の音響というのは多くの場合演者のセリフであったりその周りの環境音などがまずあったうえで、それらの補助やガイドとして働く音楽が加わるケースが多いと思うのですが、本作のMichèle Bokanowskiの音楽はそのようなものとは異なり音楽自体が映像と対等に足並みを揃えて語るというか、音楽を聴くだけで映像のリズムを想像させてしまうような力を持っていて、いわゆるサウンドトラックと呼ばれるような音楽よりも映画自体の価値に直接的に結びついている印象です(もちろんこれには短編映画というフォーマットだから可能であるという側面もあるでしょう。サウンドトラックとして音楽が個別に発表されるものの多くが長編映画であると思うので)。一般的に、映画に対してその音楽のみを聴いて「映画自体を観たに等しい」と言ってしまうのはとんでもない暴論かと思いますが、これに関してはちょっとそれを口にしてしまいそうになるというか、映画全体が持つ機能や価値を本当に等しくその内に宿している、「音楽」というより「映画の半身」というべきものに感じます。

3. Takuma Watanabe『Last Afternoon』

可変的ユニットCOMBOPIANOとしての活動で知られ、近年は弦楽アンサンブルのための作曲や映画音楽を中心に活動を続ける渡邊琢磨による作品。聴こえてくる音は主に弦楽と電子音、更に声とピアノといったあたりで、要素としてはどれも数えきれないほど聴いてきたものなはずなんですが、ちょっと驚くほど「いい音」に聴こえるんですよね。特に電子音がヤバくて、例えば本作のマスタリングを担当しているジム・オルークの近年の作品(特に『sleep like it's winter』)では電子音の立ち上がりや消え入りにアコースティック楽器のような繊細なニュアンス、ひいては(便利な言葉ですが)有機的な感触を得るんですが、本作では電子音の音色の表面の手触りというか粒立ちというか、テクスチャーとしか言いようのない部分でそれに近いものを感じさせられます。そしてその有機的な感触があるが故に1、3、7曲目での、電子音と弦楽が空間系エフェクトなどで溶け合うのではなく密に拮抗している様が物凄い威力をもって響きます。一方で5曲目は溶け合いが目指されいるように感じますし、6曲目ではまた異なった関係性があるように思えたり…。他にも弦のロングトーンと移高が続く2曲目は、ロングトーンを伸ばしてる中にまるで他の奏者の挙動を伺っているような妙な間を感じられたりと、なかなか上手くまとめられないですがめっちゃ聴きどころ多い作品です。あとこれ、近年映画音楽の作曲が多かった先入観でリリースされてすぐの頃完全にサントラと思って聴いていました(本作はサントラではなくオリジナルアルバム)。ただこちらのインタビューによると先に自分で映像を作って、それを念頭に音楽を作るという手順を取ったそうなのである意味サントラともいえそうですね。例えば「架空の映画のサウンドトラック」っていうよく見聞きする言葉、これって実際に制作されてはいない映画の映像的イメージや脚本的な物語の大枠のみがある状態でそこに音楽を付けた、みたいなものがその言葉に正しく当てはまる例かと思うのですが、『Last Afternoon』は出発点はそれに近いものでありながら実際に映像まで作ってしまって(結果的に「架空の」を脱してしまって)、更に音楽もこのクオリティっていう…。なんか本作の後では「架空の映画のサントラ」とか「サントラ的」とか軽々しく言えなくなりそうですね。

2. Grouper『Shade』

シンガーソングライターとしての基盤を持ちながらドローン的な音響への親密さやカセット録音の粗んだ質感などを抱き込み、フォークとローファイなアンビエントの理想的な結実点を示す作品群をリリースし続ける米国の音楽家リズ・ハリス=Grouperの新作。彼女の過去作、中でもドローンへの傾倒を前景化させた『AIA: Alien Observer』『AIA: Dream Loss』やピアノと歌で彼岸を描き出す『Ruins』は個人的に大変な愛聴盤でありますが、本作はギターと歌が非常に印象的なアルバムになっており、『Ruins』と近しい感触がありながらピアノとギターという楽器の特性により音の身軽さに違いが見える仕上がりです。『Ruins』は2014年のリリース以来様々な場面で聴いてきて、特にこの作品の疲れた状態で椅子やベッドなどに腰かけて聴いた時に体に沈み込む感覚をくれる(=眠りに近い領域に持っていってくれる)ところには何度も救われてきました。ですが今回の『Shade』は決して溌溂とした音楽ではないものの『Ruins』が眠りであればこちらは覚醒、に向けてのやや軽快な足取りを感じるサウンドで、Grouperらしい目の前の景色が霞み解像度を落としていくような催眠性は持ちつつもギリギリのところで能動的な活動を阻害しない音楽になっています。『Ruins』が一日の終わりの朝に聴きたい作品とすればこちらは始まりの夜に聴きたい、つまりは『Ruins』に匹敵するほど自分には欠かせない作品となっていきそうです。

1. Space Afrika『Honest Labour』

Joshua InyangとJoshua ReidによるUKマンチェスターのテクノ・デュオSpace Afrikaによる作品。

これまでにWhere To Now?やsfericからリリースがあり、妖気の漂うダブ・テクノといった風合いの作風を披露していた彼らですが、本作は2020年に発表されたミックステープ『Hybtwibt?』で見せた意匠を色濃く引き継いだオリジナル・アルバムとなっており、ミックステープ発表以前とは大きく様相の異なる、冒頭に書いたテクノ・デュオという認識から一気に逸脱する作風となっています。

生活の中で記憶の底に溜まった、ストリートで遭遇しうる様々な音(インタビューの様子や事故のざわめき、スピーカーや路上ミュージシャンから届く音楽の掻い摘み)の沈澱をゴロっと掬い上げたかのようなコラージュ/ザッピング的構成は『Hybtwibt?』の最大の特徴であり、個の存在が動きながら接する、つまり文字通り一歩一歩塗り替えられていく「動的にしか認識されえない空間としての道路」を眼差す音楽といった仕上がりは本作『Honest Labour』まで地続きといった感がありますが、加えて本作ではそれが以前からの彼らの持ち味であったミニマル・ダブ由来のどんよりかつ官能的なテクスチャーに包まれることによって幻影であるかのような儚さが醸し出されており、ここが正に「オリジナル」な部分であり最大の魅力です(この要素の融合には本作リリースの前々月にsfericからリリースされた『Untitled (To Describe You)』に収録されているサントラ作品の制作経験が活きたという側面もありそうです)。

そのサウンドは『Raw Trax』の頃のBasic RhythmがKing Midas Soundのメルトダウンな、もしくは2010年以降のBurialの埃の中から亡霊が立ち上がるようなサウンドの意匠を纏ったというか、それらを水中に沈めた鏡に映して眺めたような、とにかく非常に「UKの音」を感じさせるもので、実際(2022年の作品になってしまいますが)Burial『ANTIDAWN』と眼差しの方向はかなり近いと思うのですが、それと比べても特に時間感覚の面で本作は数段ラディカルに感じますし、「道路」を感じさせる音楽としてMobb Deep『The Infamous』などにも匹敵するような緊張感とロマンティシズムの混交を秘めた作品ではないかと。結果として本作は、ロックダウンによって(人間にとって)静的な空間へと変容してしまった道路、それを眺めた時に浮かび上がる記憶/心象との濃厚な親和性を感じる作品となっていて、そこへ向けた「環境音楽」としてこれほど相応しいものがあるかという程のマジで完璧な出来……。

(ちなみにBurialは彼らのRAのミックスにも入ってます。)

またパンデミック的なビジョンをなるだけ切り離して捉えてみても、本作は2020年に自分が感じた「コラージュ×アンビエント」の流れと、この2021年のベスト記事で何度も言及してきている「ミニマル・ダブとアンビエントの新たな蜜月」の流れの非常に急進的な結節点と捉えることもできるため、他の時代ならともかく(なんなら去年でも危うかったかも)2021年の自分にはこれがアンビエントとの接点を持つ音楽として聴こえる文脈が揃い過ぎていて、ほんとどの方面から見てもこの年のムードを表す音として出来過ぎている…。

『Honest Labour』はビートの入っている割合や低域の比重が高いサウンドのバランスなどなど、その仕上がりは現在制作のメソッドとそれに伴ういくつかのスタイルがかなり強く確立された感のあるアンビエントの認識には全然当てはまってくれないものかと思いますが、私は最近「スタイル」の前景化や固定化は音楽が「興味深く聴くことも無視することもできる」という非常に曖昧で矛盾しているとも取れるような地点へ留ろうとした時に意図せぬ方向への重りとして働いてしまうのではないか?と考えているので(これについては他に書く予定の記事で触れます)、そういった観点からすると流動的な成り立ちの本作は、少し前段ではアンビエントとの接点を持つ音楽と控えめな表現をしましたが、こういうのこそ今アンビエントとして聴かれることを欲している音楽だと一聴して感じさせてくれるものでありました。

まとめ

以上30作、目を通していただきありがとうございます。最後にこの年の音楽を振り返った中での気付きを簡潔に。

作品の感想の中でも何度か述べていますが2021年は自分にしては映画をたくさん観た年で、それは単に今まで有名なものすらあまり観ていなかったのでいろいろ観てみようと思い立ったってだけで、それを音楽を捉える感覚とリンクさせようとか得た知見を何か書く際に役立てようみたいなことは全く考えていなかったんですが、結果的にこうやって印象深いものを選び言葉を連ねてみると実際にサントラである作品からそういった制作での経験が活かされているように感じられる作品、そして聴いている私がシーンの移り変わりやその切り取り方のニュアンスから映画的な何かしらを感じるものなどディテールは様々ですが、映画との関わりがあったりそれを想像してしまうような作品に強く惹かれていた部分は相当あったと思います。

また、そういった作品の中でも多く該当するものがあるんですが、時間的にコンパクトに(だいたい30分前後くらいに)まとめられたアルバムにやられるって経験が多かったことも特徴的でした。これについてはちょっと思うところがあるので別に記事かいて掘り下げてみようかと考えています。

こんな長いの最後まで読んでいただき本当にありがとうございます!!

あと面白いと思ったら拡散、noteからサポートなどいただけるとありがたいです。てかシンプルに金欠なので助けてくれ~!

プレイリストには入れるか迷ったものなど含めて50作ほど入れてます。