本日9月21日にスローダウンRecordsよりリリースされたMerzbow、Duenn、Nyantoraによるバンド3RENSAのデビューアルバム『REDRUM』にて、ライナーノーツを執筆しています。よかったら是非チェックしてみてください。

- アーティスト: 3RENSA (Merzbow.duenn.Nyantora)

- 出版社/メーカー: スローダウンRecords

- 発売日: 2018/09/21

- メディア: CD

- この商品を含むブログを見る

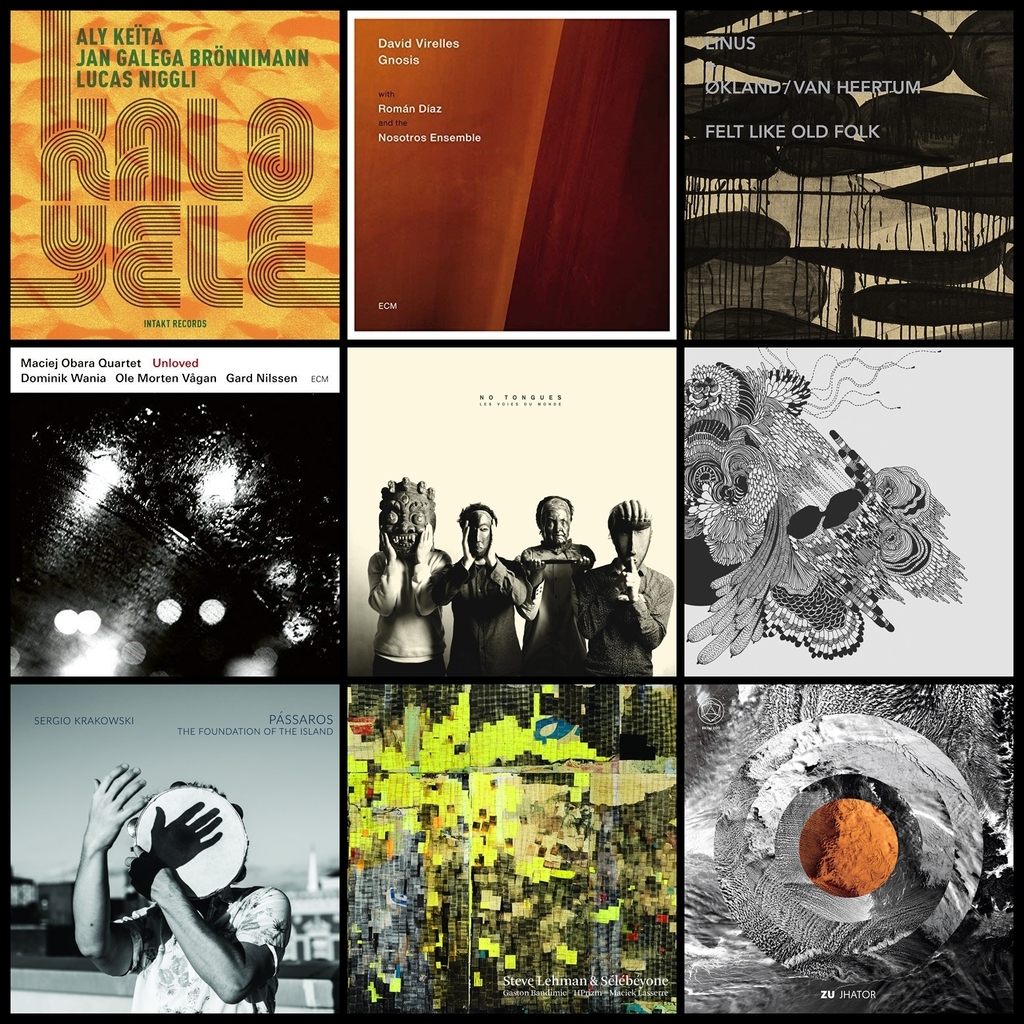

世界の音楽情報誌『ラティーナ』の2018年9月号に掲載されている特集「ワールド × ジャズ 今聴くべき66枚」が世界の各地で多様な変化を遂げている現在のジャズを手広く紹介していてとても面白かったので、私も便乗して好きな作品を9枚選んでみました。 ただそれだけの安易な企画ですが、よかったらどうぞ。

ラティーナの特集がここ3、4年くらいの作品でまとめてある感じだったので、自分もだいたいそのくらいの期間の作品から選んでいます。

・Aly Keïta, Jan Galega Brönnimann, Lucas Niggli『Kalo-Yele』(コートジボワール・2016年)

コートジボワール出身で西アフリカの民族楽器バラフォンの演奏家として著名なAly Keïta、カメルーン生まれのクラリネット/サックス奏者のJan Galega Brönnimann、スイスのドラマーLucas Niggliによるトリオ作品。バラフォンのサスティンの短い響きがドライブ感のある演奏においてもゆったりとした演奏においてもサウンドにチャーミングさや豊かな彩りを与えていて、やや変則的な編成ながらとても聴き心地のいいジャズに仕上がっています。リズムや旋律において、バラフォン以外の楽器の演奏からもしっかりとアフリカ音楽のニュアンスが感じられるのも好印象。

・David Virelles『Gnosis』(キューバ・2017年)

キューバ出身のピアニストによる4枚目のリーダー・アルバム。自身の故郷であるキューバ音楽の意匠をフィーチャーした音楽性が特徴的な彼ですが、今作ではそこにドビュッシーやラヴェル、バルトーク辺りが思い浮かぶようなクラシック音楽の要素も大胆に接合。管弦楽器によるアンサンブルの導入、ドラムセットの不在というチャレンジングな器楽編成や、小品のようなピアノソロ演奏を随所に挟んだアルバム構成など、ジャズの枠組みに縛られない自由な発想で自身の持つ多彩な音楽性を纏め上げた個性的かつ美しいアルバムとなっています。

・Linus + Økland/Van Heertum『Felt Like Old Folk』(ベルギー・2016年)

共にベルギーの音楽家であるテナー・サックス、アルト・クラリネットを演奏するThomas Jillingsと、アコースティック・ギター、バンジョーを演奏するRuben MachtelinckxによるユニットLinusに、ノルウェー出身のフィドル奏者のNils Øklandとベルギーで活動するユーフォニウム奏者のNiels Van Heertumが加わったアルバム。『Felt Like Old Folk』という印象的なタイトルが表す通り、フォークミュージックの表面的な響きの肌触りを取り出し、その質感のみを味わわせるような抽象的かつ純粋な音響重視の演奏に還元したような内容。随所でメロディアスなラインも演奏されるものの、ロングトーンのによる響きのレイヤーで温もりのあるサウンドを構築することに主眼が置かれているように思います。全4曲のうち4曲目を除く3曲は全編即興とのことですが、終始表現の方向性がしっかり定められていて、作曲作品と全く遜色ないようなまとまりのある音楽として聴くことができます。オーガニックなアンビエントとして聴いても素晴らしい出来。

・Maciej Obara Quartet『Unloved』(ポーランド・2017年)

ポーランドのサックス奏者マチェイ・オバラのECMからは初となるリーダー・アルバム。ポーランドのピアニストDominik Wania、共にノルウェー出身のベーシストOle Morten VåganとドラマーのGard Nilssenを従えたカルテットでの作品。4曲目でクシシュトフ・コメダの楽曲を取り上げている以外はすべてリーダーによる自作曲でそこまで民族音楽的な色合いを押し出している内容ではないのかもしれませんが、自作曲で抑えたトーンで演奏される素朴な旋律のひとつひとつが主張は強くないもののどれもコメダの楽曲に引けを取らない魅力を放つものばかりで、ポーランドジャズの長い歴史の中で紡がれてきたメロディアスな演奏の魅力を感じることができるように思います。ところどころでアブストラクな演奏へも展開しますし、ECMらしい静謐な作風でもあるので敷居が高いように思われるかもしれませんが、ここで取り上げている作品の中でも特に親しみやすい一枚ではないかと思います。

・No Tongues『Les voies du Monde』(フランス・2018年)

フランスの演奏家4名からなるバンドNo Tonguesの初アルバム。口承音楽のコンピレーションアルバム『Les Voix Du Monde (Une Anthologie Des Expressions Vocales)』に収められているイヌイットや中央アフリカのアカ族をはじめとする様々な声を用い、それを楽器演奏にて再解釈するというコンセプチュアルな一作。管楽器奏者2人、コントラバス奏者が2人という編成ですが、コントラバスの弓や手で楽器のボディを叩くような奏法を巧みに織り交ぜ、ドラムの不在を感じさせないほどパーカッシブかつプリミティブなサウンドを発しています。民族音楽の特徴的な発声に特殊奏法を用いて応じるような管楽器の振る舞いも印象的。多様な民族音楽を用いながらも独自の解釈でここにしか存在しない折衷音楽に達するような姿勢はArt Ensemble Of Chicagoなども連想させます。フランスの伝統音楽ではなく、半世紀ほど前から学術研究などの面もあって積極的に世界各地でフィールドワークとして行われてきた「録音による世界の音文化のアーカイブ化*1」というフランスの文化研究の歴史との関わりを思わせる一作でもありますね。

・Okkyung Lee『Cheol-Kkot-Sae (Steel.Flower.Bird)』(韓国・2018年)

アンプリファイなども用いるアヴァンギャルドなチェロ演奏で即興演奏や実験音楽などの分野を中心に活動する韓国出身、現在はNYを拠点とする音楽家Okkyung Leeの作品。自身のチェロに、Ches Smith(ドラム)、John Edwards(ベース)、John Butcher(サックス)、Lasse Marhaug(エレクトロニクス)、更にJae-Hyo Chang(韓国の伝統楽器のパーカッション)、Song-Hee Kwon(韓国の伝統音楽パンソリの歌唱)を加えた風変わりな7人編成。特に韓国の伝統音楽の楽器や歌唱を用いる2人の参加が目を引きますが、演奏においてはそれらが特別な位置や関係性を与えられるといった印象はなく、あくまで対等に音を発し合うインプロヴィゼーションといった趣が強いように聴こえます。クレジットにはComposed By Okkyung Leeとの記載があるので作曲作品という扱いだとは思いますが、おそらく随所で奏でられる旋律が作曲されたもので、それ以外は自由な即興パートという構成なのではと思います。CDの紙ケースには薄くですが楽譜が部分的に印刷されていて、5拍子のパートや韓国語の歌詞が振られているパートなどが見られます*2。それぞれの楽器から連想される一般的な役割(例えばドラムとベースはリズム面を支えるものなど)に縛られず、聴き手の耳の焦点の合わせ方でどの楽器が前面とも捉えられるような抽象的な関係性の築き方が面白く、チェロとコントラバスが音を重ねたり、サックスと電子音が高い音域で模倣し合うような音を発したり、そこを声が横切ったり、様々な様相を見せるひと繋がりの演奏からはストリートの喧騒の中を彷徨い、その中から音楽を探し出すような感覚を呼び起されたりも。

・Sergio Krakowski『Passaros : The Foundation of the Island』(ブラジル・2016年)

ブラジル出身で2013年からはNYを拠点に活動しているパンデイロ奏者Sergio Krakowskiの初アルバム。ジャズや即興の演奏家とも多く共演していて、本作もギターのTodd Neufeld、ピアノのVitor Goncalvesというジャズを起点に活動している音楽家とのトリオ編成。ラテンジャズ的演奏やショーロのようなモチーフも交えて憂いから喜びまで豊かに表現するギターとピアノも素晴らしいのですが、そのうえで踊りのステップのように自在にリズムを叩き出し、音楽の持つ情感を何倍にも増幅して伝えてくれるようなパンデイロの力強い音色が本当にめちゃくちゃいい。リズム楽器でこんなに多様な感情表現ができるものなのかと聴く度驚かされます。

こちらに詳しいレビューあります。

・Steve Lehman『Sélébéyone』(アメリカ/セネガル・2016年)

アメリカのサックス奏者スティーヴ・リーマンによる作品。これまでトリオからオクテットまで様々な編成で作品をリリースしていましたが本作はAntipop ConsortiumのメンバーでもあるHPrizmとセネガルのラッパーGaston Bandimicをメンバーに迎え英語とウォロフ語のラップをフィーチャーするという一際風変わりな編成/コンセプトの作品。ピアノ、ベース、ドラムはアメリカの奏者のようですが、フランスのサックス奏者Maciek Lasserreも参加し複数の楽曲で作曲を担当しており、編成でもサウンドの上でもアメリカ/フランス/セネガルの音楽要素の交錯を感じることができます*3。2人のラッパー、2人のサックス奏者が前面に入れ替わり立ち代わり表れせめぎ合うようなスリリングなパフォーマンスを見せてくれるだけでなく、他のメンバーもバックトラックと読んでしまうにはあまりにも主張が強い複雑な演奏*4を行っていて隅から隅まで強烈。

こちらに詳しいレビューあります。

・Zu『Jhator』(イタリア・2017年)

現在のイタリア・アヴァン・シーン屈指の個性派ベーシストMassimo Pupillo、同じくイタリアのサックス奏者Luca Tommaso Mai、スウェーデン出身のドラマーTomas Järmyrからなるフリージャズからノイズ、ロックを横断するような音楽性を持ったバンドZuの作品。フリージャズ的アプローチからドローンやドゥーム的アプローチに大きく舵を切ったことが広く話題になった一作で、古代チベットの葬儀からインスピレーションを、サウンドやヴィジュアルの面ではCoilやピーター・クリストファーソンに影響を受け、地上から神聖な世界への旅の記録という位置づけで制作されています。ゲストによる声やハーディガーディ、シンセや琴(八木美知依が演奏)など実に多彩なサウンドが用いられ、彼らの脳内で渦巻くサウンドの理想像が忠実に具現化されたような渾身の仕上がり。笙のようなサウンドがうねりを上げる幕開けから、重々しくもトライバルな肉体性を感じさせるドゥームサウンドへ展開する1曲目、琴の爪弾きからグリッチ的な音響までを巻き込んだ雑多かつ神聖なサウンドスケープへシンフォニックに推移していく2曲目と、通して聴き終えれば何か密教的なものに触れたかのような手応えが残ります。

Spotify / Apple Music / YouTube

イタリアのフリージャズ/インプロの黎明期から活動するトロンボーン奏者Giancarlo Schiaffini、Schiaffiniとはよく共演しEvan Parker Electro Acoustic Ensembleの中心的メンバーとしても知られるチェロ/エレクトロニクス奏者のWalter Prati、クラシックピアノや作曲を学びバロックから現代まで広いレパートリーを持つピアニストのFrancesca Gemmo、ミラノ音楽院卒でクラシック/現代音楽の演奏も行い近年はジャズの分野で主にヴィブラフォンやマリンバを演奏している打楽器奏者Sergio Armaroliというイタリアの演奏家4名による共演作。リュック・フェラーリの作曲作品であるExercises D'Improvisation(即興のエクササイズ)を取り上げた一枚で、現代音楽の演奏を行ったりエレクトロニクスの扱いに長けた者も居るこの4者らしいというか、技術的な達者さを披露しながらも非常にクールな印象の即興が収められています。

フェラーリのExercises D'Improvisationという作品は5~7つの楽章を続けて演奏されるステレオ磁気テープと楽器のための作品で、用いられる楽器に関しては「最大8つまでの楽器または楽器グループ」という指定があります。各楽章は演奏の内容においても連続性に基づくとのことで、それはハーモニーやメロディーの色彩、リズムなどに適用されると記載があります。*1

即興がどのようなかたち、割合で用いられているかの詳細はわからないのですが、他の録音*2を聴き比べた限りでは演奏家によってその内容は非常に異なったものとなっており、演奏者の裁量や即興に委ねられている部分が大きい自由な形式の作品と思われます。

本作の演奏では速度感のあるフレージングが耳を引く場面もあるんですが、 “連続性”の指定を意識した結果なのか、フレーズを用いて何らかのやり取りを行うというより、ある音に別の音を層のように重ねていくイメージが強く感じられ、早いパッセージでも音が直線的に伸びていくような線的な印象は崩れません。

個人的にはこの辺りの感覚はティグラン・ハマシャンとノルウェーの音楽家3名の共演作『Atmosphères』(の1、3曲目辺り)と通じるように思います。『Atmosphères』が霧深い山奥の風景や営みを描くような有機的な空気感を宿していたのに対し、こちらはやや視界が明瞭で、細部までクッキリ照らし出された人工的な建築物を旋回しながら眺めているようなイメージが思い浮かび、趣は違えど映像喚起力に優れている点も共通するかなと。

音の数や動きが少ないわけではなく決してわかりやすく寡黙なアプローチを取ったような演奏ではないのですが、テンションや速度感の変化はあれど総体として騒がしい印象に結びつくことはなく、クリアさ、明晰さを保ったサウンドが持続していて、意識がどこまでも醒めていくような、メディテーティブともいえる(?)感覚をもたらす興味深い作品となっています。

本作の存在へはAlvin Curranの楽曲を本作にも参加しているGiancarlo Schiaffini、Sergio Armaroliなどが演奏したアルバム『From The Alvin Curran Fakebook - The Biella Sessions』と同じレーベルから出ているということで辿り着いたんですが、これらを出してるイタリアのDodiciluneっていうジャズレーベルは他の作品もなかなか面白そうです。ザッと近年の作品を聴いてみた感じちょっとコンテンポラリーに寄りつつオーソドックスなジャズって感じの作品が多いのかなという印象ですが、中にはここまでに挙げた現代音楽だったり、ジョニ・ミッチェルの楽曲をイタリアのジャズミュージシャンが演奏した『Song for Joni』なんてのもあります。

本作に参加している打楽器奏者のSergio Armaroliはこのレーベルから多くの作品を出していて、個人的に最近パーカッションのサウンドにハマってることもあって彼の関わった作品は特にオススメしたいです。まずはマリンバソロのアルバム『Early Alchemy』から是非どうぞ。

*1:https://www.discogs.com/Luc-Ferrari-GOL-Brunhild-Ferrari-Exercices-DImprovisation/release/2831039

*2:リュック・フェラーリの妻Brunhild Ferrariが演奏に参加したPlanamからのLPや、ピアニストのCiro Longobardiが演奏したCDなどがあります。前者は磁気テープを担当するBrunhild Ferrari以外の4名の演奏者が数え方によっては8つ以上あるようにも思える多様な楽器を用いているのに対し、後者はピアノのみと楽器編成が大きく異なっているので聴き比べると楽しいです。前者はNEWTONEのページで試聴可、後者はSpotifyなどのストリーミングにもあります。

Carlo Domenico Valyumは19世紀の終わりに生まれた研究者、発明家。機械の研究、開発に携わる仕事を長年務めた後、1937年2月にオーディオ/ビデオの異常な電磁波を傍受する発見をしたとの記録が日記に記されていたものの、確たる資料は見つからず、また1939年以来様々な文書が同時に異なる場所での彼の存在を示し、身体や時間の概念が混乱するような不可解な状況となるなど情報が錯綜し、その詳細は長年謎に包まれていました。しかし2014年8月の終わりにベルリンで、70年代に記録されたVHSからこの件に関する資料を含んだブリーフケースの存在が発見され、彼が1937年2月に未来(1976年から彼の死の前日に当たる1989年12月9日までの一定期間)のイタリアのテレビ放送の電磁波を傍受し記録していたことが明らかになったとのことで、それに関するすべての文章は現在までにアナログコピーとともにDossier Carlo Domenico Valyumというタイトルでまとめられているようです。

本作はテレビの電磁波を通して時空間を旅するようなCarlo Domenico Valyumの存在にインスピレーションを受けた電子音楽家のMirco Magnaniと主にぺインターとして活動するValentina Bardazziがイタリアのテレビのサウンドとビデオを再解析し、彼と共に過ごす時間の旅を描いたプロジェクトCronovisione Italianaの作品。

(*アーティストクレジットはCarlo Domenico Valyumとなっていますが、本作ではおそらく彼が残した記録などが直接用いられているわけではなく、その存在はあくまでコンセプトやインスピレーション源としてのみ関わっていると思われるため注意が必要です)

サウンド自体はロマンチックであったりホラーな感触を持ったサウンドスケープと粗い電磁ノイズやぼそぼそと聞こえてくる台詞などが掛け合わされた、どこか初期電子音楽のような質感もあるシネマティックなアンビエントですが、オーディオだけでなくビデオの再解析による映像作品を収録したVHSを含むエディションでも発売されているなどかなり気合の入ったアート物件といった感じです。

音のほうはSpotifyやApple Musicでも聴けます。

Mirco Magnaniによるベルリンでのライブパフォーマンスの様子。

Vimeoでは2曲が映像付きで公開されています。

・Siegfried Palm『Intercomunicazione - Cello Recital』

・300 Basses『Sei Ritornelli』

・Camila Nebbia『A veces, la luz de lo que existe resplandece sólamente a la distancia』

・OZmotic『Elusive Balance』

・Stefano Pilia『Strings』

・Abby Lee Tee『Herbert's Archive』

・No Tongues『Les voies du Monde』

・Moses Sumney『Black in Deep Red, 2014』

・Enrico Malatesta『Aliossi』

・Okkyung Lee『Cheol-Kkot-Sae (Steel.Flower.Bird)』

・Caterina Barbieri / ELEH『split』

・Shinya Fukumori『For 2 Akis』

・Jeremiah Jae『DAFFI』

・Alvin Lucier『Criss-Cross/Hanover』

・Chris Watson『Location, Processed (Blue TB7 Series)』

・Martin Siewert/Martin Brandlmayr『Too Beautiful To Burn』

・Linda Catlin Smith『Wanderer』

・The Necks『Body』

・Yann Novak『Performances of Masculinity』

・Alex Jang『Momentary Encounters』

・Swarvy『Anti Anxiety』

・Coil『Astral Disaster Sessions』

・Gruppo Di Improvvisazione Nuova Consonanza『Azioni / Reazioni 1967-1969』

・AMM『The Crypt』

・Ropes『Draw』

・La Monte Young / Marian Zazeela『31 VII 69 10:26 - 10:49 PM / 23 VIII 64 2:50:45 - 3:11 AM The Volga Delta』

・Merzbow + Hexa『Achromatic』

on button down、KARENなどのバンドでも活動する女性シンガーachicoとART-SCHOOLのギタリスト戸高賢史によるデュオ、Ropesのファースト・フル・アルバム。ボーカルとギターという最小限な編成での歌ものアルバムですが、女性的な柔らかさを感じさせる優しい歌唱からも常に伸びやかさや芯の強さを感じさせてくれるachicoの声と、エレクトリックとアコースティックのオーバーダビング、空間系のエフェクトの効果的な使用で楽曲を色付けしていく戸高のギターの相性は本当に素晴らしく、足りないものを全く感じさせないほどの充足感のあるサウンドを生み出しています。空間系を多く用いた湿度の高いギターサウンドによるものでしょうか、どこか日本の夏の夕暮れ時を思わせるような、“既に何度も触れたことのあるような親しみを覚える淋しさ”を全編において感じさせるアルバムでもあり、その微妙な、現実には一時的にしか現れないニュアンスを確かなものとして表現できている点にとても惹かれるものを感じました。時折打ち込みによるものと思われるドラム・サウンドも顔を出すアルバムですが、やはりアルバムのハイライトは終始声とギターのみで綴られる4曲目「見えない窓」、5曲目「Last Day (album ver.)」辺りでしょう。またこの2曲がドラム・サウンドが表れないという特徴を持ちながらもそれによって可能になるテンポの伸び縮みを前面に出したようなスタイルではなく、前者ではストロークの強弱によって、後者ではフィンガーピッキングで小気味よく刻まれる低音弦の音の存在によってむしろ他の曲よりリズムが強く出ているように感じられるのも興味深いポイントです。この辺りはバンド・サウンドに対する造詣の深さがこの編成において最も効果的に反映された結果に思えますし、二人の認識においてはRopesはその編成からすぐにイメージされるような弾き語りユニット的なものよりもバンドのほうに近いものなのかもしれませんね。

パーカッションの音色っていいですよね。例えばシンバルの金属的な倍音のうねり、例えばガムラン楽器やクセナキスのSixxenなんかの独特な調律と音色が生み出す冷たくもメディテーティブなサウンド、例えばライヒの楽曲における延々と聴いていても聴き飽きない柔らかでチャーミングなマリンバの響き、好きなものテキトーに羅列してみましたが、パーカッションという楽器に対して自分はいわゆる楽曲を構造的に底支えしたり、カラフルに彩ったりって以上に、それそのものの音色が持つマジカルな魅力みたいなものを多分に感じます。

打楽器の存在を身近なところから考えると、まず20世紀以降のポップミュージックの世界において、私たちに最も馴染み深いそれはいわゆるドラムセットでしょうか。バスドラム、スネア、シンバル、タムによって成り立つこの一組の楽器はポップミュージックにおいて音楽のリズム面を受け持つ伴奏楽器との位置づけですが、この楽器が奏でるビートが変われば音楽のジャンルや時代性が変わってしまうほど大きなイニシアチブを握っている存在ですよね。打ち込み以降のサウンドメイクにおいてもリズム面のサウンドの配置についてはこのドラムセットの成り立ちが前提となっているものが多く、そこから逸脱するものはやけに実験的に聴こえてしまったりするほどその存在は強大です。

また民族音楽の世界においては国や地域によって膨大な種類のパーカッションが存在していて、その構造の中心であったりサウンドのカラーを決定づけたりと、よりその存在がわかりやすく重要視されているイメージがありますね。打楽器だけで演奏される音楽というのも決して珍しくはありませんし。

で、一週間ほど前でしょうか、Burkhard Beins、Enrico Malatesta、Michael Vorfeld、Christian Wolfarth、Ingar Zachという即興演奏や現代音楽の演奏などをメインに活動する打楽器奏者5名による共演作『Glück』を聴いていてふと思ったのですが、自分が普段よく聴いているポップミュージックや民族音楽などと関わりや影響関係は持ちつつより実験的なアプローチだったり、フリーフォームな演奏を指向する音楽のシーンにおいても打楽器奏者の存在はとても重要で、かつ現在非常に興味を引く活動や素晴らしい作品のリリースが多いのではないかと。

考えてみると打楽器奏者というのは複数の種類の楽器を操れることが前提となっていたり、12音を演奏しない機会が多かったり、他の楽器演奏者にはない特殊な事情というのも多いように思いますし、都合のいい妄想をさせてもらうとそれ故にサウンドの捉え方だったり、倍音や微細な音響への感覚などが独特なかたちで先鋭化されるみたいな現象が起こってもそんなに不思議ではないような気がします。

ということで現在の実験/即興シーンの個性的な音楽家を紹介するため、または音楽における打楽器奏者という存在の面白みに気付くきっかけになるために、打楽器を用いた実験的なアプローチ、または打楽器奏者としての経験が生かされた個性的な音楽が収録されたアルバムを20枚選んでみました。

セレクトに関しては厳格ではありませんが一応2000年以降に頭角を表した奏者の比較的近年(ここ5年くらい)の作品という方向性があります。あと何よりまず自分が好きな作品ってこと。

まあ早い話自分がよく聴いてる音楽分野の面白い打楽器奏者やその作品を紹介しようのコーナーですね。正直なところ半数近くはこの記事を書くことを思いついた後にいろいろ聴き漁って見つけたものなので特集としてなかなかの付け焼刃感がありますし、それぞれの音楽家の活動領域なんかも偏ってるのか散らばってるのか自分でもよくわからないセレクトなので、パーカッションやそれを用いる音楽家の多様な在り方は提示できてると思う反面ある特定のシーンの見取り図的な機能はほぼないと思います。が、その辺の雑多さも面白みとして受け取ってもらえると幸いです。

選んでいる作品はほとんどがSpotifyやApple Musicなどのストリーミングサービスか、あるいはbandcampなどでフルで聴けるので、ジャケ画像に張り付けてるリンクだったり末尾のプレイリストから是非チェックしてみてください。

2000年よりエクスペリメンタルな音楽シーンで活動し、B/B/S、The Swifter、David GrubbsとStefano PiliaとのBGP Trioなど数多のバンド、プロジェクトにドラマーとして参加するAndrea Belfiは、ソロ・パフォーマンスにおいては長年簡素なドラムセットとエレクトロニクスの融合によって自身のサウンドを探求しています。アルバムによってはゲストを加えたセッション寄りのアプローチ*1やダイナミックなドラミングを見せる*2こともある彼ですが、本作では半数以上の曲が自身の演奏するドラム、パーカッション、シンセサイザーのみで成り立っており*3、規則的な音の配置がメディテーティブな鎮静効果をもたらすような、シンプルな佇まいの演奏が続きます。私は音源のみを聴いているため確認はできていませんが、本作は元々Matthias Heiderichによるイタリアの大規模な集合住宅*4を題材としたアートブックとのセットで販売されており、またタイトルのAlveareは蜂の巣を意味するものであるため、そういった規則的な構造の羅列のイメージがサウンドにも反映されているのかもしれません。派手な音使いや展開のある音楽ではありませんが、そんな中でもシンセの持続音などが生み出す淡い色合いが仄かに情緒を漂わせる場面もあり*5、エクスペリメンタルな音楽だけでなくポストロックなどのインストゥルメンタル・ミュージックやジャーマンロック、ミニマル・テクノなどを好む方への訴求力も備えたサウンドではないかと思います。

1974年イスタンブール生まれのアーティストであり音楽家のCevdet Erek。アーティストとしては元々建築を、後にİTÜ MIAM Center*6で音響工学とデザインを学び、音響、建築要素、テキスト、演奏などのパフォーマンスを使用したインスタレーションを多く手掛け、特定の環境における視聴者の感覚や経験へ訴えかける試みを行っています。音楽家としてはプログレ、メタル、エレクトロニカ、ノイズ、トルコの民族音楽などの要素を持つ実験的なロックバンドNekropsiのドラマーとして1989年のグループ結成時より活動を続け、ソロでは主に映画のサウンドトラックなどを手掛けているようです*7。2017年にSubtextよりリリースされた本作は東ヨーロッパから中東にかけてDavul(ダヴル)という名称で用いられている両面太鼓*8による即興演奏がオーバーダビングや編集なしで収められた一枚。元々彼はこの楽器のソフトマレットを用い歩き回りながらパフォーマンスできるという部分を利点に感じ、「A Room of Rhythms」というインスタレーションで用いるために手に入れたようです。演奏はマレットでシンプルなリズムを繰り返し叩き続けるミニマル寄りのものですが、強弱のつけ方やマレットで叩かない裏側の面でスネアドラムでいうスナッピーのような役割を果たす細い棒の操作*9によって音色の変化や不規則な付帯リズムを生み出しており、無機質さや平坦な印象はありません。プリミティブな躍動感で聴き手を離さず魅了し続ける良作。

ニューヨーク在住のソフトウェア・エンジニアでありサウンド・アーティストのコリー・オブライエンは打楽器奏者と形容していいかは微妙な存在かもしれませんが、少なくともこれまで発表されている音源ではほとんどでスネアドラムを用いています。といっても一般的な意味での演奏を行うわけではなく、ラップトップでの音響加工を施した実験的な作風が持ち味。1stアルバムの本作でもスネアドラム、ポリカーボネートシート、ラップトップ(Max)の使用がクレジットされており、おそらくはドラムやカーボネートシートから発せられた音をMaxのプログラムを用いてリアルタイムで音響合成していくようなスタイルと思われます。聴き慣れたスネアドラムのサウンドが表れることはほとんどなく、粒子状に砕かれザラついたノイズと化した響きや地鳴りのような低音など、ゴツゴツとした物質性を感じさせる音響のみで構成されたハードコアな作品で、スネアドラムを楽器としてではなく枠や革、ワイヤー(スナッピー)などで構成された物体として、ポリカーボネートシートと境界なく同列に扱うような視点も感じられます。スネアドラムの中に入り込んで運搬中の揺れや他の物との接触によって発される音を聴かされているようでもあり、物としての手触りが楽器として演奏される時以上にアクチュアルに伝わってくるサウンドは聴いているうちに病みつきにになるものがあります。soundcloudではTiberSynthと題されたプログラム*10による即興演奏が公開されているのですが、本作でもそれに近いものが用いられているのかも。ちなみにこの人セカンドはSenufo Editionsから出してます(!)

1994年からドラム/パーカッション奏者として活動しているシリル・ボンディはスイスの実験音楽シーンでは目立った存在の一人で、即興演奏や現代音楽のリアライズ、D'inciseとのDiatribesや60人以上の音楽家からなるInsub Meta Orchestraなどのユニット/プロジェクトでの活動、INSUB.recordsのキュレーターなど精力的に活動しています。彼のソロデビュー作となった2013年リリースの本作は演奏における不確定性や驚きを発生させるため振動を利用するというアプローチで、2つのフロアタムの上に様々な物を置き、ドラミングによる振動によってそれらが見せるガチャガチャとした挙動も演奏の一部として記録したコンセプチュアルな作風。演奏が進むにつれ振動の堆積によってか段々と賑やかになっていく物音は一聴すると無機質で雑然とした音の連なりにも聴こえますが、注意深く聴くとそこかしこでドラミングとのリズムの同期が聴き取れたりして、耳の視点を少し動かせば違った模様が表れる規則性と不規則性が交錯するモアレのような掴み切れない魅力があります。予測できな物の挙動は、その向きの微妙な変化ひとつで音色の微細な変化を生み出し、なんとも即興的な旨みに満ちた響きの連なりを絶えず発生させてくれます。演奏行為と機械的な物の挙動を結び付けて考えるような視点は近年の即興演奏では非常多く見られるアプローチでもありますし、そういったシーンの動きと結びつけて捉えれば非常に現在性のあるアプローチともいえそうですね。

イーライ・ケスラーはニューヨークを拠点に活動するパーカッショニスト、作曲家、ヴィジュアルアーティスト。Tony ConradやLoren Connors、Oren Ambarchiなどアヴァンギャルドなシーンにおける重要人物と多くの共演歴があり、ゼロ年代半ばからはソロ、または他の演奏者を迎えたかたちで多くの作品をリリースしています。音源ではサックスやクラリネットを操るAshley Paulとの共演が多く*11、フリージャズ的な狂騒性を持ったセッションのイメージが強い一方、彼はワイヤーやモーター、ピンを用いた『Cold Pin』*12に代表されるようなインスタレーションも多く手掛けており、視覚的要素も含めた表現も積極的に行っています。クラブ方面にも強い訴求力を持つベルリンの実験音楽レーベルPANからのリリースによってサウンドシステムを備えた場での出演が増え、それを用いた表現の模索を経たうえでリリースされた本作では、ドラムセット以外にもヴィブラフォンやグロッケンなどの音程を奏でるものを含めた多様なパーカッション、そしてチェレスタやエレクトリック・ピアノ、メロトロンまで自身が演奏し*13、点描的な音の細かな連鎖によって描かれた一種のアンサンブル作品のような仕上がりになっています。細やかなスティック捌きが目に見えるような速度感のある音の羅列が続く場面が多いですが、それらが重層的に覆いかぶさってくるような印象はなく、どちらかというと個々の音の解像度が失われずに耳に届いてくるマルチチャンネル作品を思わせるようなスペースを感じる音の配置が大きな魅力になっているように思います。自身が音楽家として備えた能力を余すことなく詰め込んだような作風でありながらサウンドの風通しは非常によく、なんというかこれぞ傑作って感じです。

ベルギーのドラム/パーカッション奏者のエリック・ティールマンスはJozef Dumoulin Trioのドラマーを務めるなどジャズのフィールドでの活動、来日公演でも披露したバスドラム上に置いた自転車のフレームを弦楽器用の弓で弾くなどの実験的な即興演奏など、多彩かつ刺激的な活動を展開する才人です。ソロリリースでもスネアドラムと声を用い重層的な倍音を生み出す驚異のパフォーマンスをいくつものマイクで捉えた『A Snare Is Bell』や、SlowdiveのドラマーSimon Scottのレーベルよりリリースされたフィールドレコーディングと柔らかいガムラン楽器の音色によって描かれる1時間に及ぶ没入感抜群のアンビエント大作『Aural Mist』など非常に興味深い作品が多く、ここでもどれを紹介するかは非常に迷ったんですが、とりあえず最初に手に取ってほしい一枚として2014年作のこれを。太鼓、木製〜鉄製の打楽器、スチール・パンなど多種多様なパーカッションが用いられ、演奏の間や呼吸感が生み出す凛とした空気感と多彩な音色によるメディテーティブな快楽性が互いを損なわず同居したような聴きやすくもありディープなパーカッション・ミュージックの傑作。パーカッション作品というと馴染みのない方には和声やメロディーといった要素がないとっつき難いものといった印象もあるかもしれませんが、本作はパーカッションソロとしての硬派さを保ちつつそういったリスナーにもアピールできるオープンな魅力を持っているように思います。本稿で取り上げている作品でも特に広く聴かれてほしい一枚です。

Hubert Zemlerは1980年生まれのポーランドの打楽器奏者。Karol Szymanowski National Academy of Musicやフレデリック・ショパン音楽アカデミーで学んだクラシックの伝統を主なバックボーンとしつつ、現在はジャズや即興の分野を中心に活動しています。在学中にはクシシュトフ・コメダの音楽を演奏するバンドで中東を周り、2009年に韓国で開催されたデルフィック・ゲーム・コンペティションで銅メダルを獲得、2011年に初のソロアルバムをリリースと、徐々にその活動を広げてきた彼ですが、現在も参加しているバンドや共演者はWacław Zimpelをはじめポーランドの音楽家が多く、活動の軸足は国内のシーンにあるようです。本作は2014年に東ヨーロッパの先鋭的な音楽をリリースするレーベルBôłtより発表されたセカンド・アルバムで、2013年にワルシャワのビエラニーにある教会で録音が行われています。残響をいかすような間をたっぷりととった演奏や、ポリリズミックなドラミングによるグルーヴィーな演奏、Miłosz Pękalaによるヴィヴラフォンを加えたチルな雰囲気の演奏など程よくヴァリエーションのある全6曲。通常のドラムセットとそれ以外のパーカッションがバランスよく使用されており、そのどれもが残響をまとった非常に豊かな響きで録音されているため*14、シンプルに打楽器のサウンドや演奏の面白味を感じられる一枚だと思います。次作の『Pupation of Dissonance』ではライヒの楽曲を取り上げていたりもするので興味ある方はそちらからチェックされるのもいいかもしれません。また、本作中の2曲でヴィブラフォンを演奏している同じくポーランドの打楽器奏者Miłosz Pękalaも本年初アルバムをリリースしており*15、こちらもこれから要注目の奏者となってきそうです。

ジェイク・メジンスキーはアメリカ・マサチューセッツを拠点に活動するパーカッショニスト、エレクトロニック・ミュージックのプロデューサー。ロウなエレクトロニクスを用い崩れたビートテープのような音源をリリースするVapor Gourds名義、Slaughterhouse PercussionやF/I/Pなどのユニットへの参加など主にアンダーグラウンドなシーンで活動しています。ソロ名義のリリースにおいてもエレクトロニックなアプローチが非常に重要視されていて本作以前には電子音でジューク/フットワークのような性急なリズムを打つ作品もリリースしています。2016年リリースの本作でも用いられているのはサイン波、矩形波、ホワイトノイズ、TR-808のキックの4種類の音のみで、これらの電子音楽の世界では基礎的といえる音を巧みに応用することでミュージック・コンクレート、テクノ、ノイズ、ジューク/フットワーク、IDM、現代の電子音楽などのスタイルをユニークに関連付けるというコンセプトがあるようです。徐々に脈を早める鼓動のようなビートやそこに加えられるダブを思わせるようなエフェクト処理、扁平に持続する電子音などが印象的なエクスペリメンタル・テクノといった仕上がりですが、用いられている音色のシンプルさとジャケのイメージが相まってかどこか無色透明で匿名性のあるサウンドに思え、人気のなさというか浮世離れした感というか、コンピューターが勝手に作った美しい音楽のように聴こえてきます。レコードショップSTORE15NOVのページではMark Fellの名前を出して紹介されているのですが、どちらかというと(『Tender Love』と『Atavism』の間くらいの?)SNDに近いようなサウンドにも思えますね。

Anthony Paterasはオーストラリアの作曲家、ピアニスト、電子音楽家。90年代後半から活動し欧米をはじめ様々な国のオーケストラ、ラジオ局、ギャラリーなどから委託を受け音楽を制作。その作品はBBCシンフォニー、ロサンゼルスフィルハーモニー、トロント交響楽団などにも演奏されています。近年は自身が運営するレーベルImmediataより器楽作品、電子音楽、即興演奏など様々な方向性のアルバムを矢継ぎ早にリリースし注目を集めました。本作は彼がライヒなどの作曲家や自作を含め様々な打楽器作品のリアライズを行う演奏家集団Synergy Percussionの結成40周年を祝うために制作した6人のパーカッション奏者とエレクトロニクスによる即興演奏のための作品を収めたアルバム。クセナキスの「Pleïades」の器楽編成法をフィーチャーした作品で、Pleïadesと同じく4つの楽章で構成され、演奏にはクセナキスが考案した微分音を奏でられる鉄琴のような楽器6つからなる打楽器アンサンブルSixxen*16をはじめ、100以上のオーケストラ・パーカッション・インストゥルメントが組み合わされ用いられているそうです。クセナキスの「Pleïades」についてはSixxenが使われている楽章がとても面白く聴ける反面、そうでない楽章には少し退屈してしまうところがあるのですが、本作はそちらへのオマージュを多分に感じさせながらも、用いられる打楽器の種類の多さからかどの楽章においても音色の面でヴァリエーションが感じられ、非常に正当な意味で価値が上積みされたような印象を受けます。Sixxenによる冷たくもメディテーティブな響きが整然とこだまする第二楽章だけでなく、打楽器によるものかエレクトロニクスによるものかわからないような低音の蠢きが鉄琴の奏でる怪しげな音階を一層引き立てる第一楽章、金属的なか細い持続音にJérôme Noetingerのエレクトロニクスがエッジーに切り込む緊張感のある第四楽章などそれぞれに違った聴きどころがあり飽きさせません。現代音楽における打楽器作品の入門にもいいかも?

またクセナキスのSixxenについては、電子音楽家のMark Fellが本年リリースのアルバム『Intra』でも用いているのでそちらの作品も合わせてチェックされることをオススメします。というか『Intra』はとてもクールなガムランのような響きで人を選ばないような作品にも思えるのでそっちを先に聴いたほうがいいかも。

1980年生まれ、オーストラリア出身で現在は東京に拠点を置くドラマーのジョー・タリアはジム・オルークや灰野敬二など日本におけるエクスペリメンタルなシーンのキーパーソンとの共演も多く、彼らの活動をフォローしている方にとっては馴染み深い存在かもしれません。ドラマーとしてはインプロヴィゼーションやジャズをはじめ、ポップスのセッションもこなす一方で、彼は電子音響音楽の作曲家としての顔も持ち、これまで発表された作品、中でもJames Rushfordとのデュオ名義ではそちら方面の資質が強く発揮されています。本作はデュオ名義でのリリースが多かった彼にとって2006年の『In/Exterior』以来12年ぶりのソロ名義での作品。「Clouded Night Pt 1 / Pt 2」の二編からなる実質40分1曲の組曲といえるような内容で、モジュラーシンセやRevoxのテープマシン、パーカッション類の演奏やフィールドレコーディングまで、彼の音楽的スキルが総動員され、タイトル通り暗くムーディな世界観を描くエクスペリメンタル・アンビエントといった仕上がり。自身の所有する東京の小さなスタジオで何カ月にも渡って制作が行われたとのことで、展開がゆるやかなPt 1におけるうっとりするような音色のディープさや官能性、Pt 2におけるコンクレート/コラージュのような手つきの展開やそこで表れるインダストリーな響きなど、随所で作り込みの細かさを実感することができる完成度の高い一枚です。

ジョシア・ステインブリックはロサンゼルスを拠点に活動するマルチ楽器奏者、作曲家、プロデューサー。Devendra BanhartやCharlotte Gainsbourgをはじめ様々なアーティストのアルバムセッションに参加し、BANANAやHeavensといったバンドへも所属するなど幅広く活動しています。彼は打楽器の選任奏者というわけではなく、前述したセッションやバンドにおいてもピアノ、ギター、ベースをはじめ場面によって様々な楽器を演奏しているのですが、ソロとして初のリリースとなった本作はヴィブラフォン、マリンバ、チューンド・ウッド、ボナン・バルン、更にはベルやゴング類、物まで用いるなど打楽器に焦点が当てられた作品となっています。音楽の方向性としては即興ではなくきちんとコンポーズされた楽曲を演奏するようなスタイルで、様々な打楽器とシンセによって奏でられるポストミニマルやニューエイジ・アンビエントといったタームと結びつけられるようなオープンなヴァイブスに満ちたサウンドが本当に心地いい一枚です。それぞれの楽曲で使われている楽器がそのまま曲名として羅列されているので、どの音がどんな楽器から発せられているか想像したり調べたりしながら聴くのも楽しいですよ。

近年はECMから作品をリリースするColin Vallon Trioの一員として美しい楽曲を多彩な奏法を用いて彩る姿が広く知られるスイスのドラム/打楽器奏者のジュリアン・サルトリウスは、ベルンやルツェルンのジャズスクールでFabian Kuratli、Pierre Favre、Norbert Pfammatterに学ぶなどジャズの伝統に基づく演奏法をそのスタイルのベースとしつつ、ヒップホップや抽象的なエレクトロニカにも影響を受け音響的にもフレーズ的にもよりフリーフォームなスタイルをその持ち味としています。様々な音楽家との共演だけでなくソロ演奏によるライブや音源のリリースも積極的に行っており、1年間365日分のビートダイアリーと題された演奏を12枚のLPにまとめた『Beat Diary』、電車や冷蔵庫、ホテルのシャワーなどあらゆる“世界の音”とのデュエットセッションを記録した『Duets』など興味深いコンセプトの作品も多くリリースしています。2017年リリースの本作もバーゼルからジュネーブにかけて行った10日間のハイキングの中で出会った様々な物(樹の幹、ハイカー用の改札口、空の穀物貯蔵庫、乾燥したトウモロコシの茎などなど)を2本のスティックで演奏し録音、後にスタジオでコラージュし、ハイキングにおける1日1日と対応する10のトラックに纏め上げたコンセプチュアルな作品。衛星写真に彼が通ったルートが記されたハイキングマップが付属するという面白みのあるエディションで販売されています。当然ですが一般的な意味での楽器の音は収められていないと思うのですが、本作の内容はそうとは思えないほど音楽的にまとまっていて、ガムラン楽器のような心地いい響きから特殊楽器アナラポスのような一発で耳を引くサウンドまでいろいろ入ってますし聴いててすごい楽しい作品です。近年様々な才能がひしめいているジャズドラムの世界ですが、そんな中でも彼はまるで世界と戯れるように様々な音色をキャプチャーし自身の音楽に取り入れていて、一際奔放で自由な存在といえるかもしれません。彼が一般的な意味での打楽器を多く用いて作った2014年作の『Zatter』もすごいクオリティ高いんで気になった方は是非。

MeridianはGreg Stuart、Sarah Hennies、Tim Feeneyという共に現代音楽のリアライズや即興演奏をメインに活動する打楽器奏者3名からなるユニット。

Sarah HenniesとTim Feeneyについては後述するのでここではGreg Stuartの簡単な紹介を。グレッグ・スチュアートはMichael Pisaro、Jurg Frey、Antoine Beugerなどのいわゆるヴァンデルヴァイザー楽派の作曲家の作品の演奏で知られる打楽器奏者で、特にマイケル・ピサロとは非常に多くの作品で作業を共にし、単なる作曲家と演奏家といった以上のパートナーシップを築いており、その関係性はケージとデイヴィッド・チューダーのそれにも例えられています*17。また彼はエレクトロニクスの演奏家としての顔も持ち、同じくエレクトロニクスを操るミュージシャンのJoe Panznerとのデュオでめちゃくちゃエッジーでかっこいいノイズ作品をリリースしたりもしています。

Meridianにおいて3者はリズムやテクニックではなく音響現象の探求を主な着眼点とし、例えばスネアドラムを可撓性のある膜が取り付けられた円筒形のシェルと認識するような、楽器としてではなくいくつかのパーツから成る構造物として見る観点に立って演奏を行っています。その結果ドラムは様々な器具で引っ掻かれたり、指や弓で擦られたり、フィードバックに利用されたり*18と、物質として様々な方法で駆動されています。と、いろんなとこに掲載されてる情報訳したら随分堅苦しくて大仰な文章になってしまいましたが、実際はそんな構えて聴くものでもなくて変わった音出てんなーくらいのテンションで全然いいと思います。普通のドラムサウンドも全くないってわけでもないですし、打楽器奏者3人っていうとなんかうるさそうですけどこれはどちらかというと静謐な時間が多いくらいで、そういうとこも個人的にはすごい好みですね。ガサゴソとした物音っぽい音と持続音的なのが重なるとこなんかはかなりアンサンブルしてる感あってなんかいいユニットだなーと感心してしまいます。

Evan Parkerとの古くからのよき共演者として最も知られているであろうポール・リットンはパーカッションにおけるリズムを演奏することに囚われないフリーフォームな表現においてはパイオニアといえる演奏家の一人でしょう。60年代後半から欧州で盛り上がっていたフリーインプロのシーンに参加し、その活動の初期からパーカッションだけでなくエレクトロニクスも用いて発せられる特殊な音響表現を独自に追及してきました。本稿では基本的に比較的近年(十数年くらい?)に頭角を表した奏者を紹介するつもりでしたが、2015年リリースの本作は50年近いキャリアを誇る彼にとってなんと1979年の『The Inclined Stick』(Po Torch Records) 以来となる実に約35年ぶりのソロアルバムということで、重要性が高いとみて紹介することにしました。日用品やガラクタを用いたハンドメイドの楽器やエレクトロニクスを用いてガシャガシャとした物音や時には猫のうめき声のようなサウンドまであらゆるところから奔放に出てきて、それほど退廃的なムードを纏ってこそいませんが表現方法としてはムーブメントとしてのインダストリアルが起こる前から存在したインダストリアルみたいにも聴こえてきます。物音を何らかの作動部を持った機器で機械的に発生させるようなアプローチをとっている場面でもその背後で忙しなく動く演奏家の気配が強く感じられるというか、“演奏している”感触があるところなんかは近年のそういった方法をとるアーティストとのギャップを感じる部分でもあり面白いですね。

ともに先掲のMeridianのメンバーでもある打楽器奏者Sarah HenniesとTim Feeneyの共演作。

サラ・ヘニーズはアメリカの著名な打楽器奏者Steven Schickに師事し、John Cage、Alvin Lucier、Jurg Frey、Radu Malfattiなど現代音楽のリアライズや、リサイクルショップなどで見つけた低品質の鐘をいくつも用いたり、紙を破く音やホッチキスで留める音(?)などを用いたりするソロ演奏*19など、実験的な音楽のシーンで精力的に活動しています。2017年にはトランスジェンダーの女性の声をフィーチャーし*20、弦楽四重奏と3人の打楽器奏者の生演奏と共演させた音と映像からなる実験的なドキュメンタリーのような作品『Contralto』を初演しました*21。2013年にはレーベルWeighter Recordingsを設立し自身の作品をはじめ本作で共演しているTim FeeneyやEnrico Malatestaなどの作品をリリースしています。

ティム・フィーニーは2002年にボストンの音と静寂の緊密な組み合わせを即興演奏で探求していたコミュニティで活動を始め、以降即興演奏家、作曲家、そして非常に多くの現代音楽のリアライズを行う演奏家として活動しています。Nate WooleyやErnst Karelなどアカデミックな研究機関との繋がりを持つ音楽家との共演が多く、彼自身も多くの研究機関や大学などから委託を受け研究や作品の発表を行っているようです。ソロ作品においてはドラムヘッドを擦るなど何らかの演奏法に焦点を当て、そこから生み出される微細な音響の変化を無音を挟みながら提示するようなものが多い印象です*22。

本作は2者による1時間に及ぶ作曲作品で、2016年8月にニューヨーク州バッファローにある20世紀初頭に建てられ現在は廃墟と化している穀物貯蔵庫が立ち並ぶ地帯サイロシティにて演奏、録音が行われています。おそらく夜に演奏が行われたのか遠くから虫の鳴き声が聴こえる中で、ウッドブロックのような音が淡々と打たれるだけという非常にシンプルな作品ですが、だだっ広い廃墟の空間を感じさせるとても豊かな残響だったり、時折遠くから微かに聴こえてくる人の声のようなサウンドだったりが非常にディープな魅力は放っててめちゃくちゃいいです。超簡素なアンビエントみたいな感覚でも聴けますし、夏の夜とかかけっぱなしで寝るのもいいかも。

ノルウェーのパーカッション奏者テリエ・イースングセットは通常の楽器演奏も行いますが、自らの手で作り上げる氷の楽器を用いた演奏でより広く知られている音楽家です。その様子は氷の楽器を用い野外で行うアイス・コンサート*23などの催しや、自身が運営するAll Ice Recordsからリリースされている多くのCDで確認することができます。2018年リリースの最新作で、ノルウェー、ロシア、ベルギー、ドイツなどでのライブ録音が収録された本作でもシンガーとして参加しているMaria Skranesの声と、彼女が操るライブエレクトロニクス以外の音は全てイースングセットによる氷製のパーカッション、ベル、ホルンなどで奏でられています。氷の楽器と聞くとこじんまりとした透明感のある音が出てきそうなものですが、本作にはそういった音は勿論のこと伸びのある堂々とした低音や一般的な打楽器類に全く引けを取らないカラフルな響きが収められていて、単なる物珍しさだけに終わらないあまりに音楽的な響きの数々に心底驚かされます。氷の楽器による即興のようなパートもありますが、ここに収められている音楽は基本的にはきちんと作曲された歌を様々な響きで彩る馴染みやすい歌モノのスタイルなので、例えば歌モノのエレクトロニカだったり、異国の風変わりなポップスのような感覚でも聴けますし、実験音楽とか全く馴染みない方とかにも、というかむしろそういう方にこそ(?)強くオススメできます。冒頭1曲目の最初の一音で一発で空気変わるような存在感のある音なのでとにかくまず聴いてみてほしいですね。youtubeにもいっぱい映像上がってるんでヴィジュアル込みで楽しまれるといいと思います。

Cyril Bondiは既に紹介しているのでここではToma Goubandの紹介を。

フランスの打楽器奏者Toma Goubandはジャズや即興演奏の分野で活動しEvan Parker、Benoit Delbecq、 Jozef Dumoulin、Eve Risserなどと共演歴があります。演奏家としての特徴としては何といっても石を多く用いることで、彼の演奏ではリソフォンと呼ばれる石でできた楽器をはじめ様々なタイプの石の音色を聴くことができます。前述のような他者との共演の際にもそれらは効果的に用いられ、特に2016年に発表されたEvan Parker、Mark Nauseefとの共演作はパーカー自身が「今までの自分のレコードのベスト」と評したこともあって大きく注目を集めました。

Cyril Bondiとのデュオである本作でもGoubandは石とパーカッションを、Bondiのほうはフロアタム、ラウドスピーカー、小さな物を用いて演奏しています。演奏はBondiがおそらくはスピーカーを用いて生み出した低い持続音やガサゴソと蠢くような物音が恒常的に鳴り、そこにGoubandの石の音がコン…コン…と点描的に、印をつけるかのように鳴るという時間が多く、ケージの「Ryoanji」から楽音を取り除き自然音を配した音楽といった印象もあります。これが褒め言葉になるのかわかりませんが、聴いててまず悪い気分になる人はいないんじゃないかなというサウンドです。

オーストラリア出身で現在はフランス在住のドラム/パーカッション奏者ウィル・ガスリーはメルボルンのビクトリアン・カレッジ・オブ・ジ・アーツでジャズや即興演奏を学び、ドラム、パーカッションだけでなく物やガラクタ、加えてアンプリファイやエレクトロニクスも用いる雑多なスタイルでソロをはじめOren AmbarchiやJérôme Noetingerなどとの定期的な共演、ThymolphthaleinやThe Ames Roomなどのユニットと幅広く活動しています。2017年リリースの本作も単なるドラム演奏を収録したような作品ではなく、エレクトロニクス、フィールドレコーディング、サンプリング*24を大胆に用い最早ドラムソロというよりコラージュやミュージック・コンクレートに近いようなスタイルで制作されています。スケートビデオ、ノイズエレクトロニクス、警察の尋問の断片などが切り貼りされた騒がしいストリートを思わせるサウンドの中を粗っぽい音質のドラム演奏が駆け抜けていく様はパンク的ともいえるような爽快感が抜群で、上手いとか凄いとかっていうよりとにかくカッコいい!という形容が似合う一枚。11曲31分っていう短さも音のスピード感に合ってて最高ですし、ジャケのイメージに引っ張られてるだけかもしれませんが音からもポップアート的なバチーンと一瞬で鑑賞者に直接的に価値を叩きつけて終わりみたいな潔さ感じます。ほんと最高。

歌女はチューバ奏者の高岡大祐、打楽器奏者の石原雄治、藤巻鉄郎の3名による即興演奏を行うトリオ編成のバンド。演奏はドラムセットをシンバル、スネア、タム、バスドラムなどに個別に解体、演奏スペースにバラバラに配置し、演奏者全員が楽器の周囲を移動しながらそれらを自由に演奏できるという風変わりなスタイルで行われます。本バンドの発起人である高岡さんによると、このスタイルは自身のルーツでもあるニューオリンズスタイルのブラスバンドにおいてベースドラムとスネアドラムが二人の演奏者によって分割して演奏され、そこにtubaが入ってリズム隊の基礎を築くという形式に着想を得た部分もあるそうです*25。アルバムは野外からドアをくぐり演奏の行われるスペースへ入るところから始まり、そこから出て街の雑踏へ戻っていくところで終わるという一種のドキュメンタリー調となっていて、フィールドレコーディングの流れの中で演奏を捉えるような視点が感じられます。演奏はすごく大雑把にいうとひとつひとつの楽器の響きを点検するようにまばらな発音が行われるものと、それが終わった後の一種の稼働状態ともいえるような持続的、重層的な発音が行われるものがあり、どちらの場面においても音に取り囲まれるような感覚があるのですが、しかしそれ以上にどの場面においても空間と時間の両面でスペースの存在を感じさせる音楽になっているように思います。演奏自体は(演奏者が移動したりする際にたてる音などを除けば)環境音の類の入り込まない空間*26で行われているのですが、内容からは実際に作品を聴く際にそのスペースに聴取環境の音が何らかのかたちで入ってくることを見通しているような意識も感じられて、聴いていると演奏の外の音に(も)耳が開いていくような感覚があります。

歌女の参考音源は見つけられなかったので石原さんと藤巻さんの参加作品のリンクを貼っておきます。

Calm! Hearts! Passionate! | Zoomin' Night

大上流一 / 村井啓哲 / 藤巻鉄郎 - Reach Out to Touch

石川県出身で現在は東京在住、水琴窟の音よりインスピレ−ションを受け創られた水紋のような柔らかい響きや独特の倍音を放つ鉄製の波紋音と呼ばれる打楽器をはじめ、銅鑼、シンギングボールなどの倍音を多く含んだ打楽器や音具、工芸品、自然物、非楽器などの様々な音の鳴るオブジェクトを操る打楽器奏者の松本一哉が水にまつわるあらゆる音環境の中で行ってきた即興演奏の5年分にも及ぶ膨大なアーカイヴスからのセレクション・アルバム。寡黙に淡々と鳴り続けるようであったり、騒がしくざわめいたり、様々な表情を見せる水の音をはじめとした環境音に対し、松本さんによる打楽器の音はその中に埋没していくようであったり、そこから浮かび上がって音楽と認識されるようなサウンドを奏でたり、時には環境音と手を取り合ってメロディーやハーモニーを演奏しているようであったり、果てはその存在が聴き手の認識からいつの間にか姿を消していたりと、書き出しきれないくらいの関係性のヴァリエーションを持って接しているように感じられます。それらの関係性のすべてが意図して作られたものではないのでしょうが、故にその関係性はなだらかさや驚くような突発性を持って流動的に変化し続けているように思え、そういったヴァリエーションとグラデーションを持って綴られるディープな時間が味わえる一枚。最高に贅沢なアンビエント・ミュージックといった風情もあります。

以上20作。石や氷など特殊な素材を用いる人、環境を何らかのかたちで利用しようとする人、電子音なども用い総合的なサウンドメイクで自身の求める音楽を追及する人などなど、私が聴いているごくわずかな範囲をパーカッションという大雑把なキーワードで見直してみるだけでもそこには様々なアプローチが存在することがわかりますし、この楽器が持つ可能性の底知れなさみたいなものも感じ取れます。パーカッションはあらゆる音楽分野で様々な種類のものが用いられていますがそこに焦点を当てて音楽を聴くことはそれほど多くないという存在かもしれませんし、この記事をきっかけに各々が普段聴いている音楽の中でのパーカッションにも一度じっくり耳を傾けたりしてもらえるとすごく嬉しいですね。

20枚はひとつの記事で消化するには多すぎるかなと思いましたし、当初は10枚でやろうと思って書き始めたんですが、いろいろ調べていくうちにどんどん面白い作品が見つかってしまって結果的にこの枚数になりました。

この中でもどこから手をつけたら…と思われた方のためにまずはじめに聴いてみてほしい作品をいくつか挙げるならAndrea Belfi、Eli Keszler、Eric Thielemans、Josiah Steinbrick、松本一哉、辺りですかね。

最後に本稿で紹介した作品からの楽曲で作ったプレイリストを。前書きで触れた打楽器奏者5名による共演作や各作品のレビューで言及した作品などもいくつか入れてます。また紹介した作品はストリーミングにないもののそれ以外の作品はあるみたいなアーティストに関してはその中からオススメの楽曲を選んで入れています。松本一哉さんのアルバムはApple Musicのほうにだけあります。

*1:2012年リリースの『Wege』など

*2:2017年リリースの『Ore』など

*3:3、4曲目のみゲストが参加

*4:Nuovo CorvialeやRozzol Melaraなど

*5:本作に限らずこの点は彼の音楽の大きな魅力であるように思います

*7:最近では、Emin Alperの "Frenzy"(ヴェネツィア国際映画祭 - 特別審査員賞、2015年)にて音楽とサウンドデザインを担当しています。

*8:ギリシアではDaouli、マケドニア語ではTapan、クルド語ではDahol、アラビア語ではTablと呼ばれるようです

*9:映像で確認するとわかりやすいですhttps://youtu.be/vibwRSgB1M4

*10:Githubでソースコードが公開されているようですhttps://github.com/prtcl

*11:彼らはAsterというユニットとしても活動しています

*12:このインスタレーションの音源を用いたアルバム作品が後にPANよりリリースされています

*13:曲によってはチェロやストリングスをゲストに迎えています

*15:公開されている収録曲の1つもいい感じhttps://vimeo.com/175243324

*16:PleïadesやSixxenについてはこちらのページがわかりやすいhttp://koshiro-m.cocolog-nifty.com/blog/2015/05/post-0428.html

*17:ピサロとグレッグ・スチュアートのコラボレーション作品については米粒を様々な物の表面に落とす音からなる『Ricefall』や100種類のパーカッションを用い1つの波、あるいはより小さな100個の波を表現した『A wave and waves 』がオススメです。特に後者はYuko Zamaさんによる素晴らしい解説とともにチェックされるといいです。

*18:これについてはyoutubeなどで“drum feedback”などで検索すればなんとなくメカニズムが掴めるような動画が出てきます。例えばこれとかhttps://youtu.be/uMA3-faprMc

*19:2016年のアルバム『Everything Else』で聴くことができます

*20:女性としての容姿やパーソナリティと、必ずしもそれに一致しない声の高さなどの特徴から声と性別の関係性やそこから生まれる生き辛さに焦点を当てる意図があるようです

*21:Sarah Hennies自身も2015年ごろまではNick Henniesという名前で活動しておりトランスジェンダーであるようです

*22:少なくとも『Caroline』、『Weakness』、『Burrow』の3作はこのアプローチと捉えられるかと

*23:日本でも北海道や東京などで開催されたことがあるようです

*24:RZA、J Dilla、Knxwledgeのようなラフなサンプリングスタイルにインスピレーションを受けたとのこと

*25:詳細はご本人のブログでhttp://d.hatena.ne.jp/daysuke/20131101/1383277002%EF%BB%BF

*26:録音は大崎l-eで行われています